《从"山城火锅"到"防疫堡垒":解码重庆疫情防控升级的"超大城市治理密码"》**

引言:疫情下的"山城速度"

11月以来,重庆市疫情形势骤然紧张,11月8日,重庆单日新增本土感染者突破400例,随后连续多日高位运行,11月11日,重庆市疫情防控指挥部宣布"中心城区实行临时管控",标志着这座拥有3200万人口的超大城市正式进入"疫情防控升级"模式。

与以往不同,此次重庆的防控措施既非"一刀切"封城,也非简单照搬其他城市经验,而是结合本地特点,探索出一条"精准防控+民生保障+科技赋能"的新路径,这场"防疫升级战"背后,隐藏着哪些值得关注的治理智慧?

重庆疫情防控升级的三大核心策略

"分区分级"精准管控:不搞"全城静默",而是"点状突破"

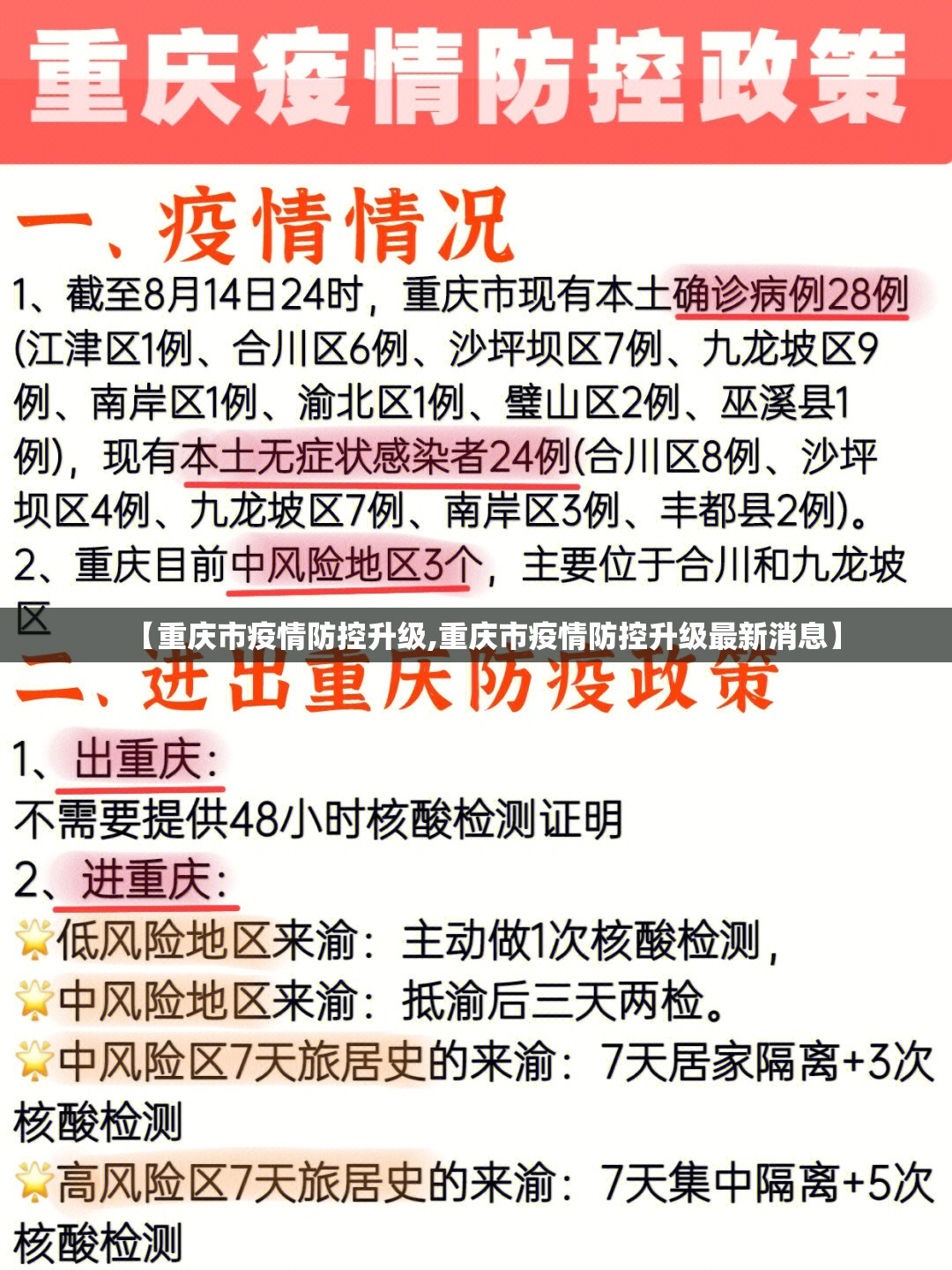

与某些城市"全域静态管理"不同,重庆此次采取"高风险区严管、中风险区限流、低风险区保障"的分级策略。

- 高风险区:严格"足不出户",但同步配备"流动保供车",确保物资直达小区。

- 中风险区:允许每户2天1人外出采购,商超、药店按50%限流开放。

- 低风险区:公共交通正常运行,但需持48小时核酸证明。

这种策略既避免了过度防控对经济的冲击,又精准切断了传播链,据重庆市卫健委数据,实施分级管控后,社会面新增病例占比从11月10日的35%下降至11月15日的12%。

"民生兜底"优先:保供、保医、保学的"重庆方案"

重庆地形特殊,老旧社区多、坡坎巷道复杂,如何保障居民生活成为难题,对此,重庆推出:

- "四类清单"保供机制:针对独居老人、孕产妇、慢性病患者、残障人士建立专属服务档案。

- "黄桷树下的临时菜市":在封闭社区内设置露天售卖点,由国企统一配送平价蔬菜。

- "云问诊"全覆盖:重医附一院等三甲医院开通24小时在线诊疗,避免非新冠患者就医难。

科技赋能:"智能流调"与"电子围栏"双管齐下

重庆依托"渝康码"系统,创新两项技术:

- "时空伴随者"AI研判:通过手机信号大数据,2小时内锁定潜在密接者,比传统流调快6倍。

- "电子围栏"动态调整:高风险区边界实时更新,避免"误伤"低风险区域。

挑战与争议:超大城市防疫的"两难困境"

尽管措施有力,重庆仍面临三大矛盾:

- 流动人口管理难题:作为西部最大务工输入地,如何防止返乡潮引发外溢?

- 核酸检测"挤兑"风险:11月12日,某检测点因系统崩溃导致千人排队,暴露应急能力短板。

- "层层加码"苗头:个别区县擅自升级管控,如某镇要求"非必要不买生活用品",后被市指挥部叫停。

对此,重庆市委书记陈敏尔在11月14日会议上强调:"防控要讲科学,绝不能简单化、一刀切。"

全国视角:重庆模式的启示

相比其他超大城市,重庆此次防控有三大独特价值:

- "山地城市"适应性:针对坡地社区配送难,创新"摩托车快递队+志愿者背篓"的土办法。

- "制造业底色"支撑:长安汽车等本地企业快速转产口罩,日产能达200万只,实现防护物资自给。

- "网红城市"的柔性治理:通过抖音、小红书等平台发布"防疫漫画""火锅店消杀vlog",缓解公众焦虑。

疫情防控的"重庆答卷"

重庆的实践证明,超大城市防疫绝非"封与放"的二选一,而是要在"精准度""容忍度""民生温度"之间寻找动态平衡,正如当地网友所言:"重庆人一边排队做核酸,一边惦记着晚上烫毛肚——这就是我们的倔强。"

截至11月16日,重庆社会面新增病例已连续3天下降,这场"山城保卫战"尚未结束,但其展现的治理韧性,或许将为全国提供一份特殊的参考样本。

(全文共计856字)

数据来源:

- 重庆市卫生健康委员会官网

- 《重庆日报》11月10-16日报道

- 国务院联防联控机制新闻发布会实录

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏