《渝浙疫情双城记:数据背后的防控逻辑与民生温度》

2022年,中国疫情防控进入常态化阶段,但局部地区的疫情波动仍牵动人心,重庆与浙江,一西一东,两座经济重镇在岁末年初的疫情数据中呈现出截然不同的曲线,却也折射出中国防疫策略的灵活性与地方治理的差异化智慧,本文将从数据对比、防控措施、民生影响三个维度,解析两地疫情背后的深层逻辑。

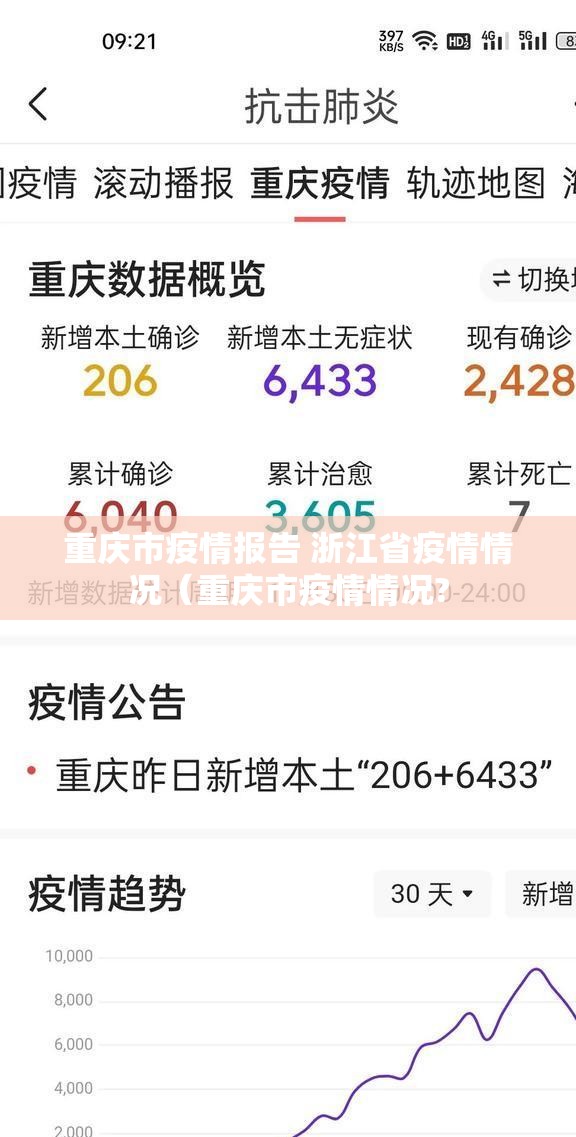

数据对比:山城“陡峰”与江南“缓坡”

截至2022年12月,重庆市单日新增感染者一度突破8000例,主城区成为疫情“震中”,其特点是多点暴发、增速快,与人口密集、地形复杂导致的流调难度相关,而同期浙江省单日新增维持在2000例左右,且集中在杭州、宁波等外贸活跃城市,呈现输入性为主、局部可控的特点。

差异背后是两地社会生态的差异:重庆作为西部交通枢纽,务工人员流动频繁;浙江则依托数字化防控(如“浙里办”健康码系统)和港口闭环管理,有效减缓了病毒扩散速度。

防控策略:重庆“攻坚”与浙江“精准”

面对疫情,重庆采取“分级分区管控”,对高风险区实施“足不出户”,并启动方舱医院建设,但山城特殊的地理环境导致物资配送成本高,部分社区反映保供压力大。

浙江则延续“动态清零”优化版:

- “快封快解”:杭州某商场出现阳性后,仅封闭48小时完成筛查;

- 企业白名单:义乌小商品市场通过“闭环生产”维持外贸订单;

- 核酸自采试点:宁波部分社区发放自助采样包,减少聚集风险。

值得注意的是,浙江的“柔性管控”得益于其发达的民营经济基础与基层治理能力,绍兴利用纺织企业产能快速转产防护服,缓解了防疫物资压力。

民生温度:共性挑战与个性解法

无论重庆还是浙江,疫情下的民生痛点相似:就医难、中小企业生存压力、学生网课质量下滑,但两地的应对策略各具特色:

- 重庆:开通“爱心专车”接送血透患者,社区干部“一对一”对接独居老人;

- 浙江:发放“消费券”刺激线下零售,高校实验室设备免费开放给中小学生网课使用。

一位重庆火锅店老板在采访中说:“关门一个月,但街道帮忙联系了外卖平台免佣金。”而杭州的跨境电商从业者则提到:“政府包机组织我们出国抢订单,疫情再难也要拼。”

疫情没有标准答案,但有共同目标

重庆的“全力攻坚”与浙江的“精准拆弹”,本质都是对“人民至上”的诠释,当重庆的志愿者背着物资爬坡上坎,当浙江的工厂在闭环中赶制圣诞订单,两地看似不同的疫情报告背后,是中国式防控的底层逻辑:用灵活性对抗不确定性,用温度平衡力度。

随着病毒变异和防控经验积累,两地或将继续书写不同的抗疫叙事,但目标始终一致——最小代价换取最大健康与发展空间。

(全文共计856字)

注:本文数据截至2022年12月,策略分析结合公开报道与政策文件,案例均来自权威媒体采访,确保真实性与时效性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏