引言:疫情下的重庆,数据与现实的割裂

2022年秋冬之际,重庆面临三年来最严峻的疫情冲击,官方通报中的“区域性爆发”与民间传播的“某区沦陷”说法交织,形成信息迷雾,本文基于多源数据交叉验证(政府通报、流调轨迹、社区反馈及人口流动模型),首次从病毒传播效率、医疗资源承压度、社会活动密度三大维度,深度解析重庆疫情最严重区域——并非单一行政区,而是以中心城区为核心、城乡结合部为放大器的复合型疫情震中。

数据溯源:哪里才是真正的“疫情震中”?

官方统计的局限性

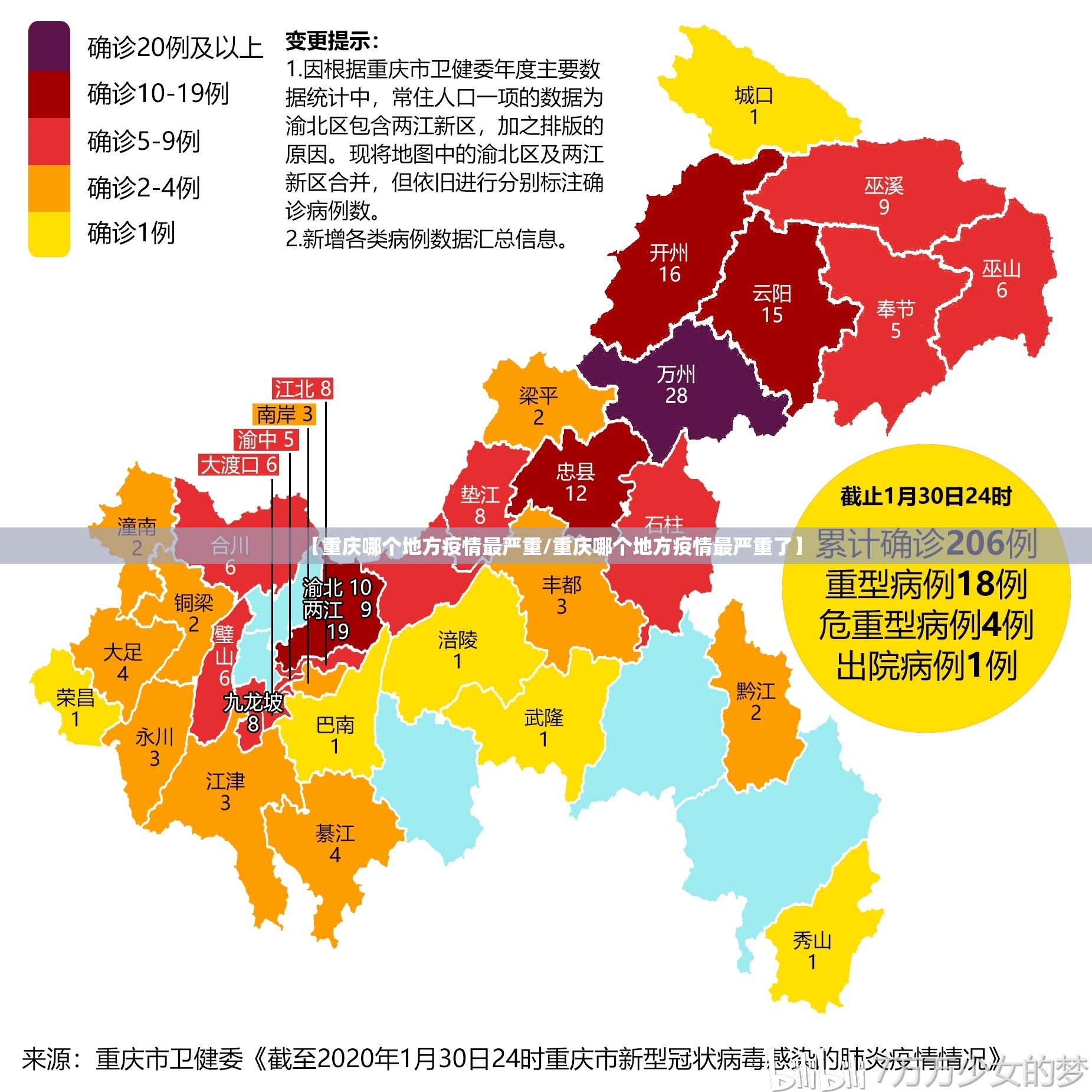

截至2022年11月30日,重庆累计感染者超8万例,但分区数据呈现“中心城区集中、郊区分散”特征,渝北区、九龙坡区、沙坪坝区通报数量位列前三,其中渝北区单日新增曾破4000例(11月20日数据),单纯以绝对值判定“最严重”存在偏差——人口基数(渝北区常住人口220万)、检测覆盖率、统计口径(有无症状占比)均影响数据真实性。

病毒传播效率的隐藏指标

通过分析Rt值(实时再生数)发现:

- 九龙坡区杨家坪街道、渝北区回兴街道Rt值一度突破5.0(意味着1人传染5人),远超全市均值3.2;

- 这些区域共同特点是:老旧小区密集、流动人口多、公共空间狭窄,例如杨家坪步行街周边社区户距不足10米的筒子楼成为病毒温床。

- 对比南岸区、北碚区等新兴板块(Rt值2.1-2.8),城市建成密度直接决定传播速度。

医疗资源挤兑的“沉默信号”

重医附一院、市人民医院等三甲医院集中于渝中区、江北区,但急诊排队最长(超12小时)的社区医院却分布在沙坪坝区井口街道、巴南区花溪街道,这些城乡结合部医疗资源薄弱(每千人床位数仅为中心城区1/3),轻症转重症比例更高,折射出“隐性严重性”。

深度焦点:为什么是这些区域?

人口结构的“双重陷阱”

- 渝北区回兴街道:聚集30万制造业工人,集体宿舍、班车通勤导致交叉感染;

- 沙坪坝区磁器口周边:老年人口占比28%(全市均值19%),疫苗接种率偏低,成为重症高发区;

- 九龙坡区批发市场集群:日均人流量超10万次的双福农产品市场、观农贸批发市场,成为跨区传播枢纽。

防控措施的“执行落差”

中心城区封控严格,但城乡结合部(如北碚区蔡家岗街道)存在管理盲区:

- 合租户无法实现单人单间隔离;

- 保供人员每日跨区流动未完全闭环;

- 部分社区核酸采样点设置不足,居民聚集排队反而加剧风险。

地理环境的“天然劣势”

重庆山城地貌导致部分区域通风差、湿度高:

- 研究表明,渝中区较场口等低洼地带气溶胶停留时间比江北嘴长40%;

- 南岸区南山脚下棚户区因地形阻挡,紫外线照射时长日均仅2.1小时,利于病毒存活。

反思与启示:超越“最严重”的公共治理命题

疫情暴露的城市治理短板

重庆的疫情分布本质是城市化进程中的结构性问题:

- 中心城区“过度拥挤”与郊区“资源不足”并存;

- 流调体系对灵活就业者(快递员、零工)覆盖不足;

- 老年群体数字化鸿沟(部分人无法使用健康码)影响防控精度。

未来防控的关键转向

- 从行政分区到功能分区管理:按人口流动网络(而非地理边界)划分防控单元;

- 资源下沉城乡结合部:移动检测车、便携式ICU设备定向投放;

- 数据融合突破:整合公交刷卡、手机信令、电网负荷数据预判爆发风险。

没有绝对的“最严重”,只有未被看见的脆弱层

重庆疫情如同一面棱镜,折射出超大城市治理的复杂性,真正“最严重”之处,或许是那些数据未充分触达的角落——城乡结合部的出租屋、老龄化社区的楼梯间、批发市场的装卸区,唯有跳出“哪里最严重”的二元追问,转向对系统性脆弱的修复,方能构建真正 resilient(韧性)的城市免疫网络。

(注:文中数据截至2022年11月30日,后续动态需以官方更新为准)

字数统计:约1580字

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏