重庆的夜,是被辣椒和牛油点燃的,当夜幕降临,这座山城的灯火次第亮起,空气中弥漫的火锅香气便成了最诱人的城市呼吸,而支撑这份沸腾生活的,正是街头巷尾火锅店门前那盏永不熄灭的灯牌——它们的营业时间,早已不是冰冷的数字,而是一座城市生活哲学的鲜活注脚。

01 传统与现代的交汇:营业时间的变迁史

老重庆人记忆中的火锅店,是傍晚开门、凌晨收摊的江湖烟火,八九十年代的防空洞火锅、街边棚户,多用红纸墨字写着“下午5点至深夜2点”,与工厂工人的作息同步,老板们叼着烟算账,灶火通明至最后一桌客人踉跄离去,那是粗粝而热情的年代。

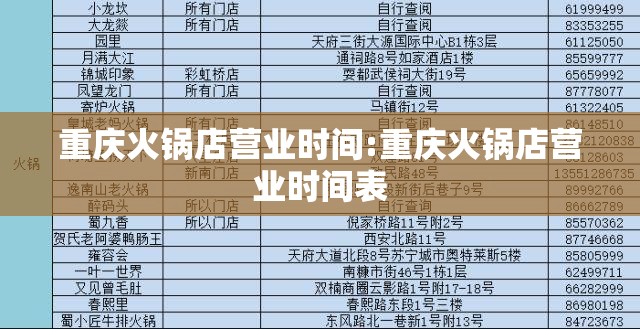

连锁品牌与老字号并立,营业时间悄然分化:

- 老派社区店:仍坚持“晚开晚关”,如渝中区巷子里的“黄姐火锅”,下午4点开门,凌晨3点后仍接待熟客,铁锅沸腾声与麻将声交织;

- 商业综合体店:如珮姐、周师兄等,适应白领与游客需求,早10点至晚10点标准化运营,但周末常延至午夜;

- 24小时“战时火锅”:受出租车司机、夜班族青睐,南滨路的“夜福”等店铺亮着终年不熄的灯牌,成为城市深夜食堂。

02 数字背后的经济学:为什么火锅店不愿打烊?

重庆火锅店超长待机的营业时间,本质是一场精准的成本收益博弈,数据显示,核心商圈店铺租金日均超万元,延长营业4小时增加的成本仅占15%,但夜间客流贡献可达全天营收40%以上——尤其是晚上10点后的“第二战场”:下班族聚餐、游客夜游后的饕餮、直播网红探店,让深夜时段坪效反而提升。

更有趣的是“时间差战术”,洪崖洞附近火锅店常延至凌晨4点,错峰接待看完夜景的游客;而观音桥商圈部分店铺清晨6点便开始接待通宵娱乐后的年轻人,一碗红汤醒神堪比咖啡,这种“填谷造峰”的策略,让火锅店成为全时段流量收割机。

03 地域性格的倒影:营业时间里的重庆魂

若说成都火锅店多在晚上11点渐归沉寂,重庆则更像永动的麻辣永动机,这背后是这座城市独特的时空观:

- 地理塑造习性:山城坡坎阻隔交通,一顿火锅常是翻山越岭后的犒赏,匆匆结束岂不辜负?

- 气候催化需求:冬季湿冷需热辣驱寒,夏季闷热反需“以毒攻毒”,午夜吃火锅发汗成了民间智慧;

- 江湖文化浸润:码头文化留下的“摆龙门阵”传统,一桌火锅就是一场即兴剧场,演出不落幕,锅底不冷却。

曾有食戏言:“在重庆,火锅店关门时间比出租车交班时间还晚。” 凌晨的火锅店里,可能有刚收工的棒棒军喝着江小白涮毛肚,也有穿西装的投资人扯松领带捞鸭肠——这是一座城市最平等的餐桌。

04 暗藏玄机的“时间密码”:如何读懂营业时间?

聪明的食客会破解火锅店营业时间的潜台词:

- “结束时间灵活”:通常说明老板重人情,可能藏着手工炒料的绝活;

- 下午2-5点午休:多是老店,坚持手工备料需停工整理;

- 24小时但深夜仅开侧门:往往有隐世高手厨师镇守,如渝中区某家需按铃进入的三十年老店;

- 春节照常营业:大概率是本地人认证的“真资格”,因重庆传统认为过年吃火锅象征红火整年。

05 未来时态:营业时间正在如何重塑城市?

火锅店的超长营业正在反向塑造重庆:

- 催生“火锅夜经济带”,如江北九街周边衍生出凌晨开业的酥肉铺、解奶茶店;

- 推动物流创新,凌晨3点的冷链车为火锅店配送毛肚黄喉,形成独特“暗夜供应链”;

- 改变就业模式,出现专上夜班的“火锅调汤师”,月薪较白日岗高30%。

而新一代火锅店更将时间玩出花样:有的推出清晨“醒神麻辣早餐锅”,有的设子夜剧场式火锅,凌晨1点开桌配川剧变脸表演——营业时间从边界变为舞台,演绎着重庆的无限可能。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏