国内疫情多点散发,北京作为首都,其疫情防控动态牵动全国,重庆作为西部重要直辖市,积极响应国家联防联控机制,出台了对北京疫情的最新政策,这一政策不仅体现了区域协作的重要性,更凸显了精准防控与民生保障的双重目标,本文将深入解析重庆对北京疫情的最新政策,探讨其背景、内容、影响及未来展望。

政策背景:疫情动态与区域协作需求

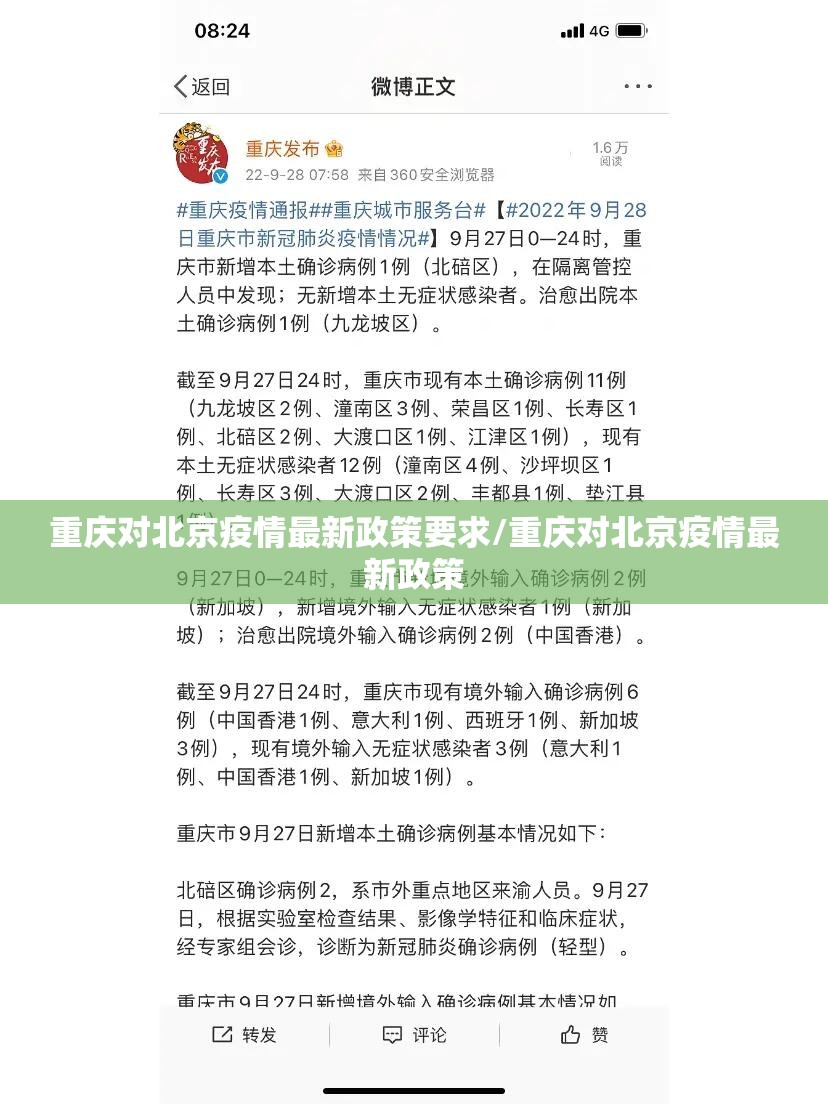

北京近期出现局部聚集性疫情,涉及多个区域,疫情传播链复杂,作为人口密集、流动性高的超大城市,北京的疫情风险外溢可能性较大,重庆与北京经济、人员往来频繁,每日有大量航班、高铁连接两城,商务、旅游、探亲等活动密集,重庆需及时调整政策,以防范输入性风险,同时避免“一刀切”防控对经济社会造成过度冲击。

国家卫健委强调,疫情防控要坚持“动态清零”总方针,但需科学精准、避免层层加码,重庆的政策正是在这一指导下,结合本地实际制定的,它并非简单隔离或限制,而是基于风险评估的区域协作举措,旨在平衡防疫与经济发展。

政策核心内容:分层管理、精准防控

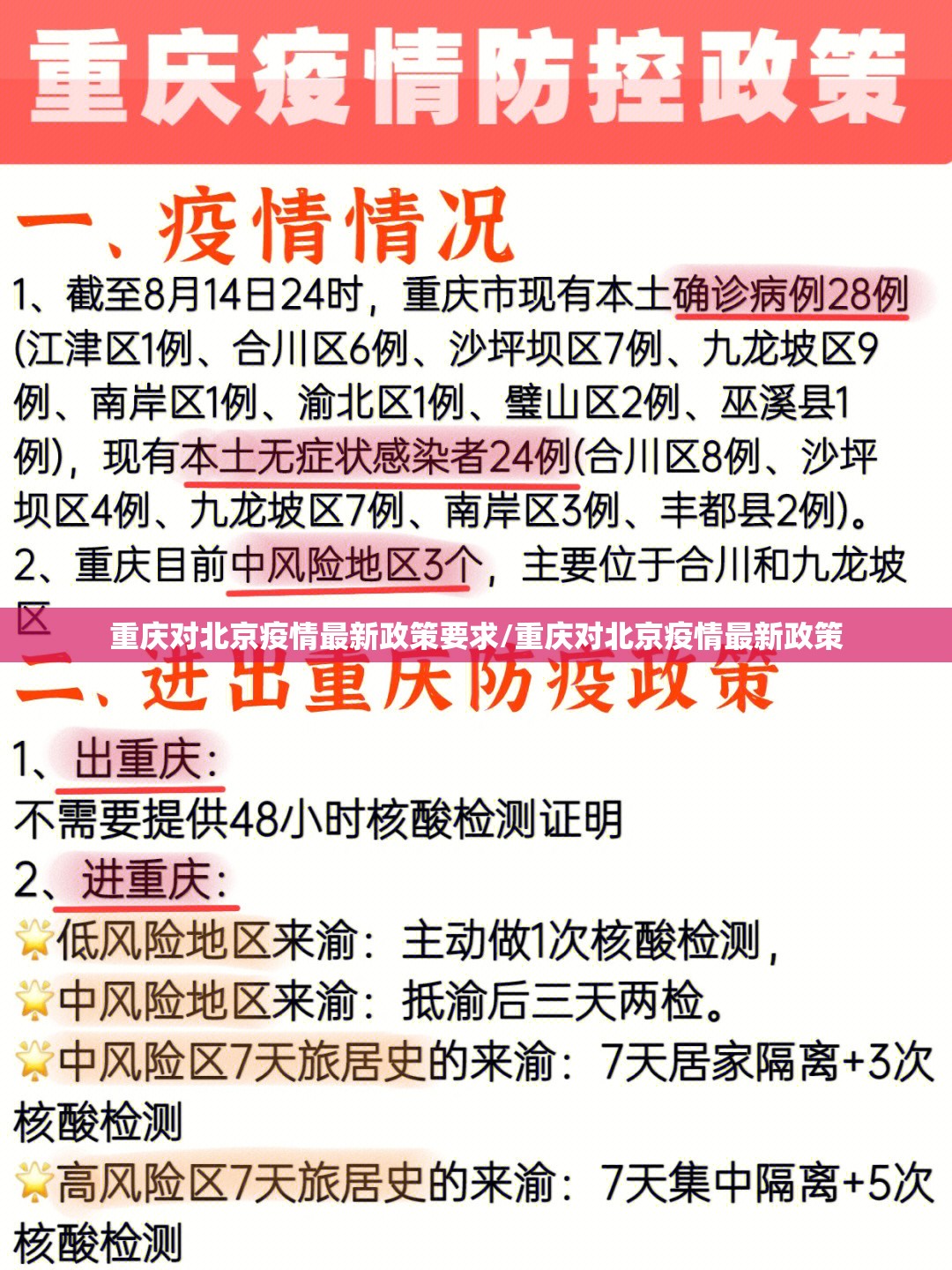

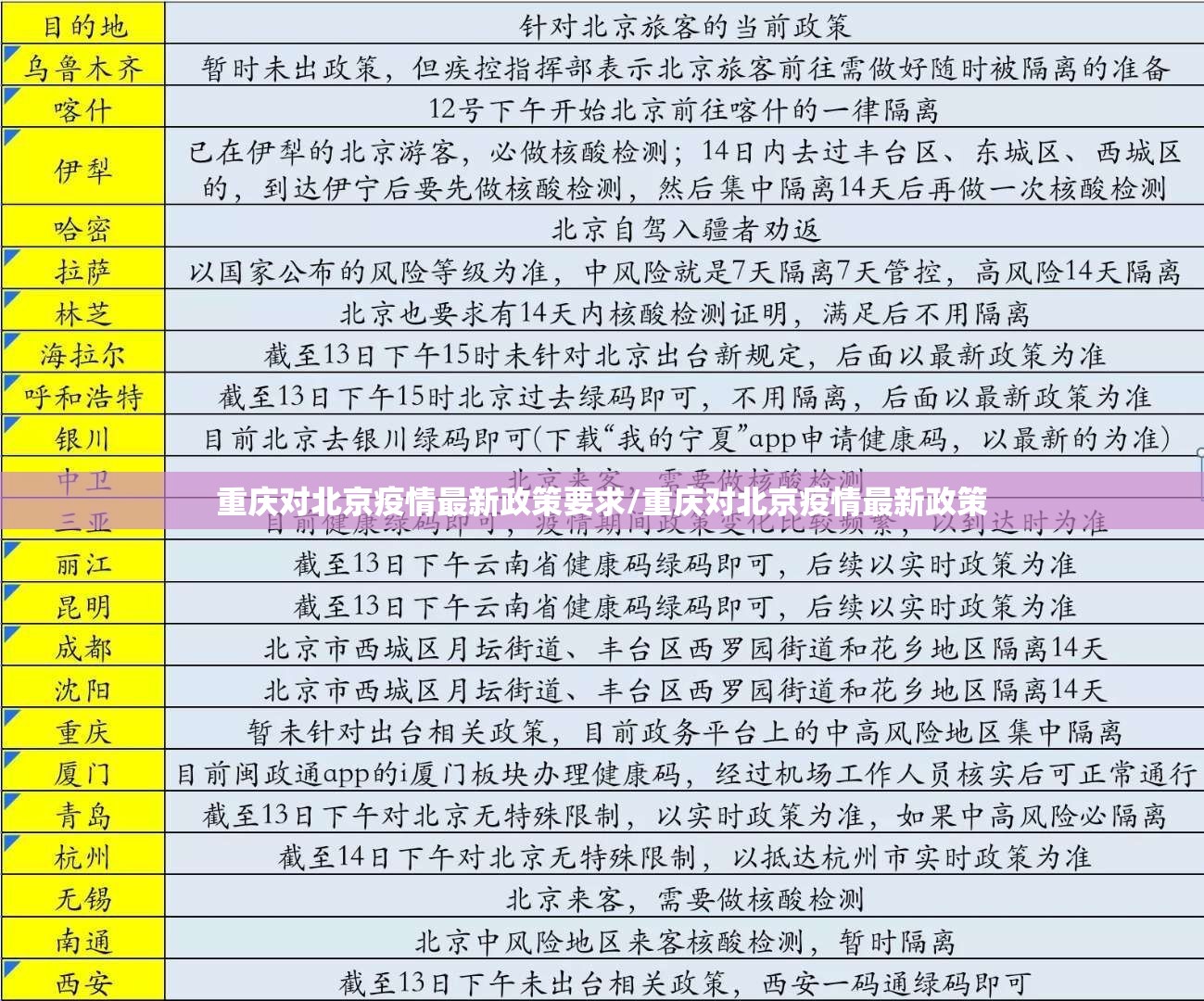

重庆对北京疫情的最新政策主要涵盖以下几个方面,体现了分层管理和精准防控的特点:

-

出行管控与健康管理:

- 对从北京来渝返渝人员,实行分区分类管理,对北京中高风险区人员,实行“7天集中隔离+3天居家健康监测”;对低风险区人员,要求持48小时内核酸检测阴性证明,并落实“3天2检”(即抵渝后3天内进行2次核酸检测)。

- 政策动态调整,每日根据北京疫情风险等级变化更新管控区域清单,重庆卫健委通过官方网站、社交媒体等渠道实时发布,确保信息透明。

-

交通枢纽防控:

- 在重庆江北国际机场、重庆北站等交通枢纽,设立专用通道 for 北京来渝人员,进行快速核酸采样和信息登记,利用大数据和健康码(如“渝康码”)实现行程追溯,减少人员聚集和等待时间。

- 鼓励“无接触”出行,通过线上购票、自助值机等方式降低传播风险。

-

经济与民生保障:

- 政策强调“不得随意限制物流通行”,确保北京来渝的民生、医疗物资运输畅通,对货运司机实行“即采即走即追”闭环管理,避免供应链中断。

- 针对受影响的企业和个体,重庆提供临时补贴和税收减免,例如对因疫情隔离导致的工资损失给予补偿,减轻民生压力。

-

区域协作机制:

- 重庆与北京建立疫情信息共享平台,实时交换确诊病例轨迹、风险区域调整等数据,这种协作有助于提前预警和快速响应,避免政策滞后。

- 开展联合应急演练,提升跨区域疫情处置能力,模拟北京疫情外溢场景,测试重庆的隔离点容量和医疗资源储备。

这一政策的核心是“精准”:基于风险等级而非地域来源进行管理,避免了对北京所有人员的“一刀切”限制,减少了社会摩擦。

政策影响:利弊分析与现实挑战

重庆的政策受到了多方认可,但也面临一些挑战。

积极影响:

- 防控效果显著:通过分层管理,重庆成功拦截了多起输入性病例,未造成本地传播,近期一例北京确诊病例的密接者在抵渝后被快速隔离,切断了传播链。

- 经济民生稳定:政策避免了大规模封控,保障了两地商贸活动,重庆的餐饮、旅游等行业未因政策受到严重冲击,市民生活秩序正常。

- 区域合作示范:重庆与北京的协作成为全国范例,展示了如何通过数据共享和联动机制提升防疫效率,这为其他省市提供了借鉴,如四川、贵州等地随后类似政策。

挑战与改进空间:

- 执行层面问题:部分基层单位对政策理解不一,曾出现“加码”现象,如低风险区人员被无故劝返,重庆已通过督查组进行整改,但需持续强化培训。

- 公众沟通不足:一些市民对政策变化感到困惑,尤其是老年人对数字平台使用不熟练,未来需加强社区宣传和多语言服务。

- 长期可持续性:政策依赖大量人力资源(如核酸采样人员),可能带来疲劳压力,重庆正探索自动化技术(如AI测温机器人)以减轻负担。

走向常态化与科学化

重庆对北京疫情的政策并非临时之举,而是常态化防控的一部分,政策可能向以下方向发展:

- 更注重科学依据:引入更先进的流行病学模型,如基于大数据预测疫情风险,动态调整管控措施。

- 强化民生导向:进一步优化隔离政策,例如推广“居家隔离+电子围栏”模式,减少集中隔离对生活的干扰。

- 区域一体化:推动成渝地区双城经济圈内的防疫一体化,实现健康码互认、资源互助,提升整体韧性。

重庆对北京疫情的最新政策是区域协作、精准防控的典范,它既守护了人民健康,又保障了经济社会运行,为全国疫情防控提供了宝贵经验,在疫情不确定的背景下,这种科学、人性化的 approach 值得持续推广和完善,通过不断优化,我们有望在防控与正常生活之间找到更佳平衡点。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏