从重庆到北京,直线距离约1500公里,在常态时期,这是一段寻常的旅程——高铁10小时,飞机3小时,或是自驾两天的距离,但在防疫的背景下,这段地理距离被赋予了新的维度:它不仅是空间上的移动,更成为政策衔接、个体适应与制度效率的微观试验场,当“防疫”成为跨省流动的核心变量,这段旅程便折射出中国社会治理的复杂肌理与人性化探索。

政策织网:动态调整中的精准防控

重庆与北京的防疫政策,始终处于动态平衡的状态,两座超大城市,分别代表着西南与华北的区域枢纽,其防疫策略既需遵循国家层面的统一指引,又必须兼顾本地疫情态势与民生经济需求,从北京的健康宝弹窗管理到重庆的社区排查机制,从核酸阴性证明的时效要求到风险区域的动态划分,政策织成了一张精细而复杂的网。

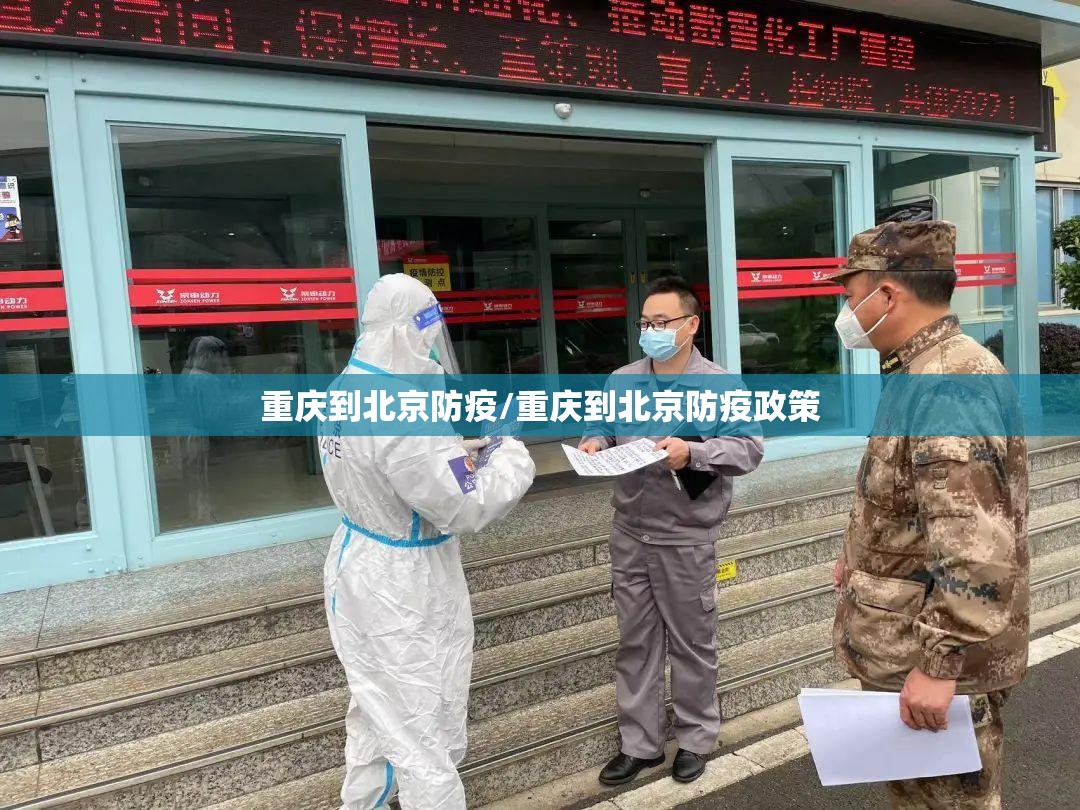

值得注意的是,两地政策的衔接已逐步从“硬隔离”转向“软联通”,北京对重庆低风险地区人员通常要求48小时内核酸阴性证明+抵京后24小时内核酸检测+健康监测,而非一律隔离;重庆机场、火车站则设立专项通道,协助进京旅客完成前置查验,这种基于数据共享与互认的协同,减少了政策冲突带来的出行梗阻,体现了防控精准化的进步。

人的旅程:防疫叙事中的个体突围

对于普通人而言,从重庆到北京的旅程已成为一场需要精密策划的“行动”,企业高管需计算核酸时效与会议时间的匹配度,务工人员担忧突发管控带来的失业风险,学生群体则焦虑于开学政策的不确定性,每一个决策背后,都是对时间成本、经济成本与健康风险的反复权衡。

笔者访谈的数位经历者中,有人因北京健康宝弹窗滞留重庆一周,每日拨打12345热线申诉;有人为降低风险,选择价格更高但客流更少的高铁商务座;亦有老人因不会操作智能手机,在火车站志愿者的帮助下逐项填写纸质承诺书,这些微观叙事共同拼贴出防疫之下的生存图景:既有技术鸿沟带来的挫败,也有制度人性化迭代带来的慰藉。

技术赋能:从被动应对到主动预判

防疫政策的落地,高度依赖技术工具的支撑,重庆到北京的流动管理,本质上是一场数据流的先行之旅,健康宝状态、行程码轨迹、核酸检测结果、疫苗接种记录——这些数字身份标识先于人体抵达目的地,构成风险预判的基础,技术赋能使得防控从被动响应转向主动管理,以“数据跑路”替代“群众跑腿”。

但技术并非万能,算法误判弹窗、系统拥堵崩溃、异地数据不同步等问题仍时有发生,背后的挑战在于:如何平衡效率与公平、精准与包容?当防疫日益数字化,保障老年人、低收入群体等“数字弱势群体”的通行权,成为制度设计必须包容的底线伦理。

制度温度:防疫中的人文关怀刻度

防疫不仅是科学问题,更是治理艺术,重庆到北京的通道上,越来越多细节折射出制度温度的提升:北京西站为抵京旅客提供免费核酸检测专场,重庆江北机场设置“进京政策咨询台”,社区对居家监测人员提供物资代购服务……这些微小的公共服务改进,缓解了防控带来的社会成本压力。

更重要的是,政策执行中“例外原则”的柔性应用,为急症就医、奔丧等特殊需求开辟绿色通道,对因管控滞留人员提供临时安置,这些举措在坚守防疫底线的同时,保全了对个体命运的基本尊重,防疫的终极目的不是阻断流动,而是在风险可控的前提下保障人的尊严与发展权。

在流动与安全之间寻找动态平衡

重庆到北京的防疫实践,是中国超大城市间流动管理的缩影,它揭示了一个核心命题:如何在保障公共安全的同时,维护社会经济的活力与人的基本权利?答案或许在于持续优化政策的精准性、技术的包容性与执行的人性化,让防疫不再是冰冷的屏障,而成为有温度的安全网。

随着疫情态势的变化,防控策略必将持续调整,但有一点可以肯定:经过这段特殊时期的磨合,从重庆到北京的路途,不仅检验着制度的韧性,更积淀着一个社会在危机中对“人”的理解与守护,这段千里之遥,丈量的是防疫的精度,更是文明的温度。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏