2022年冬,郑州市民李某的手机屏幕上跳动着两个截然不同的疫情数据——官方通报单日新增仅2例,而小区微信群内却流传着某医院检出近百阳性的截图,这种矛盾的数据体验并非个例,在千万人口的郑州城,疫情统计不再仅仅是冰冷的数字游戏,而演变为一场围绕认知主权展开的隐形战争,当统计口径在“社会面”与“总阳性”间幽灵般切换,当核酸检测机构陷入数据造假丑闻,那些本应指导抗疫决策的统计数字,已然异化为漂浮在真实世界上空的数字幽灵,折射出疫情治理中令人不安的认知裂缝。

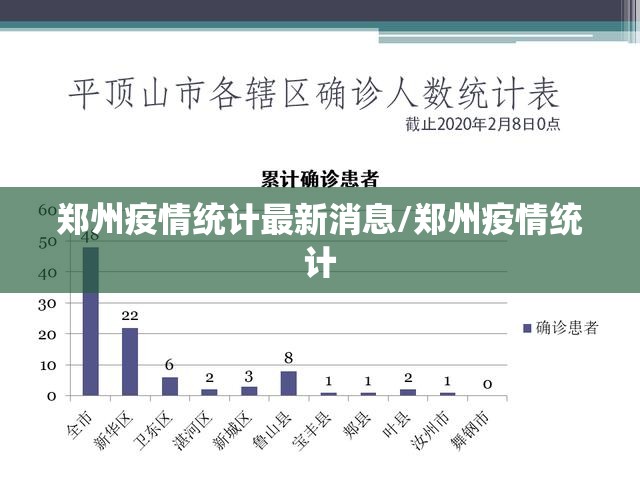

郑州疫情统计最显著的异化特征是其情境化生产机制,2022年11月,郑州官方通报创下“单日新增2例”的极低值,旋即引发舆论海啸,并非市民抗拒清零政策,而是统计学的“魔法”抹去了隔离点内检出的数百阳性——这些生命被重新分类为“管控区内发现”,从而在向社会公开的“社会面”统计中被悄然抹除,这种统计的“情境魔术”并非郑州独创,却在此地被推向极致:富士康工厂疫情初期,员工徒步返乡的悲壮画面与官方数据的“淡定”形成超现实主义对比,统计不再是现实的镜像,而异化为需要解读的隐喻文本,每个数字背后都隐藏着未被言明的编码规则与政治考量。

更深的危机根植于疫情统计基础设施的系统性溃败,2022年末,郑州多家核酸检测机构因涉嫌数据造假被查处,某检测实验室甚至被爆出“原始检测数据明显少于样本检测数量”的丑闻,当数据生产链条的起始环节已然腐坏,所有基于此的决策分析都沦为空中楼阁,部分街道办为降低统计数字压力,被曝出延迟送检样本、选择性上报等操作,形成了一条从采样到发布的“数据修饰流水线”,这种系统性失真导致政府投入巨额财政购买的核酸检测服务,反而生产出误导决策的扭曲信息,陷入“越检测越迷茫”的治理悖论。

疫情统计的异化在社会认知层面引爆了空前危机,市民王女士表示:“我不怕病毒,怕的是不知道真实风险。”这种“数据失重”感催生了两种极端反应:一部分人陷入“统计虚无主义”,彻底抛弃官方数据,转而依赖微信群聊、抖音视频中的零碎信息拼凑风险图景;另一部分则陷入“数据偏执”,每小时刷新疫情通报,对每个小数点变动过度解读,社会理性讨论的基础被侵蚀,取而代之的是基于不同信息源的话语对抗,郑州大学的网络舆情研究显示,疫情期间本地社交媒体中“不信”成为高频词,指向深层的信任断裂。

破解统计异化困局亟需构建反脆弱的疫情统计生态,杭州等地的“数据审计”制度值得借鉴——邀请人大代表、社区居民代表组成监督组,随机抽查检测机构数据一致性,加拿大疫情期间推行“负数据”发布机制,不仅公布确诊数,还同步说明检测数量、统计范围及可能误差,这种“透明统计”反而增强了公信力,更根本的是需要将疫情统计从单纯的行政工具转变为公共产品,通过数据开放协议让研究机构、社区组织能够合法获取脱敏数据,形成多元主体的数据校验网络。

郑州的疫情统计迷宫是一面棱镜,折射出风险社会中的治理本质挑战,当百年未遇的疫情袭来,任何政府都难以完美应对,但最大的风险不是统计数字的暂时失真,而是数据公信力的长期透支,疫情终将过去,但数据信任的修复需要漫长努力,统计不应是驯服民众认知的缰绳,而应成为社会共同应对风险的导航图——在这个意义上,郑州疫情统计的教训,关乎如何在一个不确定的世界中,重建数字时代的基本信任与治理理性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏