2022年的深秋,郑州的天空灰蒙蒙的,街道上空无一人,只有偶尔呼啸而过的防疫车辆打破沉寂,这座平日里车水马龙、喧嚣不息的中原省会,突然被按下了暂停键,10月17日零时起,郑州市宣布实行全域静态管理——这是继2020年初、2021年夏季和2022年春季之后,这座城市第四次大规模疫情封闭。

时间线的特殊轨迹

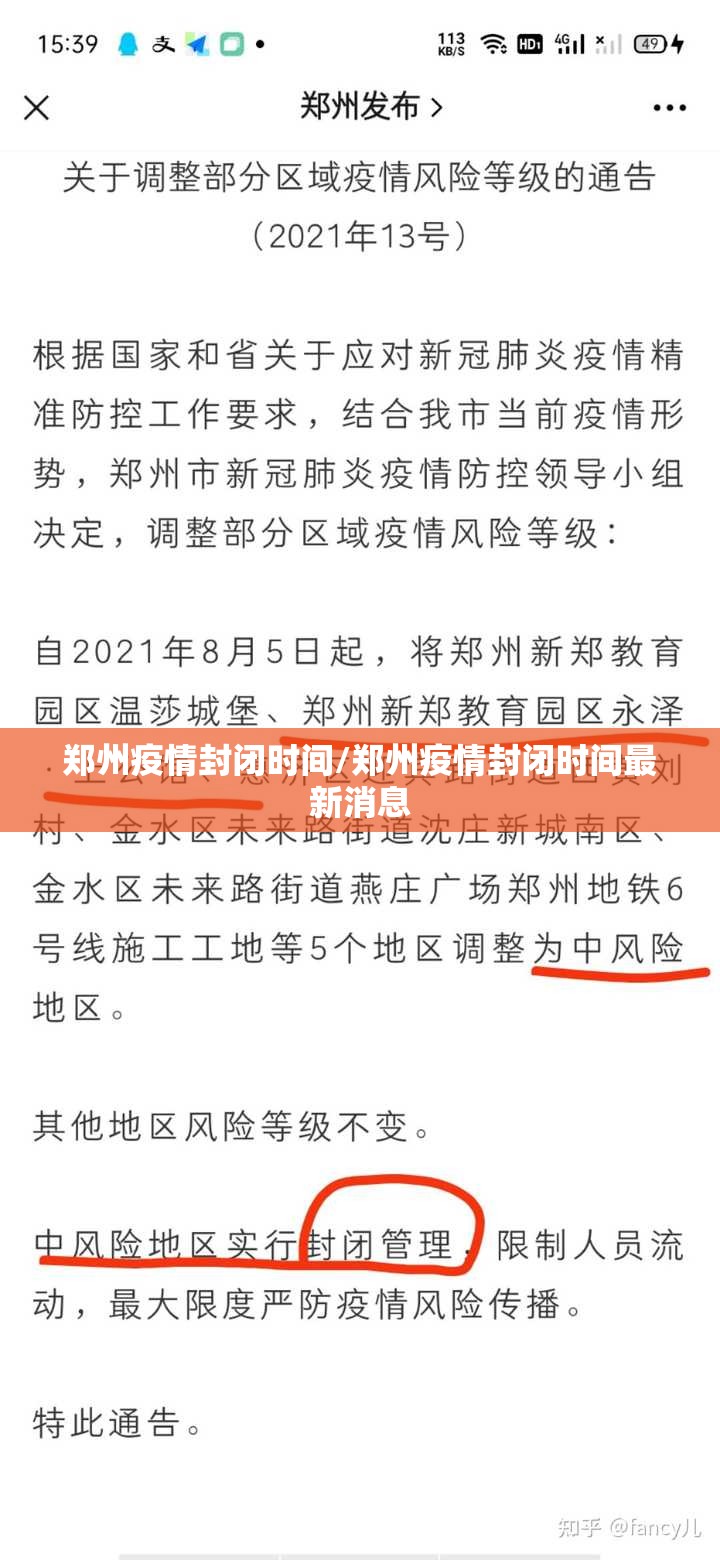

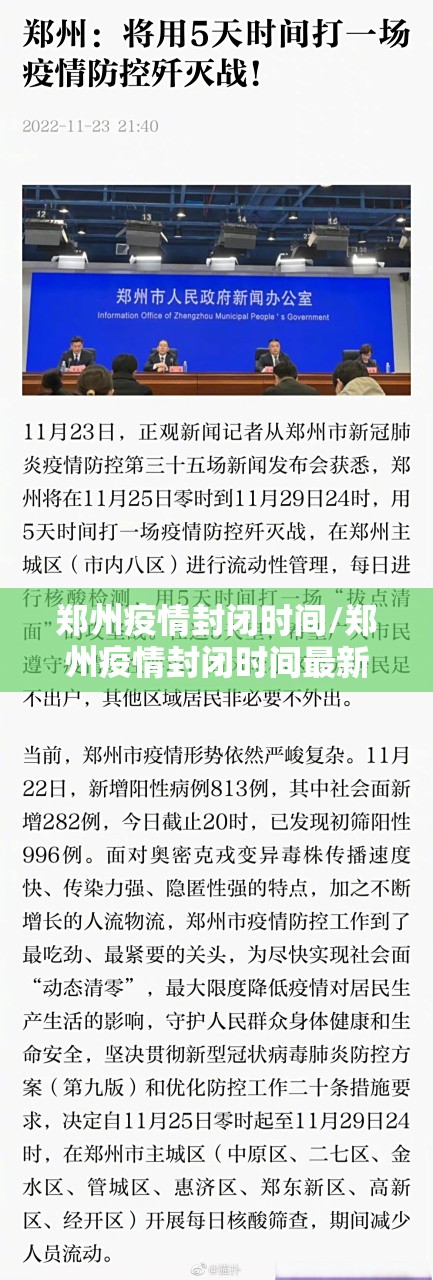

与武汉、上海等城市的单次长时封闭不同,郑州的封闭呈现出独特的"间歇性"特征,2020年1月26日至3月20日的54天首封,2021年8月的23天汛情疫情双重打击,2022年5月的18天精准管控,再到2022年10月17日至11月13日的28天全域静默——这座城市在三年间累计经历了123天的封闭管理,相当于全年三分之一的时间处于某种形式的封锁状态。

这种断断续续的封闭模式创造了一种特殊的社会节律,商家们学会了在解封期快速进货出货,市民们养成了常备半个月生活物资的习惯,学生们熟练切换线上线下学习模式,金水区某超市老板王师傅苦笑着展示他的"疫情账本":"2020年至今,我们经历了7次开张闭张的循环,现在进货都按周计算,不敢做长期计划。"

封闭中的城市毛细血管

与2020年首次封闭时的慌乱相比,2022年的封闭展现出了惊人的组织效率,凌晨五点,惠济区的蔬菜分拣中心已经灯火通明,穿着防护服的工作人员正在将连夜从周边县市调运的蔬菜分装成5万份"物资包",这套由市政府牵头、商超联动、社区配送的保供体系,是在前几次封闭中逐步完善的。

城中村的治理难题在封闭期间尤为突出,位于二七区的荆胡社区,0.8平方公里的区域内居住着近3万流动人口,社区主任刘女士带着18名工作人员,创造了"楼栋长-单元长-住户"三级网格管理体系:"我们建立了78个微信群,每天统计需求,志愿者配送上门,最忙的时候,一天要处理2000多个求助信息。"

大学校园成为封闭管理的特殊样本,郑州大学采取"宿舍单元化"管理,每栋宿舍楼变成相对独立的生态单元,食堂实行错峰取餐,图书馆启用预约系统,学生们发明了阳台音乐会、云端自习室等新型社交方式,大四学生小张在日记里写道:"我们的毕业季在隔离中度过,却收获了特别的集体记忆。"

数据背后的民生温度

郑州市卫健委的统计显示,本次封闭期间共开展12轮全员核酸检测,累计检测1.2亿人次,最高单日检测量达1100万人,数字背后是4.6万名医护人员和志愿者的昼夜奋战,管城区某采样点,护士长孙女士连续工作16天后声音沙哑:"最多时每天采样2000人,防护服里的衣服能拧出水来。"

经济代价同样值得关注,郑州市统计局数据显示,2022年第四季度GDP同比下降1.8%,餐饮零售业营业额减少42%,小型服务业倒闭率较去年同期上升17%,但线上经济逆势增长,生鲜配送平台订单量增长380%,在线教育、远程办公用户数翻番。

心理干预热线在封闭期间接到求助电话1.2万余个,较平时增加三倍,心理咨询师李先生分析:"间歇性封闭造成的不确定性焦虑,比单次长期封闭更影响心理健康。"为此,全市开通了37条心理援助专线,组织线上团体辅导280场次。

重启中的城市新常态

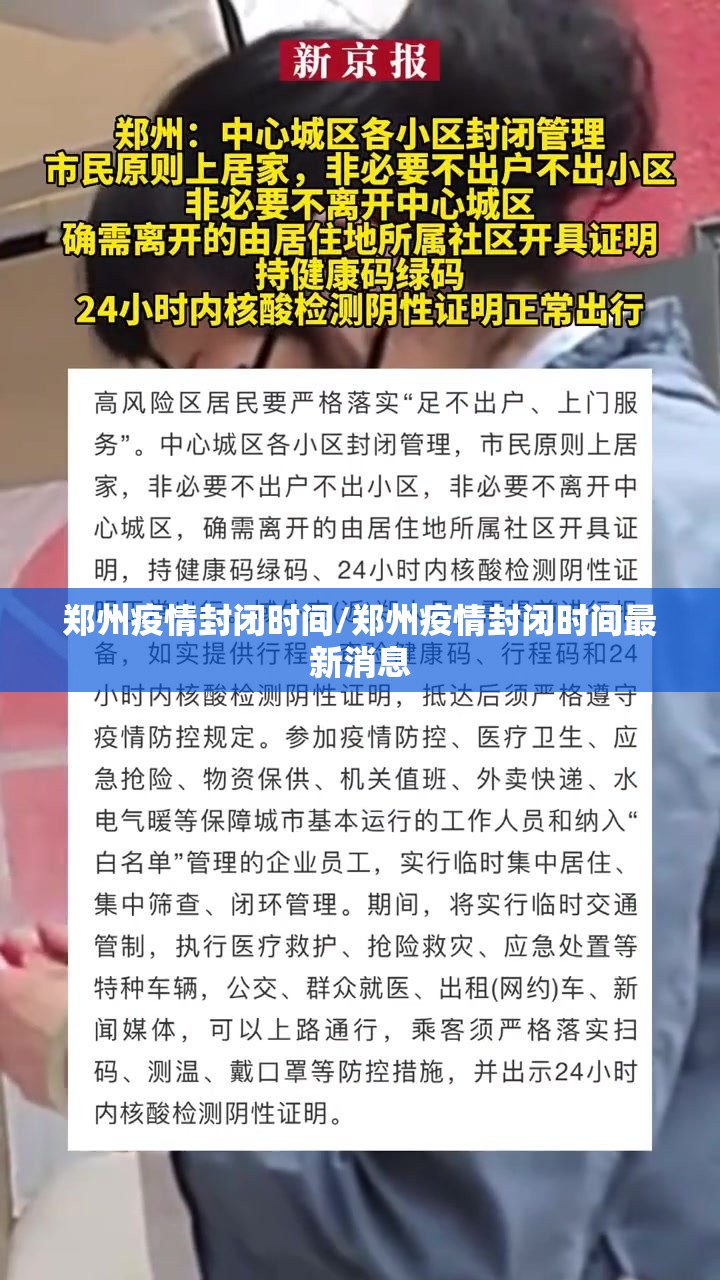

11月13日解封当天,二七广场响起久违的欢呼声,但重启不是简单的回归原状——扫码、测温、48小时核酸证明成为日常生活的新标配,写字楼实行50%限流办公,餐厅保持隔座就餐,电影院采取预约限流,这种"半正常化"状态可能将成为未来一段时间的常态。

更深刻的变化发生在城市治理层面,郑州率先建立"15分钟核酸采样圈",布局4300个便民采样点;开发"货车畅行码"保障物流畅通;建立白名单制度保障重点企业生产,这些创新举措后来被多个城市借鉴采用。

特殊时间维度的人文观察

郑州的封闭时间线恰与中国疫情发展周期吻合:2020年突发应对、2021年汛情疫情叠加、2022年精准防控试验,这座城市如同一个微缩实验室,记录着中国抗疫策略的演变轨迹,其间的得失成败,为超大城市应急管理提供了宝贵样本。

当郑东新区的霓虹再次点亮,人们意识到,封闭不是时间的空白,而是另一种形态的生活延续,那些在阳台上挥舞的国旗,志愿者防护服上的手绘图案,邻居间以物易物的纸条,共同构成了这座城市特殊的记忆图谱。

正如一位市民在解封留言墙上所写:"我们测量的不是封闭的天数,而是心与心之间的距离,时间可以暂停,但生活永远向前。"这段特殊的封闭时间,最终将成为解码中国城市韧性的重要密匙。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏