“郑州封城”的传闻在社交媒体上持续发酵,引发广泛关注与猜测,真相究竟如何?郑州并未实施传统意义上的“全域封城”,但基于精准防控的需要,部分区域确实采取了临时管控措施,这一现象背后,折射出中国疫情防控政策的演变、城市治理的挑战,以及普通人的生活百态。

传闻起源与官方回应

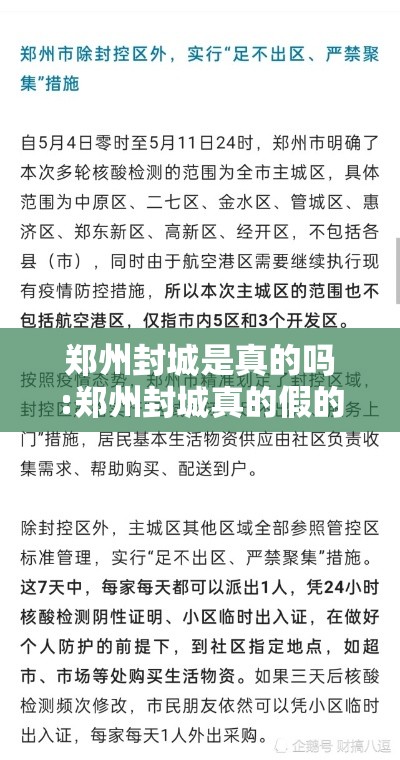

“郑州封城”的传闻始于2022年10月至11月期间,当时郑州因疫情反弹,部分区域被划定为高风险区,并实施临时静默管理,社交媒体上流传的“全市封锁”视频和图片多为断章取义或旧闻翻炒,例如某小区临时管控的画面被误读为“全域封城”,郑州市政府多次通过新闻发布会和官方渠道澄清:防控措施以“精准化、网格化”为原则,并非“一刀切”的封城,2022年11月6日,郑州发布通告强调“非必要不外出”,但保障民生和城市运行的行业始终正常运转。

这种传闻的扩散,一方面源于公众对疫情不确定性的焦虑,另一方面也反映了信息传播中的失真现象,类似情况在武汉、上海等城市的防控中也曾出现,但郑州的应对更注重精细化——通过分区管控、动态调整,最大限度减少对经济和社会生活的影响。

精准防控下的城市实况

郑州的临时管控措施并非孤例,而是中国疫情防控政策优化的一个缩影,与2020年武汉封城相比,郑州的做法更强调“以快制快”:通过流调溯源、核酸筛查和区域分级管理,控制疫情扩散,金水区、二七区等重点区域曾实施短暂静默,但全市超市、医院、公共交通基本正常运行,政府还开通了24小时民生保障热线,并组织志愿者配送物资,避免出现“买菜难”等问题。

挑战依然存在,部分市民反映,临时管控导致出行受限、中小企业经营压力增大,某餐饮店主表示:“三天静默虽短,但客流量下降直接冲击生计。”这些声音凸显了平衡防疫与经济发展的复杂性,郑州的实践表明,精准防控需要更高效的数据支持和社区协作,而非简单化的“封城”标签所能概括。

数据与人性:背后的深层逻辑

从数据看,郑州的防控措施取得了实效,据河南省卫健委统计,2022年11月疫情中,郑州单日新增病例数在两周内从峰值下降逾80%,且未出现大规模医疗挤兑,这得益于“二十条”和“新十条”政策的落地,强调科学精准而非过度反应,郑州率先推广“核酸+抗原”检测组合,并设立便民采样点,缩短排查时间。

但数据之外,更值得关注的是人性的微光,社交媒体上,郑州市民自发分享互助信息:年轻人帮邻居代购药品,老师为学生送课本,志愿者组建“爱心车队”接送医护人员,这些片段拼凑出一座城市的韧性——它不是“封城”传闻中的悲情叙事,而是普通人在危机中的守望相助,一位市民在微博写道:“管控的是病毒,不是人心。”

反思与启示:如何理性看待防控传闻

“郑州封城”的误传,揭示了信息时代的认知陷阱,在碎片化传播中,局部现象易被放大为整体危机,而情绪化解读往往掩盖事实,对此,专家建议公众以权威渠道为准(如政府官网或新华社等媒体),同时培养批判性思维,对比多方信源、核查视频时间戳,可避免被误导。

更深层地,这一现象反映了社会对“自由与安全”平衡的持续探讨,疫情防控本质上是公共治理的考验——既要遏制病毒,又要保障公民权益,郑州的实践表明,未来的方向应是更科学的预警机制、更透明的信息发布,以及更完善的社会支持体系。

“郑州封城”并非真相,但它作为一个符号,触发了我们对城市治理、媒体责任和人性温度的思考,疫情终将过去,但如何从每一次危机中学习,构建更具韧性的社会,才是留给未来的真正课题,或许,正如一位郑州志愿者所说:“城市的生命力,不在于从未跌倒,而在于每次跌倒后都能携手站起。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏