随着疫情防控政策的动态调整,“郑州封城结束了吗”成为许多人关注的焦点,截至目前,郑州已全面解除全域静态管理,生产生活秩序正逐步恢复,但封城的结束,并不意味着挑战的终结,而是一座城市从应急状态转向常态化防控的新起点。

封控的解除:数据与政策背后的逻辑

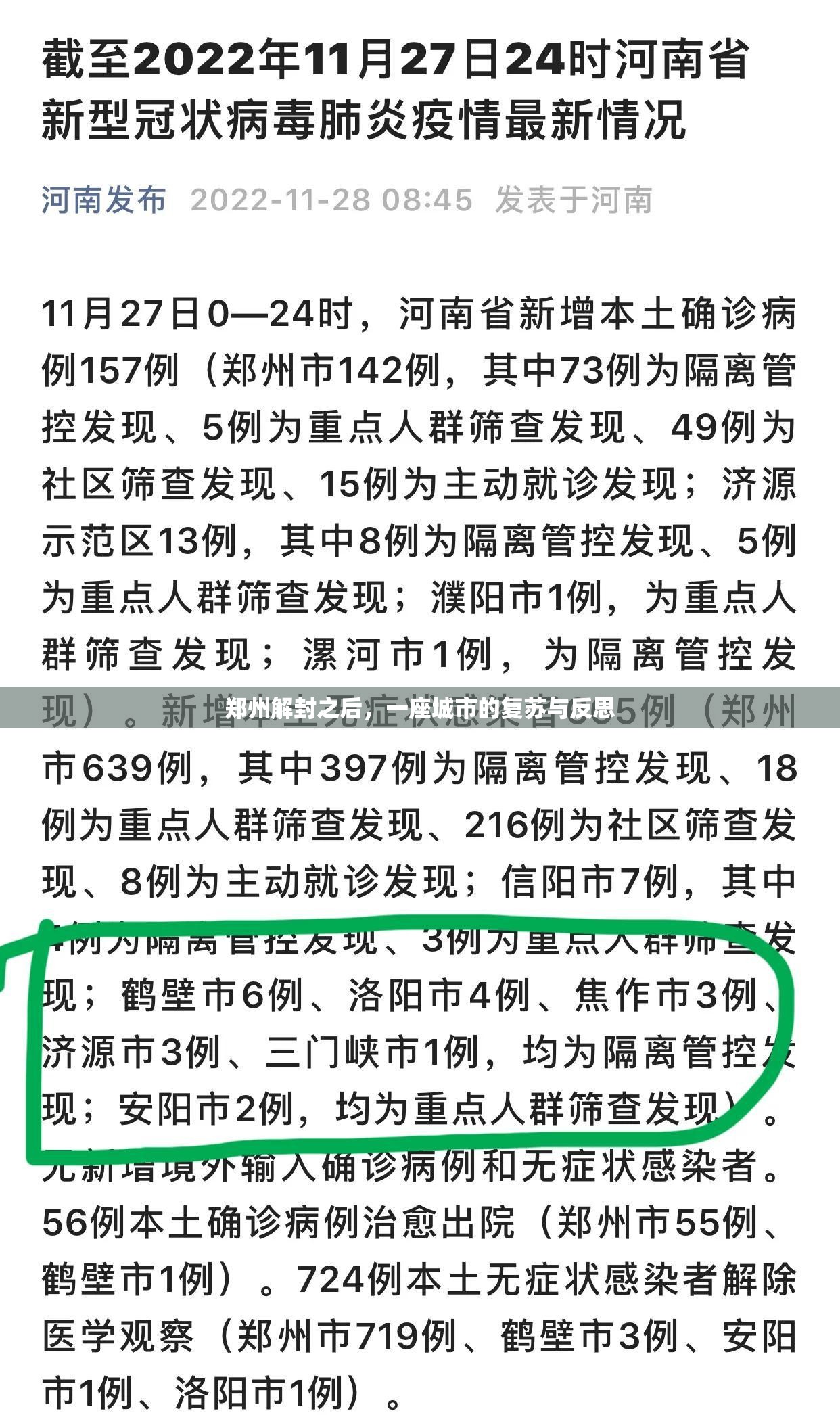

郑州本轮封控始于10月中旬,旨在应对奥密克变异株引发的本土疫情,经过近一个月的努力,社会面新增病例逐步清零,11月中旬起,郑州分区域、分批次解除封控,根据官方通报,解封标准主要基于以下三点:

- 社会面连续7日无新增病例;

- 重点区域风险等级下调;

- 核酸检测能力与流调效率达到常态化防控要求。

解封后,公共交通恢复运营,商超、餐饮等场所限流开放,企业复工复产率已超过90%,但学校、影院等人员密集场所仍采取审慎开放策略。

复苏的挑战:经济与民生的双重压力

封控解除后,郑州面临的首要问题是经济重启,作为国家中心城市和交通枢纽,郑州的GDP增速因疫情受到明显冲击,中小企业首当其冲——餐饮、零售等行业在封控期间损失惨重,即使解封后,客流量恢复仍需时间,一名经营面馆的店主坦言:“开门了,但人流量只有从前的一半,房租和人工成本压得喘不过气。”

民生问题同样凸显,封控期间部分市民面临的就医难、物资供应紧张等问题,暴露出城市应急体系的短板,尽管解封后医疗秩序恢复正常,但如何构建更 resilient(有韧性)的公共服务体系,仍是郑州需要长期思考的课题。

市民心态:从焦虑到审慎乐观

封城期间,社交媒体上充斥着市民的焦虑与质疑,尤其是对物资配送和防控措施的讨论,解封后,这种情绪逐渐转化为对未来的审慎乐观,一位郑州居民表示:“能出门了,但心里还是有点慌,毕竟病毒没完全消失。”这种矛盾心理反映了公众对疫情反复的普遍担忧。

值得注意的是,解封后的郑州街头并未出现“报复性消费”或聚集现象,更多人选择理性出行,佩戴口罩、保持社交距离已成为习惯,这种集体自律,或许是疫情留给城市的无形遗产。

与其他城市的对比:郑州做对了什么?

与某些城市相比,郑州的解封过程显得相对平稳,其关键经验在于:

- 分层级解封:以小区为单位动态调整风险等级,避免“一刀切”;

- 数字化赋能:通过健康码升级、核酸结果实时同步等技术手段提升防控效率;

- 民生保障前置:建立“社区保供专班”,确保封控期间基本生活物资不断链。

这些措施虽非完美,但减少了社会摩擦,为后续复苏奠定了基础。

未来之路:从封城到常态化防控

封城的结束,标志着郑州进入疫情防控的新阶段,下一步,城市需平衡三对关系:

- 精准防控与经济活力:避免过度防控挫伤经济,也不能因放松警惕导致疫情反弹;

- 短期应急与长期韧性:加强医疗资源储备、完善数字化基础设施;

- 政府主导与社会参与:鼓励社区、企业共同构建防控网络。

正如某位公共卫生专家所言:“封城是不得已的暂停键,而解封后如何可持续地运转,才是真正的考验。”

结束与开始

郑州的封城已结束,但疫情尚未画上句号,这座城市的故事,是中国众多城市在疫情中挣扎与复苏的缩影,解封不是终点,而是反思与重建的起点——如何让城市更具韧性、让市民更有安全感,将是比封城更漫长的课题。

(字数:998字)

本文基于公开数据和多方信源综合撰写,旨在客观呈现郑州解封后的现状与挑战,疫情防控政策动态变化,请以官方最新通报为准。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏