浙江省疫情防控办公室发布了最新文件《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施的通知》(浙防办〔2023〕X号),这一文件的出台标志着浙江省在疫情防控工作中迈入了更加科学化、精准化和人性化的新阶段,作为中国经济最活跃、人口流动最频繁的省份之一,浙江始终将人民生命安全和身体健康放在首位,此次文件的发布不仅是对国家“动态清零”总方针的深化落实,更是对本地疫情防控实践的创新升级,本文将深入解读该文件的核心内容,分析其背后的政策逻辑,并探讨其对全省乃至全国疫情防控的启示意义。

文件背景与总体思路

浙江省疫情防控办最新文件是在全球疫情持续波动、国内局部疫情多点散发的背景下制定的,文件强调,要始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,但更注重科学精准防控,避免“一刀切”和过度防控,总体思路可概括为:以数据驱动决策、以分级分类管控为核心、以保障经济社会正常运行为目标,文件明确指出,疫情防控不能以牺牲经济发展和民生福祉为代价,而是要通过精细化措施,最大限度减少疫情对生产生活的影响。

解读

-

优化风险区域划分标准

文件对风险区域的划分进行了细化,将原本的“高、中、低”风险三级调整为“封控区、管控区、防范区”三级,并明确了每一级的管控强度和解除标准,封控区仅限于病例发现点、活动点等极小范围,管控时间原则上不超过7天,避免长期封控带来的社会成本,这一调整体现了“精准防控”的理念,减少了不必要的全域管控。 -

强化核酸检测策略

文件提出“重点筛查+常态化监测”相结合的模式,除了对密接、次密接人员开展快速核酸检测外,还要求对重点行业(如冷链、口岸、医疗机构)人员实行定期抽检,鼓励各地推广“15分钟核酸采样圈”,方便群众自愿检测,但不再要求全域全员核酸,除非出现社区传播风险,这一措施既降低了防控成本,又提高了检测效率。

-

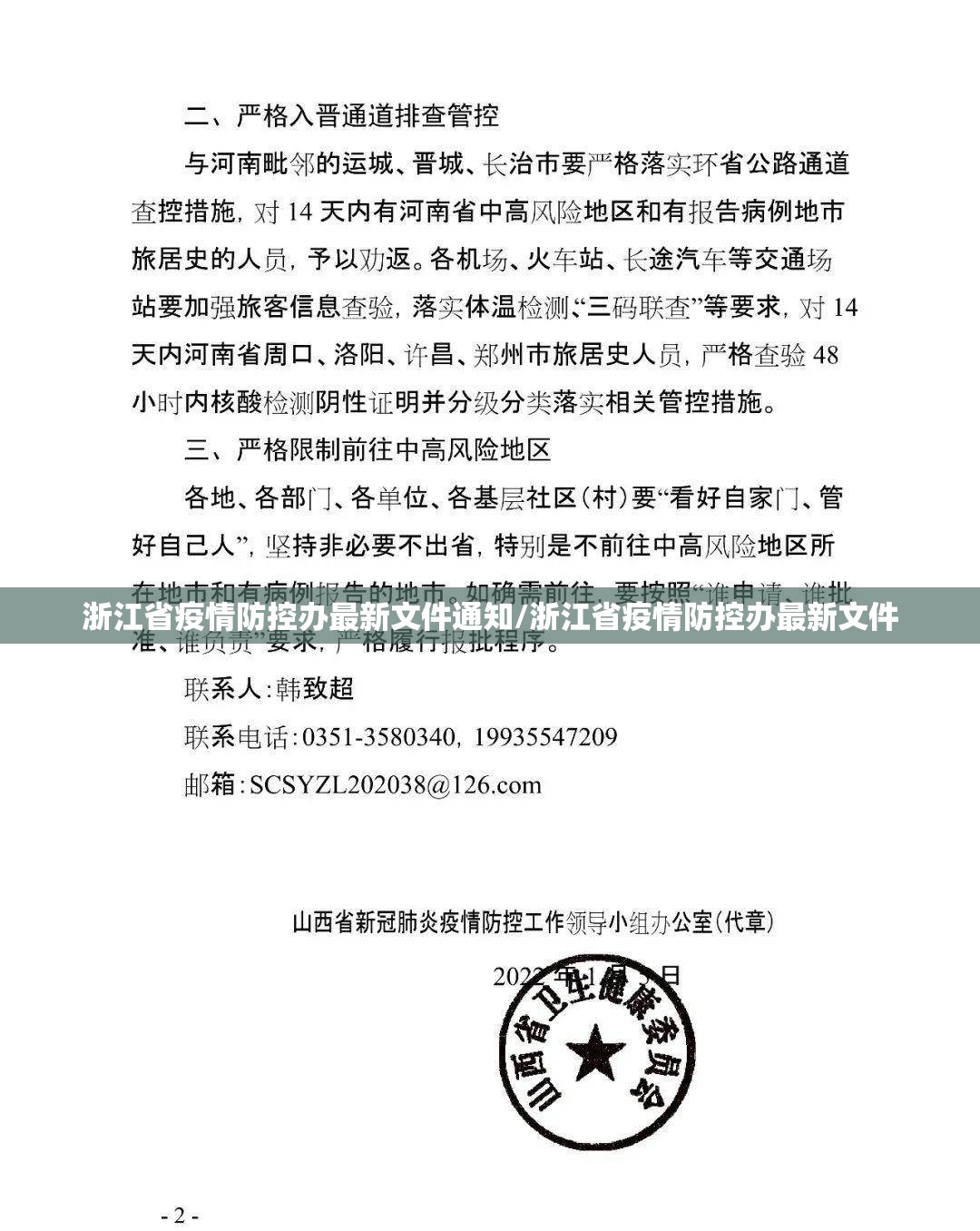

完善跨省流动管理

针对浙江省外来人口多、经济交往频繁的特点,文件优化了跨省流动人员的管控措施,除来自高风险地区人员需实行“7天集中隔离”外,其他地区人员凭健康码绿码和48小时内核酸阴性证明即可自由流动,不再设置额外限制,此举旨在保障物流畅通和产业链稳定,助力经济复苏。 -

突出民生保障与人文关怀

文件特别强调对隔离人员和封控区居民的保障措施,要求各地建立“一对一”帮扶机制,确保生活物资供应、就医需求畅通,严禁以疫情防控为由拒诊急危重症患者,体现了“人民至上”的执政理念。

政策创新与意义

浙江省此次文件的最大亮点在于其“数据驱动”和“柔性管控”思维,文件要求各地充分利用大数据、人工智能等技术,建立疫情预警和决策支持系统,实现防控措施的实时调整,通过健康码系统集成行程、核酸、疫苗接种等多维数据,动态评估个人风险,从而实施差异化管控,这种模式不仅提升了防控效率,也减少了社会摩擦。

文件还体现了地方政府在疫情防控中的自主性和灵活性,国家层面提供总体框架,而浙江省根据本地实际(如民营经济发达、外贸依存度高)制定细化措施,这种“因地制宜”的做法为其他省份提供了可借鉴的经验。

尽管文件方向明确,但执行层面仍面临挑战,一是基层防控能力不均,部分偏远地区可能缺乏足够资源落实精准防控;二是公众沟通需加强,避免政策误解引发恐慌;三是全球疫情不确定性仍高,需持续关注变异毒株风险。

展望未来,浙江省的探索或将推动全国疫情防控向更科学、可持续的方向发展,正如文件所言,“疫情防控是一场持久战,必须统筹兼顾、步步为营”,浙江以其实干精神再次证明,唯有在保护生命与保障发展之间找到平衡,才能赢得这场战役的最终胜利。

浙江省疫情防控办最新文件不仅是政策文本,更是一份体现治理智慧的行动指南,它彰显了浙江作为改革开放先行地的担当与创新,也为全国提供了“精准防控”的范本,在疫情常态化的今天,这样的文件无疑为人们注入了更多信心与希望——科学防控,终将让人类在与病毒的博弈中占据主动。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏