在疫情防控的宏大叙事中,“感染者信息”如同一把双刃剑:它既是科学决策的基础,也牵涉个人隐私与社会信任,长春作为中国东北的重要城市,在疫情反复的背景下,其感染者信息的管理与公开方式,折射出公共卫生治理的现代化程度与人本主义的温度,本文将深入探讨长春疫情感染者信息的收集、处理与公开机制,并分析其背后的数据逻辑与社会意义。

信息收集:从碎片化到系统化

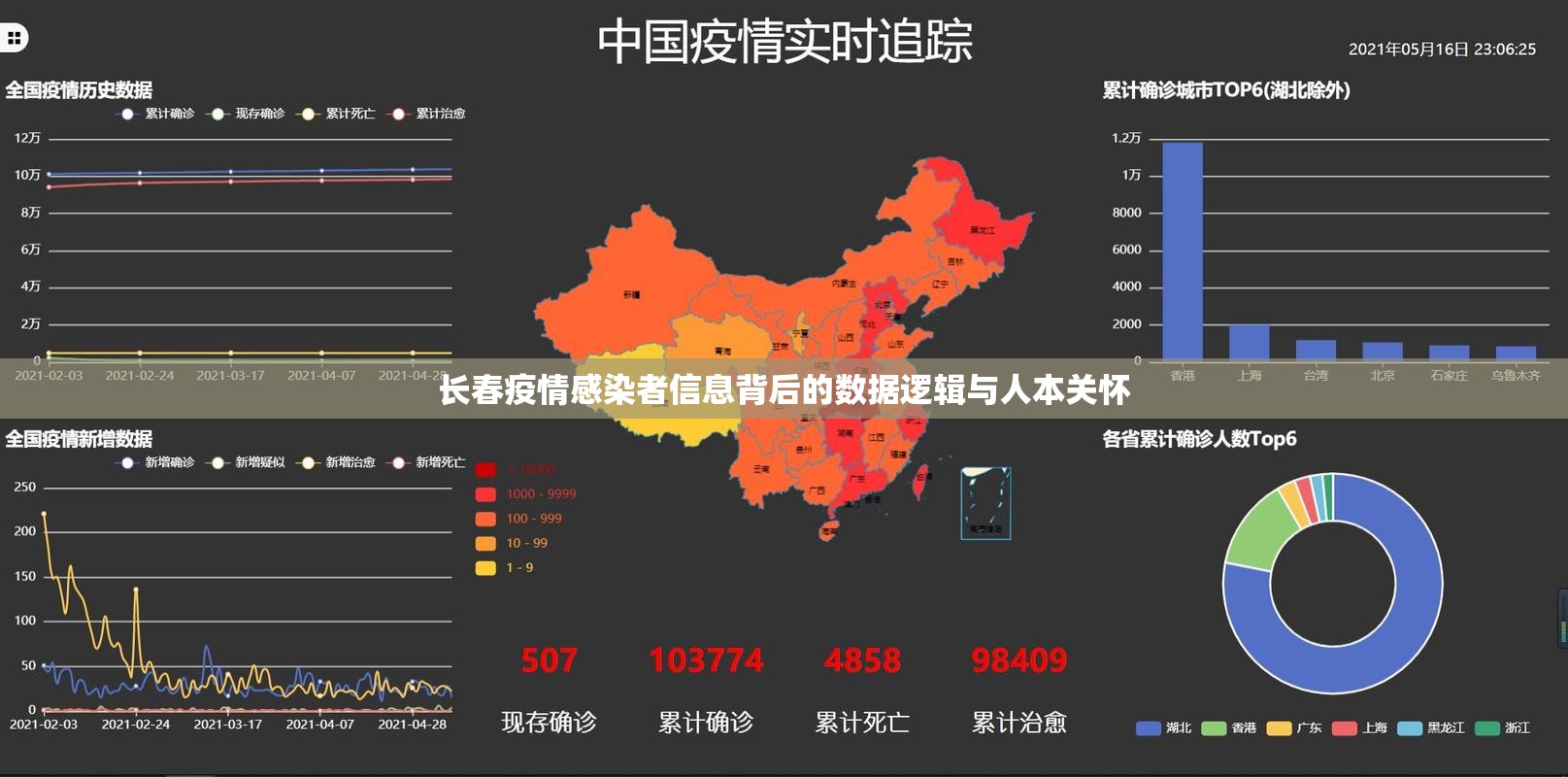

长春疫情感染者信息的收集,依托于多层级协同的监测网络,疾控部门通过核酸检测、流调溯源、医院上报等渠道整合数据,并借助“吉事办”等数字化平台实现实时更新,值得注意的是,长春在信息收集中强调“精准溯源”,例如通过时空轨迹交叉比对,快速锁定传播链关键节点,这种系统化操作不仅提升了效率,也为风险区域的划分提供了科学依据。

信息处理:隐私保护与公共安全的平衡

感染者信息的处理始终面临伦理挑战,长春的做法体现了“最小必要原则”:公开信息时隐去姓名、身份证号等敏感内容,仅保留行程轨迹、风险点位等必要要素,在某次疫情通报中,公告仅提示“某阳性感染者曾于X日前往Y超市”,而非披露具体身份,这种“去标识化”处理既满足了公众知情权,也避免了污名化与网络暴力。

信息公开:透明化与舆论引导

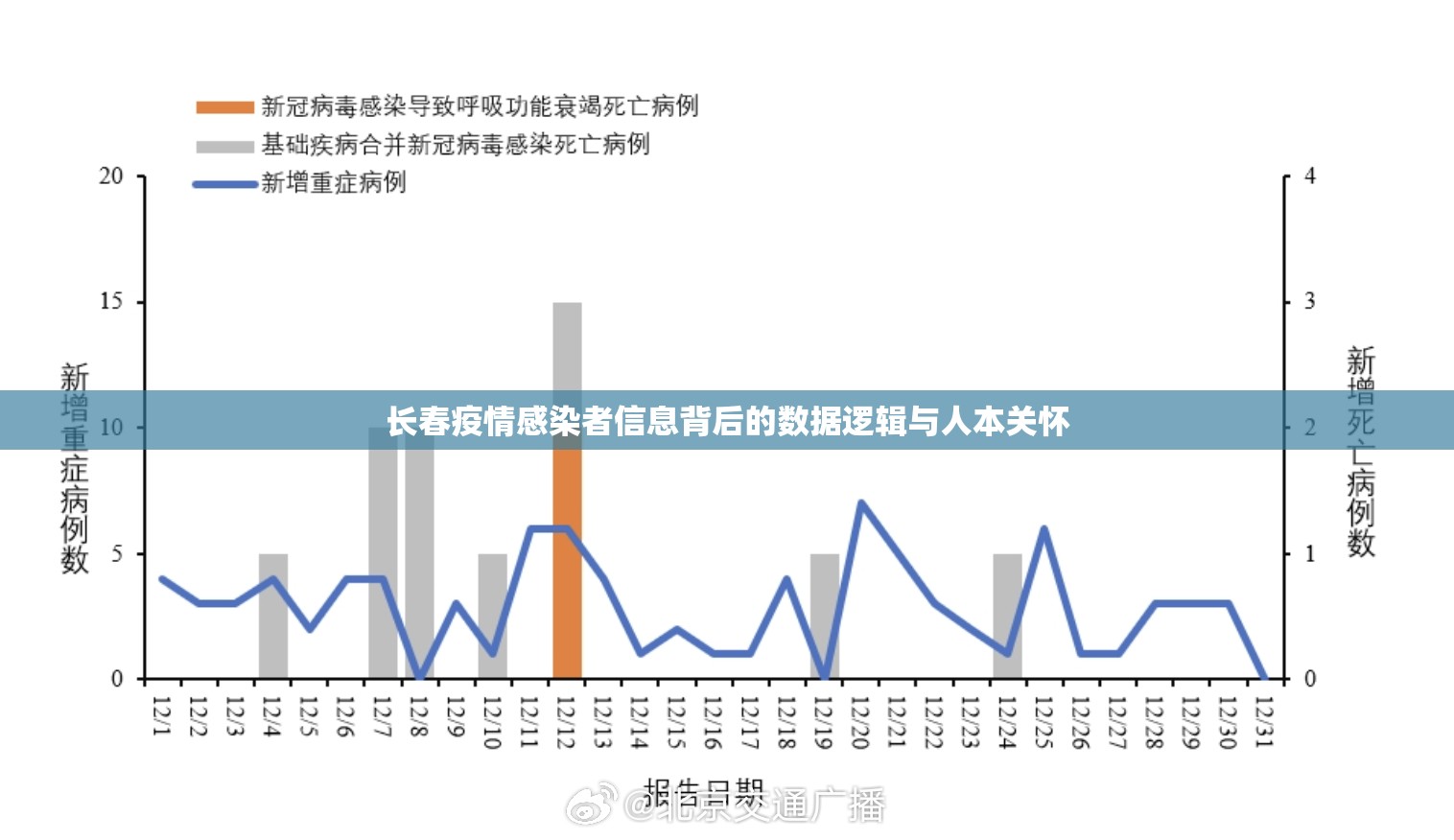

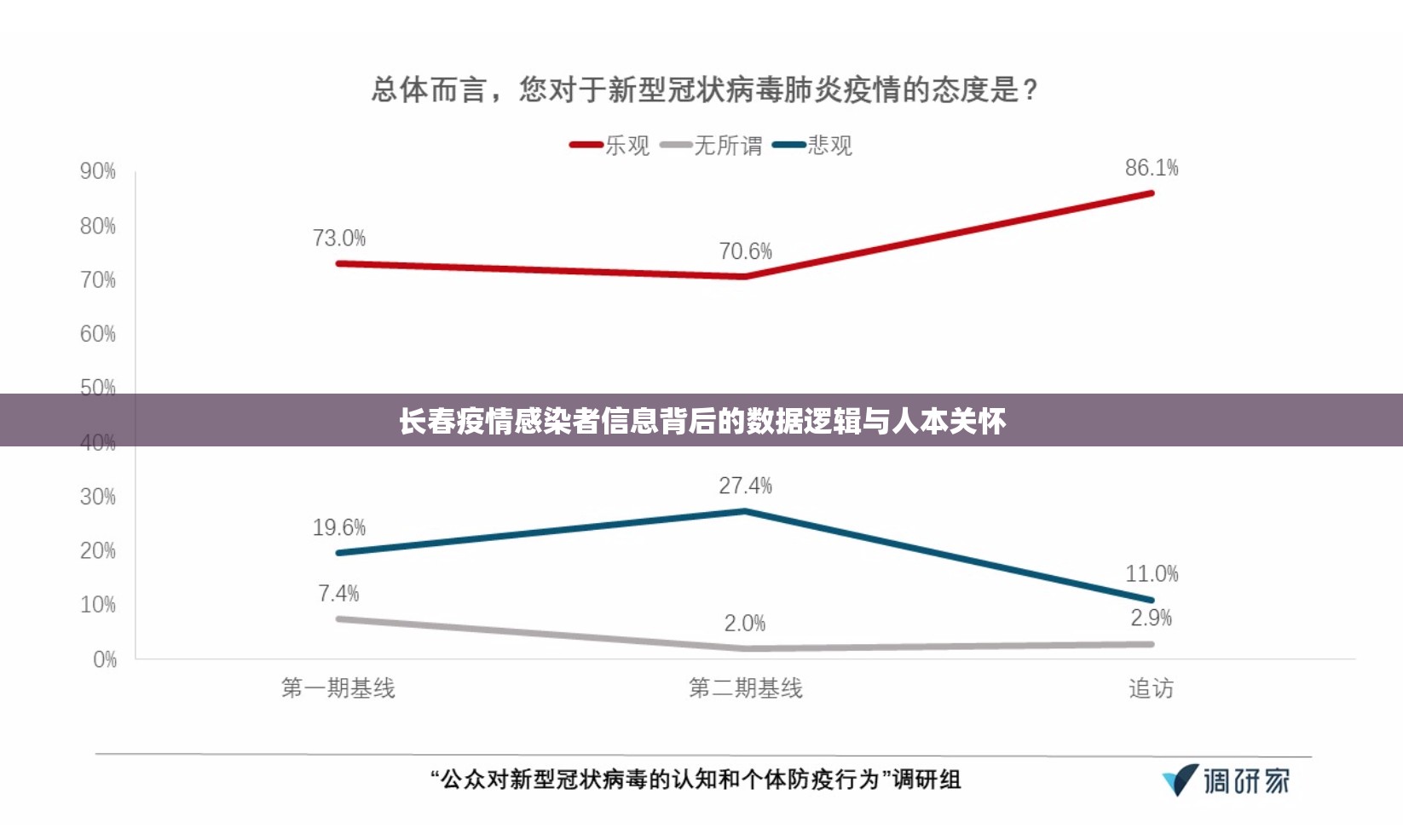

长春通过新闻发布会、政务公众号等渠道每日更新疫情数据,包括新增感染者数量、高风险区调整、流调进展等,值得注意的是,官方在通报中逐渐增加了“案例分析”模块,例如解释某聚集性疫情的传播路径,或说明疫苗接种对重症率的影响,这种“数据+叙事”的模式,增强了公众对防疫政策的理解与配合。

问题与挑战:信息滞后与谣言治理

尽管机制日趋完善,长春疫情信息管理仍面临现实挑战,在疫情暴发初期,部分市民反映流调信息更新滞后,导致防控措施未能及时覆盖风险点;谣言传播也曾引发短暂恐慌(如“某小区瞒报感染人数”等),对此,长春通过建立谣言溯源与快速辟谣机制(如联合网信部门封禁不实账号),强化了信息生态的治理。

从危机管理到长效治理

长春的实践为中国城市公共卫生信息管理提供了重要参考,可进一步探索以下方向:

- 数据融合创新:整合医疗、交通、社区等多源数据,构建更智能的疫情预测模型;

- 公众参与机制:鼓励市民通过小程序自主申报行程,形成“自上而下+自下而上”的双向信息流;

- 伦理法规完善:明确感染者信息的法律边界,避免“数字监控”的过度扩张。

信息背后是人的故事

长春疫情感染者信息不仅是冷冰冰的数据,更是无数个体与家庭的故事,在科学与人文的交汇点上,如何既高效防控疫情,又守护人的尊严与隐私,是城市治理者必须回答的命题,长春的探索表明,唯有以技术为盾、以人心为尺,才能在抗疫中实现真正的“人民至上”。

字数统计:998字

说明:本文从数据管理、隐私保护、公开机制等角度切入,结合长春具体实践,力求在分析中体现独特性与深度,避免泛泛而谈。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏