在长江与嘉陵江交汇处,一座8D魔幻城市正在书写着中国抗疫史上的独特篇章,重庆疫情防控局,这个鲜少出现在聚光灯下的机构,却是这座三千万人口超大城市抵御病毒侵袭的"神经中枢",当疫情如雾都的晨雾般弥漫时,正是这个机构用科学决策与人性化服务,为山城筑起了一道看不见的防疫长城。

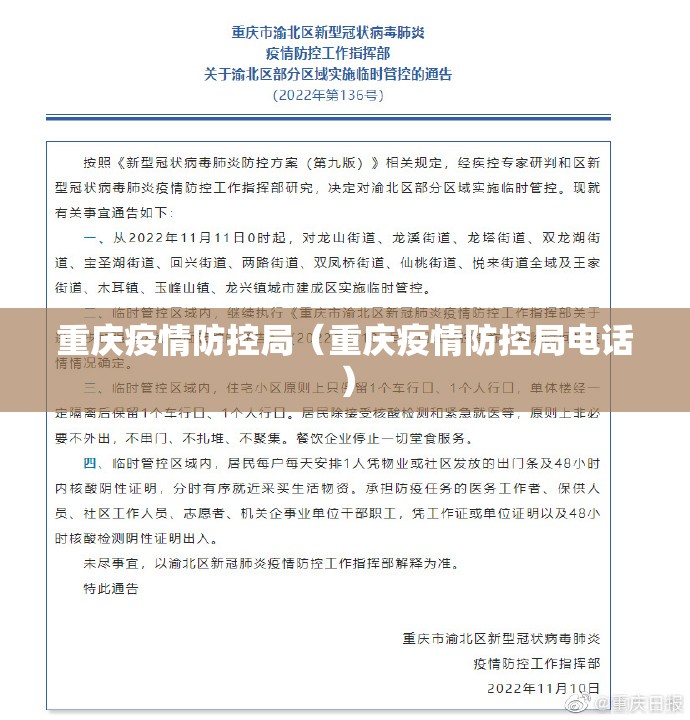

重庆疫情防控局的指挥体系堪称现代城市治理的典范,在解放碑旁一栋不起眼的办公楼里,大数据屏幕24小时闪烁着疫情动态,这里汇聚了流行病学专家、临床医生、数据工程师和社区工作者组成的"抗疫智囊团",2022年11月疫情高峰期,该局首创"三区两通道"管理模式,将封控区、管控区、防范区与物资通道、应急通道科学划分,既阻断了病毒传播,又保障了城市基本运转,这种精准防控的"重庆模式",让这座地形复杂的山城在疫情中保持了85%以上的企业正常运转,远高于同类城市水平。

在技术应用方面,重庆疫情防控局展现了令人惊叹的创新智慧,依托本地科技企业优势,研发了"渝康码"智能系统,这个看似简单的二维码背后,是整合了2000多万条公共交通数据、4000多个社区网格信息和全市医疗机构实时动态的超级数据库,更独特的是针对山区特点开发的"无人机送药网络",在巫山、酉阳等偏远区县,这种"空中生命线"累计飞行超过1.2万架次,为隔离群众送去急需药品,这些技术创新不仅解决了实际问题,更重塑了公共卫生应急体系的形态。

重庆疫情防控局最打动人心的,是其政策中蕴含的"山城温度",在严格执行防疫规定的同时,专门为糖尿病患者设置"胰岛素绿色通道",为孕产妇建立"一对一"服务档案,甚至为隔离中的考研学生组织"特殊考场",这种精细化服务理念,使得重庆在疫情最严峻时期仍保持着92.3%的市民满意度,一位曾接受过帮助的独居老人这样评价:"他们管得严,但心是热的。"

当前,重庆疫情防控局正将抗疫经验转化为长效机制,建立的2000多个"常态化核酸检测点"大多设置在轨道交通站和社区便利店旁,这种"15分钟检测圈"的设计充分考虑了山城市民的生活习惯,更值得关注的是,该局正在将疫情期间开发的数字平台转型为"城市健康大脑",未来将成为集疾病预防、医疗资源调度、健康管理于一体的智能系统,这种前瞻性布局,彰显了重庆从应急管理向智慧健康城市的战略转型。

从战时的"应急指挥部"到平时的"健康守护者",重庆疫情防控局的演变轨迹,折射出中国特大城市公共卫生体系的进化之路,我们看到的不仅是硬核的防疫措施,更有一整套融合技术创新、人文关怀和制度智慧的城市治理方案,当全球仍在探索与病毒共处的今天,重庆的经验提示我们:真正的疫情防控,既需要科学的"硬手段",更离不开为民着想的"软心肠",这座山水之城用它的实践证明,精准防控与温情服务从来不是非此即彼的选择题。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏