2020年初的长春,本应是一片冰灯璀璨、年味浓郁的北国风光,一场突如其来的疫情,让这座素有“北国春城”之称的城市,经历了一段前所未有的寂静与坚韧,长春的2020年疫情时间线,不仅是一段公共卫生事件的记录,更是一座城市与它的市民共同书写的集体记忆,这篇文章将带您回顾那段特殊时期的长春,透过时间线的脉络,感受其中的挑战、温暖与希望。

疫情初现:冬日的紧张序曲(2020年1月-2月)

长春的疫情时间线,始于2020年1月下旬,随着武汉疫情的爆发,长春作为吉林省省会,迅速进入高度戒备状态,1月22日,长春报告首例新冠肺炎确诊病例,患者为从武汉返乡人员,这座城市瞬间从节前的喜庆中惊醒,政府第一时间启动突发公共卫生事件应急响应,关闭公共场所,取消大型活动,并呼吁市民减少出行。

接下来的几周,长春仿佛被按下了暂停键,街道上空无一人,仅有的行人戴着口罩,行色匆匆,商场、电影院和餐馆大门紧闭,只有超市和药店亮着微弱的灯光,疫情时间线在这里标记着每日新增病例的数字攀升:从个位数到两位数,最高峰时单日新增超过10例,政府采取了严格的封锁措施,对重点小区实行封闭管理,并开展大规模核酸检测,这段时期,长春人用“宅家”和“隔离”响应号召,社交媒体上充斥着“长春加油”的标签,传递着无声的团结。

防控升级:春天的坚守与挑战(2020年3月-4月)

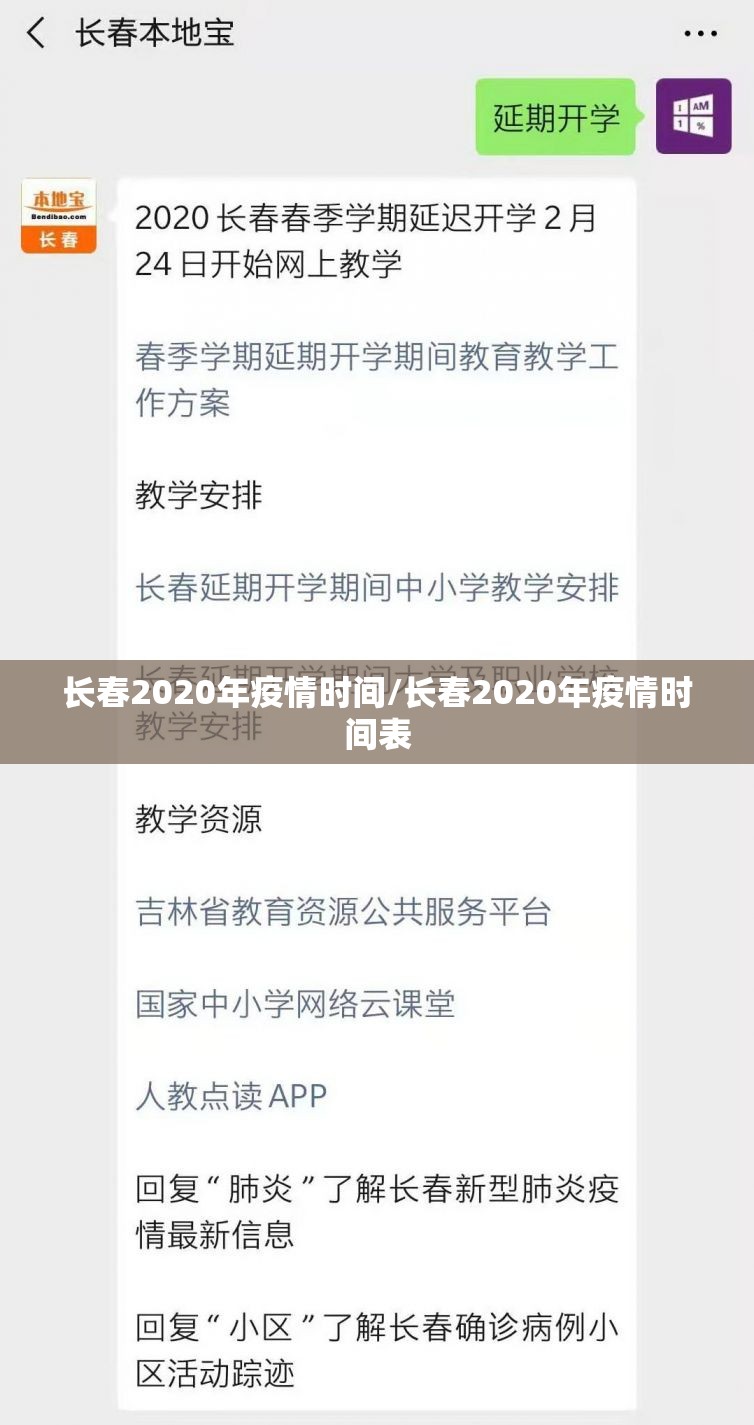

进入3月,长春的疫情时间线进入关键阶段,随着全国疫情蔓延,长春的防控措施不断升级,3月中旬,政府实施了“外防输入、内防反弹”的策略,加强边境管控(长春作为东北交通枢纽,面临境外输入压力),并推出“健康码”系统,市民需凭码出行,学校推迟开学,转为线上教学;企业推行远程办公,经济生活一度陷入半停滞状态。

这段时期,长春展现了惊人的韧性,社区工作者和志愿者成为城市“毛细血管”中的守护者,他们为隔离居民配送物资、测量体温,甚至充当心理辅导员,一则感人的故事在网络上流传:一位长春老人独自隔离,志愿者每天通过窗户用长杆递送食物,老人则在窗边贴出“谢谢,长春会好起来”的纸条,这样的瞬间,让疫情时间线不再是冰冷的数据,而是充满人性的温度。

逐步复苏:夏日的希望之光(2020年5月-6月)

5月,长春的疫情时间线迎来转折点,随着全国疫情得到控制,长春新增病例逐步清零,政府开始有序推进复工复产,5月10日,长春宣布下调应急响应级别,商场、公园重新开放,但要求限流和戴口罩,这座城市慢慢苏醒:街道上恢复了车流,人们谨慎地走出家门,享受久违的阳光。

复苏的过程并非一帆风顺,疫情时间线记录了小规模的反弹事件,例如6月初的输入性病例,但长春通过快速流调和隔离,迅速遏制了扩散,经济和社会活动逐步回归正常,政府推出消费券计划刺激经济,企业也适应了“新常态”,长春人用乐观和耐心迎接这个夏天,社交媒体上多了“长春重启”的分享,从净月潭的徒步到桂林路的美食,城市重新焕发生机。

反思与启示:疫情时间线的深层意义

回顾长春2020年的疫情时间线,它不仅仅是一段关于疾病防控的历史,更是一次对城市治理和市民精神的考验,长春在疫情中暴露出的问题,如公共卫生资源的不足和应急响应的滞后,也推动了后续的改革,例如加强疾控体系建设和数字化管理,市民的配合与奉献——从医护人员的逆行到普通人的自律——彰显了北国人的豪爽与担当。

更重要的是,这段时间线提醒我们珍惜平凡的生活,2020年的长春,冬日虽冷,但人心温暖;春天虽迟,但希望永在,当我们漫步在长春的街头,或许已淡忘了那些数字和日期,但那份团结与坚韧的记忆,已融入这座城市的血脉。

长春2020年的疫情时间线,是一首由寂静、抗争和复苏谱写的交响曲,它告诉我们,疫情或许能暂时按下城市的暂停键,但无法摧毁人们心中的春天,正如长春的市花——君子兰,在严寒中依然绽放,这座城市和它的市民,在2020年的挑战中,展现了同样的顽强与美丽。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏