8月15日,银川市报告新增本土新冠肺炎确诊病例2例,无症状感染者1例,数字虽小,却像一颗石子投入平静的湖面,涟漪迅速扩散至城市的每个角落,这座素有“塞上江南”美誉的城市,再次以冷静与有序的姿态,应对疫情的新变化,昨日的疫情,不仅是数据的更新,更是一面镜子,映照出公共卫生体系的响应速度、市民的集体意识,以及常态化防控中的挑战与希望。

疫情速览:精准防控下的“闪电战”

据银川市卫生健康委员会通报,新增病例均与外地输入关联,已在集中隔离点发现,未造成社会面传播,溯源显示,病毒为奥密克戎BA.5.2变异株,与近期邻省疫情高度同源,昨日7时起,银川对重点区域开展全员核酸检测,共采样120万人次,结果均为阴性,临时管控3个居民小区,启动流调专班追踪密接者200余人,这种“精准围剿”模式,避免了全域静默的代价,彰显了防控策略的成熟。

暗流涌动:变异株的挑战与隐忧

BA.5.2变异株的潜伏期短、传播力强,是此次疫情的潜在风险,银川作为西北重要交通枢纽,暑期流动人口增多,防控压力倍增,昨日病例的发现,得益于常态化核酸筛查的“哨点”作用,但也暴露了输入性风险的持续性,一位疾控专家坦言:“病毒在不断变异,防控必须跑在传播前面。”这提醒我们,疫情从未真正远离,任何松懈都可能点燃新的火苗。

城市韧性:从政府到市民的协同响应

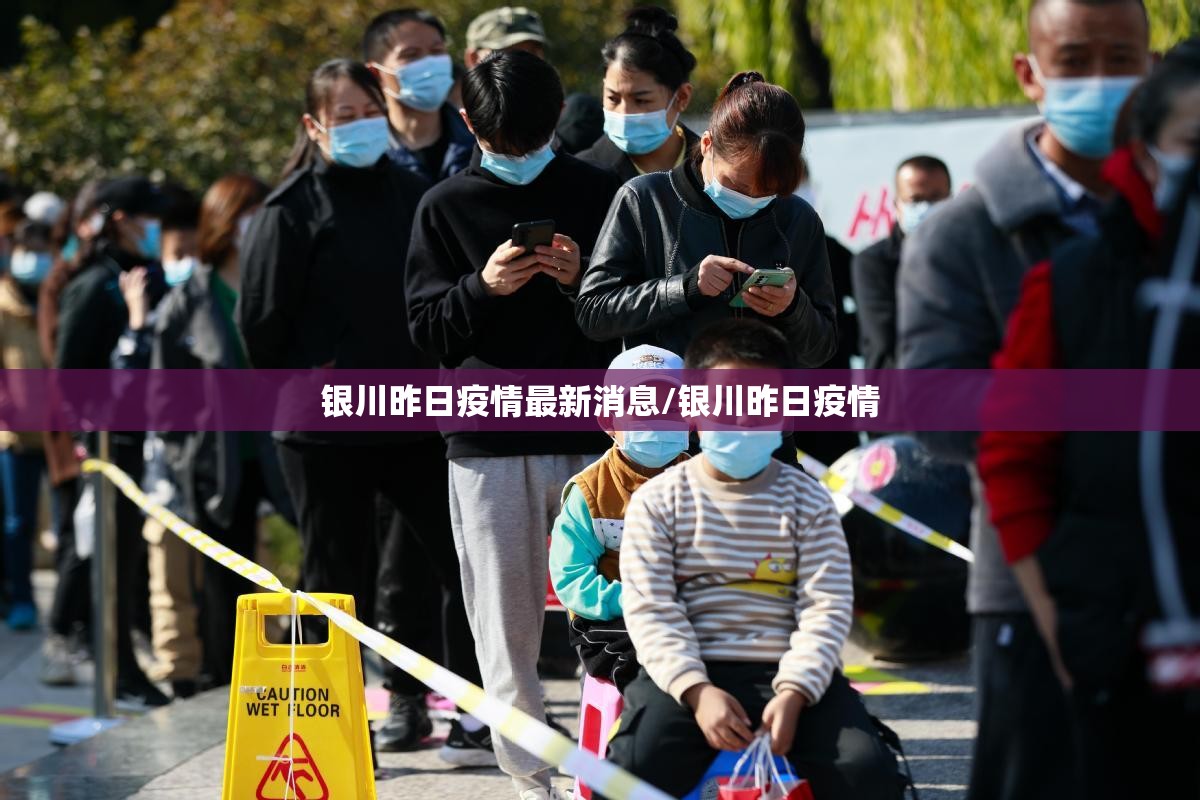

疫情下的银川,展现出了惊人的韧性,昨日凌晨,防疫指令一经发布,社区工作者、医务人员和志愿者迅速到位,在金凤区某检测点,居民在30℃高温下有序排队,无人抱怨;外卖小哥为隔离家庭免费配送物资;企业开通线上服务保障民生,这种高效协同,源于过去两年积累的应急经验,也源于市民对规则的敬畏与对城市的守护,一位市民在社交媒体上写道:“银川的平静,是无数人默默付出的结果。”

经济与人文:疫情下的双面叙事

疫情总伴随着经济阵痛,昨日,银川部分景区暂停开放,餐饮业堂食流量下降30%,但与此同时,“云端经济”再次激活:本地电商平台订单量增长50%,民宿业主转向直播带货宁夏特产,这种适应性创新,体现了城市的活力,更值得关注的是人文关怀——社区为独居老人提供上门检测,学校为隔离学生开设网课心理辅导,疫情在制造距离的同时,也拉近了人心的距离。

反思与前瞻:如何与病毒长期共存?

银川昨日疫情,是中国疫情防控的一个缩影,它再次证明:清零不是零风险,而是快速响应与最小化影响的平衡,我们需要更智慧的防控——比如推进老年人疫苗接种(银川目前老年人群接种率达92%)、完善分级诊疗体系、建立疫情预警大数据平台,世界卫生组织近日称“新冠终点线在望”,但在这之前,每一座城市的每一次应对,都是通往常态化的必经之路。

昨日已逝,今日正启,银川的疫情数据或许很快被新的消息覆盖,但它留下的启示深远:人类与病毒的博弈,不仅是科学战,更是心理战与社会战,唯有保持警惕而不恐慌,从容而不懈怠,才能在波澜中守护好每一个平凡的日子。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏