2022年的重庆,两度按下暂停键,四月的春寒与十一月的冬雾中,这座以火爆江湖气闻名的城市,在静默中书写了一部关于坚韧、矛盾与重生的双城记,这不是简单的防疫报告,而是一场关于现代都市生命力的深度实验——当奔腾的江流被迫凝滞,真正的暗涌才开始浮现。

第一次封城:一场猝不及防的“压力测试”

2022年3月,奥密克戎的突袭让重庆遭遇了三年来最严峻的防控挑战,与武汉、上海的系统性封控不同,重庆的首次封城带着鲜明的“山城特色”:没有全线停滞,而是以网格化管控精准切割高风险区,菜园坝火车站周边一夜之间拉起警戒线,但三公里外的南滨路咖啡馆仍亮着暖光,这种“半城烟火半城封锁”的状态,暴露了山地城市管理的天然悖论——地理空间的割裂既阻碍了病毒传播,也加大了物资调配的难度。

社交媒体上,重庆人用“爬楼送菜”的短视频解构着沉重:志愿者背着物资攀登30层楼梯的背影,与穿梭于楼宇间的轻轨形成超现实对照,封控区居民在阳台合奏《保卫黄河》的夜晚,朝天门码头却依然有货轮鸣笛驶过,这种荒诞与温情的交织,构成了中国式封控的独特注脚——秩序与混乱的拉锯中,民间自组织能力成为最坚韧的缓冲层。

第二次封城:寒冬里的生态链断裂

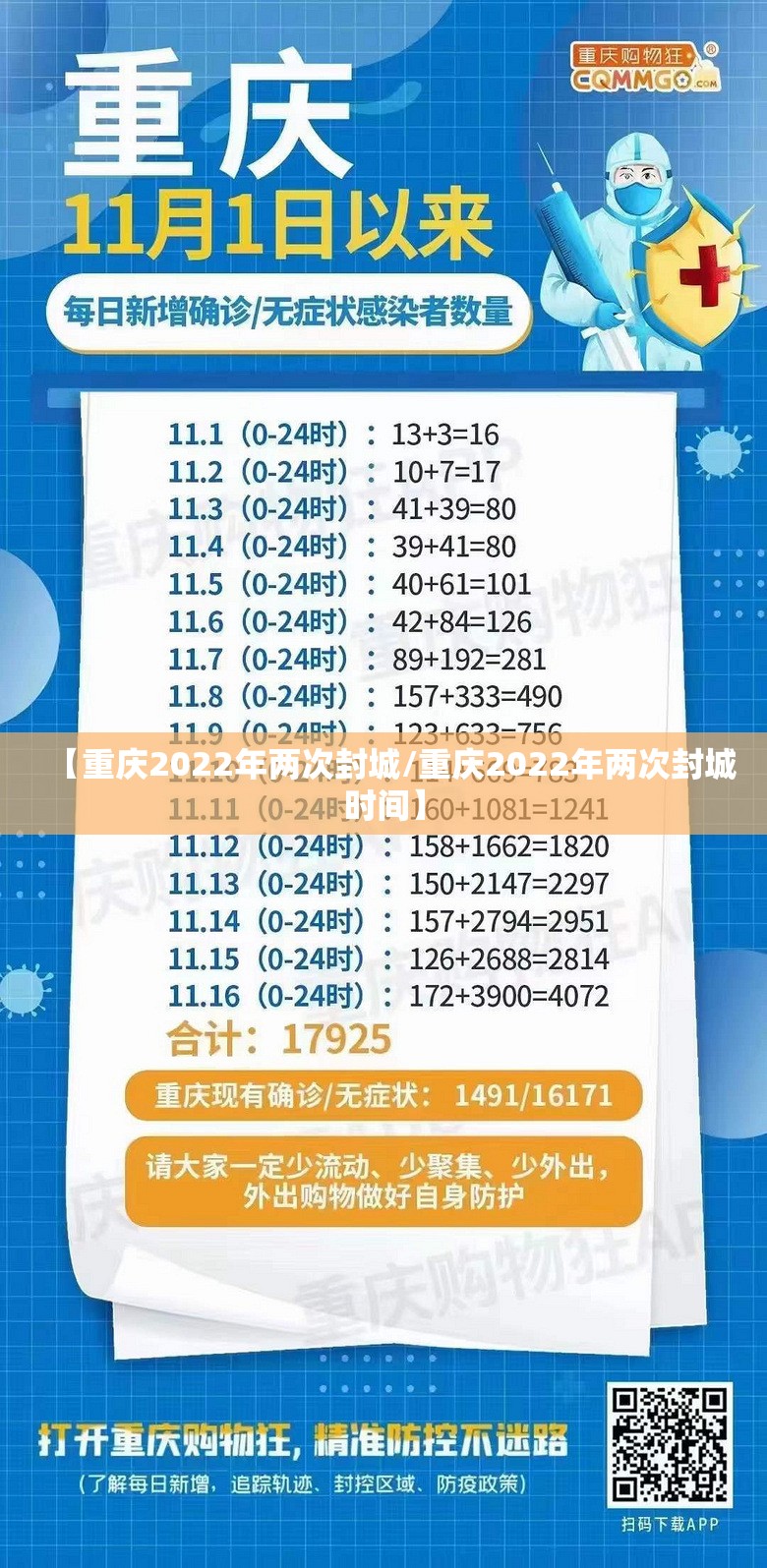

如果说春季封控是局部战役,11月的全域静默则更像一场全面冬眠,火锅店蒸腾的热气首次从街头消失,千厮门大桥空前寂静,连向来24小时轰鸣的挖掘机都陷入沉睡,这次封城的不同在于,它叠加了经济下行与精神倦怠的双重压力,某中小企业主在抖音直播关闭工厂的过程,获赞超百万;观音桥商圈空荡的奢侈品店前,外卖员蜷在电动车上抢单——这些镜像共同拼贴出封控经济学的现实样本。

更深层的断裂发生在认知层面,当某小区居民用LED灯牌在楼体拼出“重庆加油”时,相邻楼栋却挂出“要吃饭要自由”的条幅,这种撕裂并非对立,而是同一枚硬币的两面:对安全的渴望与生存的焦虑,同样真实且紧迫,重庆的二次封城恰似显微镜,照见了后疫情时代最核心的命题:如何平衡生命权与发展权的天平?

两场封城的比较哲学:江湖城市的韧性密码

比较两次封城,会发现某种螺旋上升的辩证逻辑,四月封控时,政府配送蔬菜包主打“量大管饱”;到了十一月,物资包里竟出现了辣椒酱和火锅底料——这种看似微妙的变化,实则是治理智慧的人文进化,更值得玩味的是民间应对策略的升级:第一次封城时邻居间以物易物,第二次已演变为全域团购数字化管理,重庆人用“赛博码头”的模式重构了江湖秩序。

这座城市的表现颠覆了传统认知,没有沿海地区的精密商业网络,却凭借市井智慧构建出毛细血管级的生存系统;缺乏平原城市的交通便利,反而因地形阻隔形成了天然防疫单元,就像嘉陵江与长江在朝天门交汇却不相融,重庆的两次封城也保持着矛盾的统一性:既暴露了系统脆弱性,又验证了在地韧性。

封城叙事之外的未来之问

当2022年终的钟声敲响,重庆解除封控的那一刻,解放碑钟塔下的人群没有欢呼,只是沉默地仰望天空,这种克制或许正是经历创伤后的成熟:人们意识到,真正的挑战从来不是封城本身,而是如何与不确定性共存。

重庆的两次封城犹如双面刺绣,一面绣着举国体制的动员力量,另一面绣着个体命运的挣扎与突破,它提醒着我们:任何宏大叙事都无法覆盖生活的全部真相,当洪崖洞的灯光再次点亮时,映照的不仅是山城的重生,更是一个民族在极端压力测试下的精神年鉴——那些在静默中奔流的渴望,终将在时代的长河里激起永不消退的涟漪。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏