2020年初,新冠肺炎疫情席卷全球,当“封城”成为武汉、米兰等国内外城市的共同记忆时,山城重庆却以一种独特的方式应对危机——这座长江上游的超大城市从未实施过严格的“全域封城”,但其防控措施之精密、之严峻,堪称一场“软性封城”的典范,重庆的2020年,是一部在封锁与开放之间寻找平衡的突围史诗。

武汉封城与重庆的“临界点”压力

2020年1月23日,武汉宣布封城,全国进入紧急状态,作为长江经济带的重要枢纽,重庆与武汉人员往来密集,且是劳务输出大省湖北的毗邻直辖市,疫情防控压力巨大,据统计,2020年春节前从湖北流入重庆的人口超18万人次,确诊病例数一度位居全国前列,但重庆并未选择“一刀切”的全域封锁,而是采取了分区分级精准防控策略:

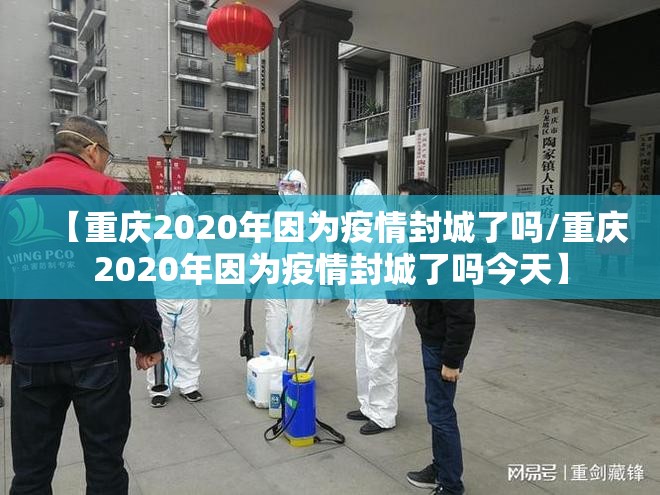

- 重点区域硬核管控:对万州、渝北等疫情较重小区实行14天封闭管理,人员禁止出入;

- 交通枢纽精准限流:暂停主城公交跨区运营,轨道站点测温全覆盖,省际班车停运;

- “非封城胜似封城”:商场限流、餐饮禁堂食、企业延迟复工,市民需凭通行证出入社区。

这种“点状封锁+全域严控”的模式,既避免了经济停摆,又遏制了疫情扩散。

为什么重庆没有“官宣封城”?

- 经济战略地位使然:重庆是西部陆海新通道节点、成渝双城经济圈核心,全域封锁将冲击全球供应链(如笔记本电脑产业占全球1/3产能);

- 地理特殊性制约:8.24万平方公里的辖区涵盖山区、农村,全面封控难度极大;

- 政治决策智慧:时任市长唐良智强调“科学防控、精准施策”,借鉴2003年重庆抗击SARS的经验,避免过度反应引发次生危机。

即便如此,重庆的防控力度曾被外媒称为“隐形封城”(《金融时报》2020年2月报道),有市民调侃:“武汉是按下暂停键,重庆是开了0.5倍速。”

疫情下的重庆韧性:数据与人性交织的战场

- 医疗资源极限承压:重医附一院、三峡中心医院等定点医院床位一度告急,但通过快速改建应急医院(如永川区临时医疗中心),实现了“床等人”;

- “健康码”先行者:早在2020年2月,重庆便推出“渝康码”,成为全国首批健康码试点城市;

- 市井烟火气的顽强存续:火锅店转向外卖“无接触配送”,观音桥商圈直播卖货突围,2020年重庆GDP仍增长3.9%,高于全国平均水平。

一名曾参与防控的社区干部回忆:“我们没封城,但每个小区都有‘守夜人’,重庆人脾气倔,但讲大局。”

对比反思:重庆模式的启示

与武汉、纽约等城市的全面封城相比,重庆的“精准防控”更凸显现代城市治理的进化方向:

- 避免社会功能瘫痪:保障了中欧班列、长江航运等国际物流通道不间断运行;

- 数字治理赋能:利用大数据追踪密切接触者,隔离精度达楼栋单元级别;

- 公众心理缓冲带:部分自由活动的空间减少了“封城抑郁”发生率。

这种模式也对基层执行力提出极高要求——2020年2月,重庆曾因个别社区排查疏漏导致聚集性疫情,暴露出资源分配不均的短板。

没有封城,却每一寸土地都在战斗

2020年的重庆,用一座城的坚守证明了:应对危机并非只有“封与不封”的二元选择,其背后是治理智慧的升级——既要生命至上,也要守护生活,当全球仍在争论封锁的代价时,山城的答卷早已写在朝天门的江风中:最高级别的防控,未必需要最极端的命令,这片土地上的每一次测温、每一张通行证,都是疫情时代中国城市韧性的微观注脚。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏