“重庆封城了吗”成为网络热搜关键词,引发广泛关注,重庆并未实施传统意义上的“全域封城”,而是采取分级分类精准防控策略,通过部分区域临时管控、风险区划分和流动性限制等措施应对疫情,这一动态调整模式,既反映了当前中国防疫政策的转型,也凸显了超大城市治理的复杂性与创新性。

精准防控:重庆的“静默”与“流动”平衡术

截至2023年5月,重庆中心城区及部分区县曾因疫情波动启动临时管控,但始终未宣布全域封控,九龙坡区、沙坪坝区等高风险区域曾实施“人不出区、错峰取物”的管理,而低风险区仍保持正常生产生活秩序,这种“精准到楼栋”的防控模式,依托大数据追踪和网格化管理,最大限度减少对经济社会的影响。

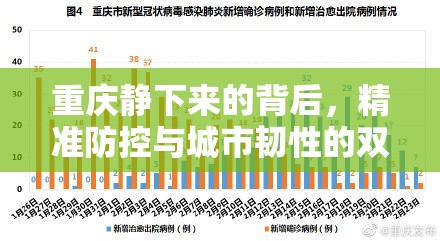

与2022年上海、武汉等地的全域静态管理不同,重庆的防控更强调“以空间换时间”:通过快速核酸筛查、重点区域封控、暂停堂食和娱乐场所等措施切断传播链,同时保障物流畅通和重点企业运转,官方数据显示,重庆在疫情高峰期间日均核酸检测量超千万人次,但封控范围仅占全市面积不足5%。

为何“封城”传闻屡次发酵?

“重庆封城”的谣言反复出现,背后有多重原因:

- 信息不对称性:局部管控措施被部分民众误解为全域封控,加之社交媒体碎片化传播放大焦虑;

- 防控动态性:政策随疫情变化频繁调整,例如江北区曾突然加强管控导致市民抢购物资,进一步加剧恐慌;

- 历史经验投射:其他城市的封城记忆使公众对防控升级高度敏感。

但重庆政府的响应机制值得关注,每次谣言兴起后,官方均通过“重庆发布”等平台快速辟谣,并公布高风险区地图和管控细则,这种透明化操作一定程度上缓解了社会紧张。

经济与民生的“精准承压”

重庆作为人口超3200万的超大城市,防控措施牵动着产业链和民生神经。

- 经济层面:汽车、电子等支柱产业通过“白名单制度”和闭环生产维持运转,但中小企业仍受冲击,2022年11月疫情中,重庆GDP增速同比回落1.5个百分点,但较全域封控城市损失相对较小。

- 民生层面:“最后100米”配送体系成为关键,重庆整合电商平台、社区网格员和志愿者建立保供网络,但偏远山区物资配送仍存在延迟问题。

值得注意的是,重庆探索的“防控保险”机制——对因管控停业的小微企业发放补贴,成为全国首创的风险缓冲尝试。

从重庆看中国防疫政策的转型

重庆的实践折射出中国防疫策略的渐进式调整:

- 从“全封”到“精控”:二十条优化措施后,更强调高风险区精准划定和快速解封(通常5-7天无新增即降级);

- 科技赋能:健康码升级为“疫哨”系统,通过智能门磁、电子围栏等技术减少人力投入;

- 心理干预制度化:重庆成立全国首个“防控心理援助专班”,应对长期防控带来的公众心理疲劳。

然而挑战依然存在:奥密克戎变异株的高传染性使精准防控承压,如何平衡防控成本与社会效益仍是待解难题。

韧性城市的长远课题

重庆的防控经验表明,超大城市需要建立“平战结合”的治理体系:

- 基础设施韧性:例如规划核酸采样点与便利店结合的“15分钟服务圈”;

- 数据治理升级:打通卫健、交通、社区数据壁垒,实现风险预测前置化;

- 社会参与机制:将志愿者组织纳入应急体系,避免过度依赖行政力量。

世界卫生组织2023年5月宣布新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件,但中国城市仍需探索长效防控机制,重庆的“非封城式防控”或许将成为未来大城市应对公共卫生危机的常态路径。

:

重庆没有封城,但正在一场精准防控的宏大试验中寻找答案,这座山水之城的每一次“静默”与“重启”,既是科学防疫的实践,也是对人类城市治理智慧的深度拷问,在疫情的长阴影下,没有完美的解决方案,只有不断进化的生存哲学。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏