郑州防疫App的界面上,每日新增确诊数字如心跳般规律地跃动,27、14、9——这些被简化为黑色宋体的数字,在普通人眼中不过是疫情通报里转瞬即逝的符号,然而每个数字背后,都折叠着被精密算法压缩的人生:那位凌晨四点排队做核酸的快递员,他的电动车在寒风中结了一层薄霜;那位在隔离病房透过手机屏幕看女儿学走路的年轻母亲,她的眼泪在防护服里蒸发成水汽;那些在封控小区阳台上相互鼓励的陌生人,他们的呼喊声被纳入了分贝统计,却测不出其中希望的温度。

郑州的疫情防控是一座庞大的数字工程,日均千万次的扫码记录、亿级流调数据实时分析、覆盖全域的核酸网络——这套系统如同精密运转的数学宇宙,每个市民都被转化为可计算、可预测、可控制的变量,但冷冰冰的统计报表不会记录:当某位菜贩因为封控损失了全部存货时,他如何在手机计算器上反复核对着无法弥补的数字;当某个考研学生因隔离错过考场时,他撕碎的日历上画了整整300个复习标记,这些人类情感的非结构化数据,永远无法被录入防疫数据库,却在城市脉络中暗涌奔流。

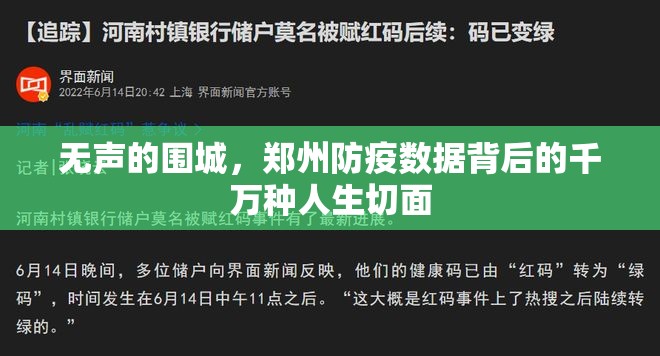

在数据仪表盘的光鲜背后,存在着难以量化的“算法阴影区”,72岁卖烤红薯的李大爷因为不会操作健康码,整整37天无法进入正规市场;听障外卖员小张因为读不懂瞬息万变的防控政策,一个月被扣罚了2200元;这些被数字化鸿沟割伤的人群,他们的困境永远不会出现在疫情防控的总结报告里,更值得注意的是,当我们的生活被简化为“绿码”“48小时”“密接判定”等数据标签时,某种存在性焦虑正在蔓延——我们是否正在成为自己健康数据的囚徒?

然而人类终将在数字围城中凿光而生,金水区某个封控小区居民自发编纂的《阳台诗歌集》,记录了237个窗台后的生活片段;二七区志愿者创建的《特殊需求登记表》,用最原始的纸笔收集了586条无法被算法捕捉的求助信息,这些草根智慧构建的“人文数据库”,恰是对冰冷防疫系统的温暖补完,正如某位社区书记在工作笔记里写下的:“我们要统计的是数据,但要守护的是数据背后每一个有温度的人。”

当未来史学家翻阅郑州抗疫史料时,他们看到的或许是宏观政策与统计曲线,但真正支撑这座城市穿越寒冬的,是数据无法计量的事物:是核酸检测点时陌生人分享的暖宝宝温度,是志愿者为独居老人手绘的纸质健康码,是无数个阳台突然响起的《我和我的祖国》合唱,这些无法被量化的微光,恰如暗夜中的星河,在数据的缝隙间静静流淌——人类永远需要统计数字来认识世界,但更需要跨越数字去拥抱彼此。

在健康码终将成为历史注脚的某天,我们或会发现:最能定义这场抗疫的,从来不是那些精确到小数点后两位的统计报表,而是深藏在每个亲历者记忆深处,那些无法被数据化的人间烟火。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏