时间褶皱之一:防疫体系的闪电构建(2020)

当武汉封城的消息传来,郑州在48小时内完成了“硬核防疫”的原始积累:农村用挖掘机封路,小区用铁皮分割空间,健康码系统以“七步成诗”的速度上线,值得注意的是,郑州在2020年2月10日即推出“扫码乘车”,比全国多数城市早半个月——这种高效背后,是作为交通枢纽的先天焦虑,京广铁路与陇海线在此交汇,意味着防疫漏洞可能随铁轨蔓延全国。

富士康工厂成为微妙的存在,这个雇佣30万人的“城中城”,在2020年3月就通过闭环生产维持iPhone组装线运转,经济齿轮与防疫天平开始第一次博弈:工人们穿着防护服在流水线作业,宿舍楼被改造成网格化隔离单元,全球化产业链的压力具体化为车间每日的体温报表。

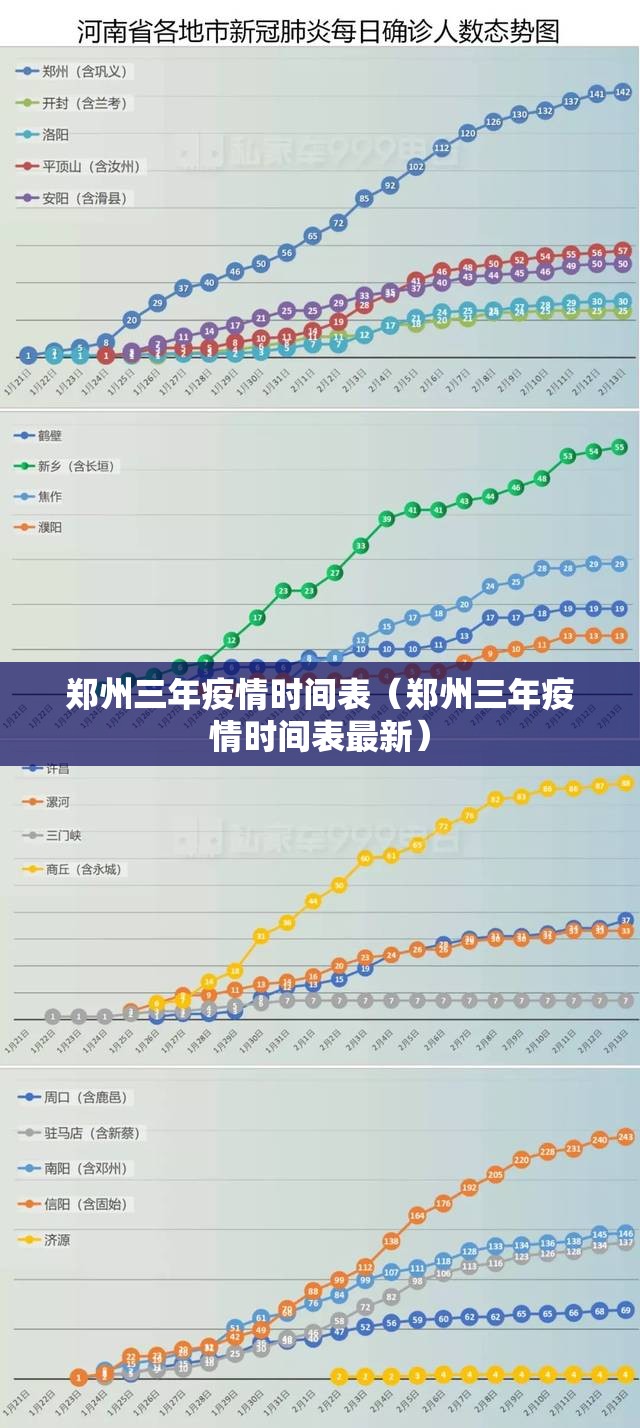

时间褶皱之二:洪水与疫情的重叠叙事(2021)

2021年7月20日,暴雨冲毁了防疫建立的时间秩序,当人们还在讨论“一米线”安全距离时,洪水迫使幸存者紧紧相拥自救,郑大一附院停电时,医生打着手机电筒继续核酸检测,应急发电机旁同时堆着沙袋和防护服箱——这种超现实场景揭示着双重灾难的荒诞。

解封后的消费狂欢仅持续了37天,8月1日,市六院院感暴发导致封控升级,有市民苦笑:“刚用完救灾物资,又领保供蔬菜包”,城市记忆出现诡异重叠:志愿者划着皮划艇运送核酸试剂盒,救援铲车同时转运受困群众和医疗垃圾,灾难应对机制在撕裂中被迫融合。

时间褶皱之三:富士康的出走与回归(2022)

2022年10月,富士康员工徒步返乡的视频点燃全网,这个微观事件暴露了精准防疫的脆弱性:当食堂停止供餐、物资配送断裂,数字防控系统在人性需求前瞬间失效,值得注意的是,郑州政府11月1日即推出“复工复产白名单”,并包机组织新员工返厂——从危机爆发到补救仅用两周,展现出惊人的政策弹性。

更具象征意义的是12月5日的转变:郑州宣布公共场所不再查验核酸,比“新十条”早发布三天,这座曾被贴上“硬核”标签的城市,突然成为放开试探者,出租车司机王师傅在电台节目中说:“昨天还在拦车查码,今天直接拉乘客去发烧门诊,魔幻得像拧瓶盖。”

时间褶皱的永久印记

当2023年春天紫荆山公园的玉兰花如期盛开时,城市已悄然改变,郑东新区的无人机配送航线成为永久基础设施,棉纺路老社区保留了自发组织的团购群,甚至出现了“核酸亭改造计划”——有的变成环卫工驿站,有的挂着“旧码换咖啡”的创意招牌。

但最深层的改变在数据维度:郑州政务云在三年间处理了217亿次健康码查询,每秒峰值请求量超过春运12306系统,这些二进制代码构建了新型城市治理模型,实时响应与滞后人性化的矛盾被写进算法迭代日志。

三年疫情在郑州身上刻下矛盾的年轮:它既是“硬核防疫”的代名词,又是最早探索放开的实验场;既承受过洪水疫情叠加的至暗时刻,又爆发出富士康事件后48小时组织万人进厂的郑州速度,这些时间褶皱不会随着健康码下线而消失,它们已沉淀为城市基因里的应急染色体——当下次危机来临,郑州人或许会下意识查看物资储备清单,然后继续走向清晨冒着热气的胡辣汤摊。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏