“数智防线”下的杭州战疫实录:从西湖静默到全城脉动,一座城的精准防控辩证法

【引言:西湖边的特殊“静”与“动”】

2022年末的杭州,西湖水依旧波光潋滟,但断桥上少了往来的游客,街道上多了身穿防护服的“大白”,这座以“数字经济第一城”闻名的城市,正以独特的“静默”与“脉动”应对疫情挑战——静的是物理流动,动的是数据流、物资流和人文暖流,杭州的疫情播报,不仅是病例数字的更新,更是一场关于技术赋能、治理精度与人性温度的综合答卷。

【一、疫情态势:数据背后的“精准画像”】

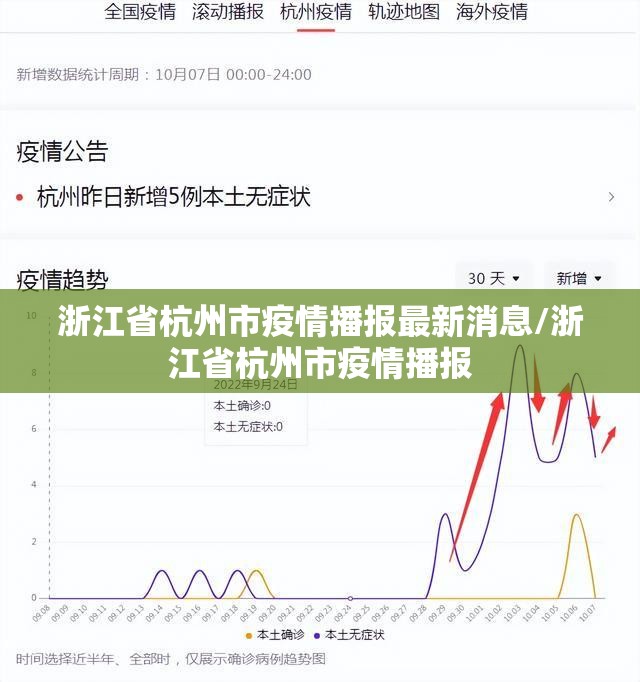

据浙江省卫健委及杭州市疾控中心最新通报,截至2023年1月,杭州本轮疫情呈现“多点散发、局部聚集”特征,主要涉及拱墅区、上城区等人口密集区域,与早期疫情不同,当前毒株以奥密克戎变异株为主,传播速度快、隐匿性强,但重症率显著降低。

杭州的疫情播报并未停留在简单数字罗列,通过“城市大脑”疫情驾驶舱,每日新增病例被拆解为传播链分析、区域风险等级、疫苗接种覆盖率等维度,甚至精准到单个病例的轨迹热力图,某次商场关联疫情中,系统2小时内锁定密接者超千人,并通过短信定向推送检测通知,这种“用数据说话”的播报方式,既避免了恐慌,又为市民提供了行动指南。

【二、防控体系:“数智防线”如何织密】

杭州的疫情应对,核心优势在于“数字治理”与“人工防控”的深度融合:

- “一图一码一指数”精密智控

“健康码”诞生于杭州,如今已升级为集成核酸检测、疫苗接种、行程轨迹的“多维码”,通过“疫情指数”动态评估区域风险,实现分级管控——高风险区“足不出户”,中风险区“人不出区”,低风险区有序流动。 - “15分钟采样圈”与无人配送网络

全市布设超3000个核酸采样点,依托社区卫生服务中心和移动检测车,构建“步行15分钟可达”的检测网络,余杭区等地试点无人机配送药品、菜鸟驿站自动分发生鲜物资,减少人员接触。 - 流调“数字战队”与基层“铁脚板”

疾控中心与阿里云、之江实验室等合作开发AI流调模型,将传统流调时间从数小时压缩至分钟级;而社区网格员则通过“铁脚板”走访,确保老年群体等数字弱势群体不被遗漏。

【三、人文关怀:冷疫情中的暖城市】

杭州的疫情播报中,“人”始终是核心关键词:

- “隔离不隔爱”的民生保障

封控区内,社区通过“邻里帮”平台组织物资团购,为独居老人配送“爱心餐”;市教育局开通“云端课堂”,保障学生停课不停学。 - “心理防疫”同步上线

市七医院开通24小时心理援助热线,针对隔离人员焦虑情绪提供疏导;西湖景区虽暂停开放,但仍推出“云赏花”“线上音乐会”等数字文旅服务。 - 企业纾困与就业保障

杭州推出“杭十条”助企政策,为中小微企业提供贷款贴息、租金减免;人社局搭建“共享用工”平台,缓解企业人力短缺问题。

【四、挑战与反思:精准防控的“杭州样本”启示】

杭州模式并非完美无缺,曾面临数据采集边界争议(如“健康码”隐私保护)、基层执行压力过大等问题,但其核心经验在于:

- 以技术赋能而非技术替代:数字工具需与人文治理互补,尤其关注老年群体需求;

- 透明播报构建社会信任:每日召开疫情发布会,直面舆情质疑,及时修正策略;

- 平战结合的韧性城市建设:将应急机制融入日常治理,如常态化核酸点转为未来“健康驿站”。

【从“战时”到“平时”,一座城的进化】

杭州的疫情播报,表面是病例数字的增减,深层则是一座城市治理能力的试金石,当西湖边的柳树再度发芽,杭州用“数智防线”守护的不仅是市民健康,更是对现代化治理模式的探索——精准防控的背后,是技术理性与人文精神的共生,是“静下来”的短期牺牲与“动起来”的长远活力的辩证统一。

这里的每一份疫情通报,都在讲述一个故事:如何让一座城,在危机中进化。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏