2022年的春天,当南国已是花香满城时,北国长春却经历了一场前所未有的"倒春寒",这座被誉为"东方底特律"的工业重镇,在奥密克戎变异毒株的突袭下,展开了一场惊心动魄的疫情阻击战,如今回望这场持续两个多月的抗疫战役,我们看到的不只是确诊病例的数字曲线,更是一座城市在危机中淬炼的治理智慧与人文温度。

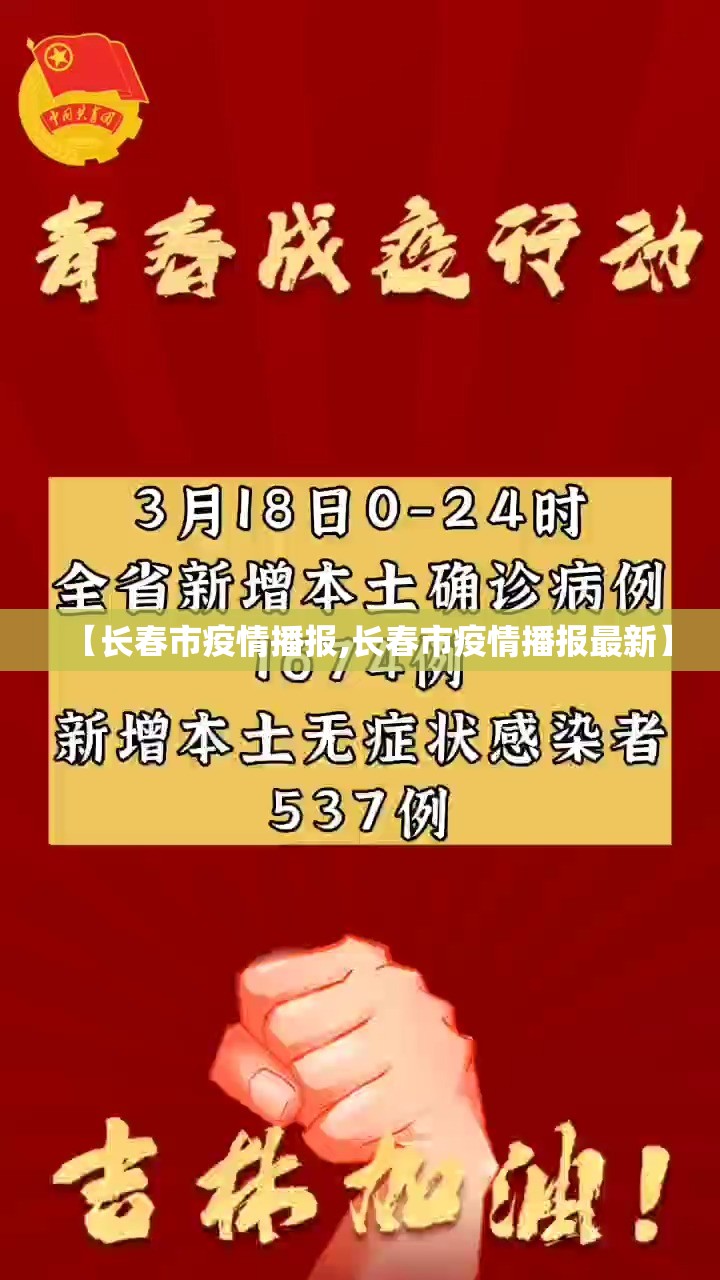

疫情风暴眼:汽车城的紧急刹车 3月初,当长春市民还沉浸在冬奥冰雪健儿捷报频传的喜悦中时,传染性极强的奥密克戎变异株已悄然潜入,3月11日,全市按下暂停键——封控管理、全员核酸、交通管制,这座拥有906万人口的东北中心城市瞬间进入"战时状态",一汽集团等支柱企业停产,轨道交通系统停运,高校实施封闭管理,每一个决策都牵动着整个东北亚的经济神经。

精准防控的"长春算法" 与某些城市"一刀切"的防控模式不同,长春在抗疫中展现出令人瞩目的精准化特色,疾控部门创新推出"时空伴随者分级管理机制",通过通信大数据精准划定风险人群;建立"核酸检测能力动态调配系统",根据各区域风险等级实时调整检测资源;开发"民生保障物资智能调度平台",确保封控期间生活物资不断供,这些数字化手段的应用,使长春在疫情高峰期依然保持着城市基本运行的秩序感。

硬核保障背后的柔情 在严格的封控措施下,长春展现出特有的东北人情味,社区工作者组建"爱心代购团",为独居老人配送药品;心理援助热线24小时接听隔离人员的倾诉;数十个"临时妈妈团"主动照顾抗疫一线人员的子女,最令人动容的是,在蔬菜供应最紧张的时期,山东、辽宁等兄弟省份的救援物资车队顶着风雪驰援长春,上演了现实版的"东北一家亲"。

复工复产的精密辩证法 4月中旬,当疫情出现拐点后,长春没有选择简单粗暴的"解封",而是开创性地实施"梯度解封+精准复工"双轨制,通过建立企业白名单制度,优先保障汽车、轨道交通等支柱产业复工;推行"点对点闭环管理"模式,确保复工不发生聚集性感染;创新"核酸采样进企业"服务,实现防疫生产两不误,这种既保防控又保经济的辩证思维,使长春在5月初就实现了规上工业企业90%的复工率。

常态化防控的长春智慧 进入6月,长春将抗疫经验转化为长效机制:构建15分钟核酸采样圈,研发重点场所"防疫一码通"系统,建立突发疫情应急响应黄金1小时机制,更值得关注的是,长春率先在东北地区推出"疫情经济损失补偿基金",对因防控措施造成损失的小微企业给予专项补贴,这种既防疫情又保民生的创新举措,为全国大城市疫情防控提供了新范式。

如今的长春,街道重现车水马龙,红旗工厂的装配线恢复往日繁忙,伪满皇宫博物院再次迎来游客,这座曾经在疫情风暴中沉默的城市,用74天的坚守诠释了:疫情防控不是简单的封闭与放开二元选择,而是需要在保障人民健康与维持社会运行间寻找精妙平衡的艺术,长春播报的不只是疫情数据,更是一座工业重镇在重大公共卫生危机中的治理进化论——既有东北老工业基地的扎实韧性,又展现出数字化时代的精准智慧,这份来之不易的抗疫答卷,正在为后疫情时代的大城市治理提供珍贵的"长春样本"。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏