甜蜜之旅的意外转折

2022年10月,重庆一对年轻情侣的浪漫旅行,意外成为当地疫情防控的焦点,他们的确诊不仅引发了公众对病毒传播链的猜测,也让流调人员展开了一场紧张而复杂的溯源调查,这场看似普通的感染事件,背后隐藏着怎样的传播路径?他们的活动轨迹又暴露了哪些防疫漏洞?

事件始末:从甜蜜旅行到确诊隔离

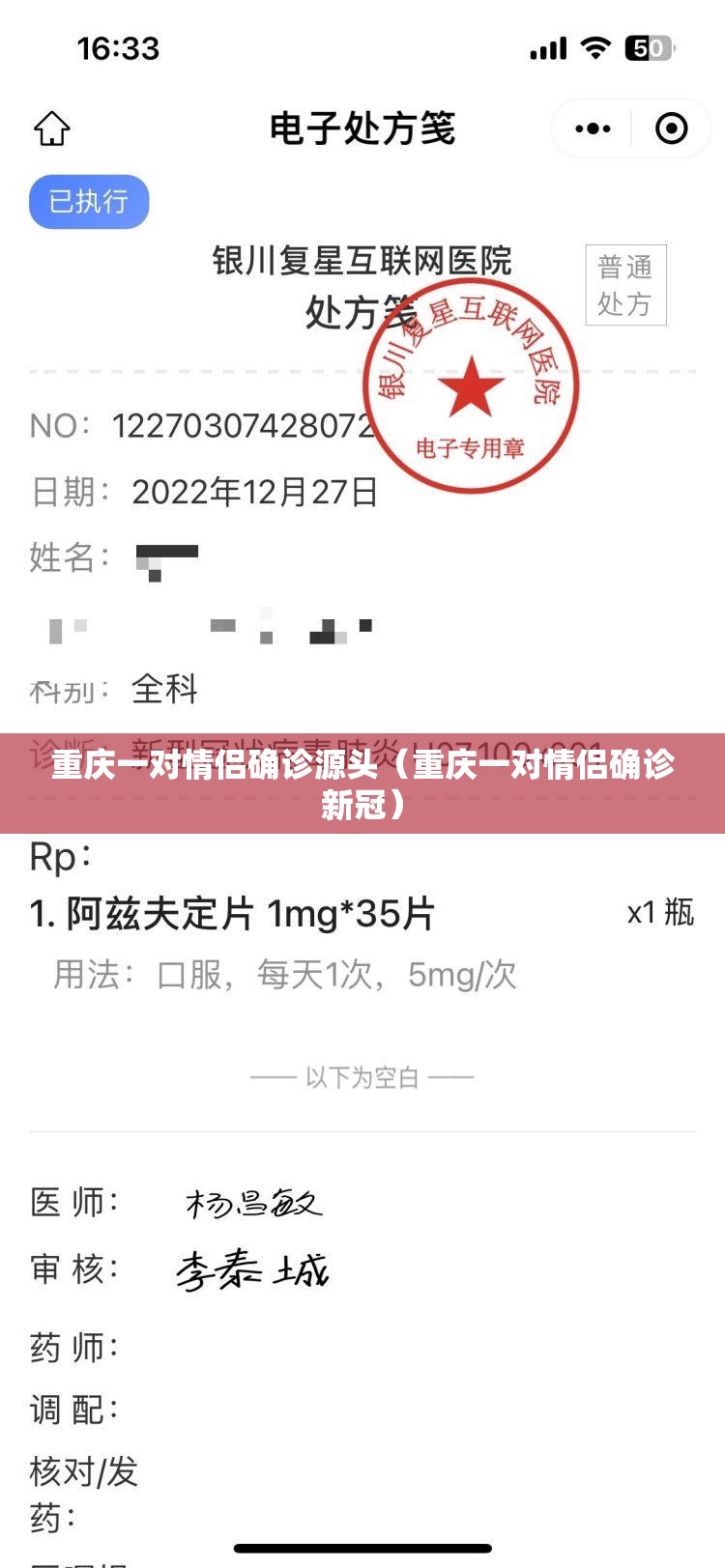

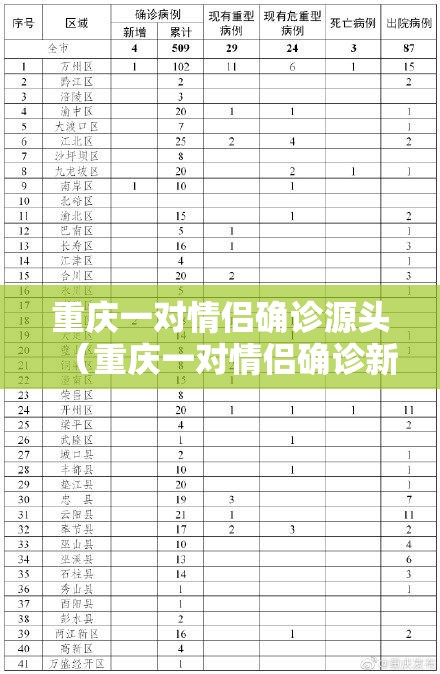

10月12日,重庆江北区报告2例新冠阳性病例,系一对20多岁的情侣张某(男,25岁)和王某(女,23岁),两人近期曾前往多个商圈、餐厅和娱乐场所,活动范围广,接触人员复杂,使得流调工作面临巨大挑战。

关键时间线:

- 10月5日-7日:两人前往成都旅游,期间曾到访春熙路、宽窄巷子等热门景点。

- 10月8日:返回重庆,当晚与朋友聚餐。

- 10月9日-11日:先后前往观音桥商圈、洪崖洞、解放碑等地,并在多家网红餐厅用餐。

- 10月12日:王某出现发热症状,前往医院检测后确诊,张某随后也被确认感染。

由于两人行程密集,且未全程佩戴口罩,导致病毒可能已在多个场所扩散。

溯源难题:病毒究竟从何而来?

成都旅游感染?

最初,流调人员怀疑感染源来自成都,因当地当时存在零星疫情,成都同期未报告与两人轨迹重合的确诊病例,这一线索逐渐被排除。

重庆本地传播链?

随后,重庆疾控中心发现,两人曾与一名无症状感染者(李某)在同一家火锅店用餐,时间相隔仅半小时,李某此前从外省返渝,未及时报备,导致病毒隐匿传播。

密闭空间暴露风险

调查还发现,两人在返渝后曾前往一家KTV,该场所通风条件差,且当晚有另一名感染者到访,专家推测,KTV可能是病毒传播的关键节点。

防控漏洞:个人防护与场所管理的双重缺失

个人防护意识薄弱

- 两人在公共场所未全程佩戴口罩,尤其在KTV、餐厅等高风险区域。

- 返渝后未主动进行核酸检测,导致病毒传播未被及时发现。

场所防疫松懈

- 涉事KTV未严格执行扫码登记,部分顾客信息缺失,增加流调难度。

- 部分餐厅未落实隔桌就餐,增加了交叉感染风险。

跨省流动管控不足

当时正值国庆假期,人员流动频繁,但部分返渝人员未主动报备,使得病毒输入风险增加。

后续影响:重庆加强防控措施

事件曝光后,重庆迅速升级防控政策:

- 强化重点场所管理:KTV、酒吧等娱乐场所需严格查验核酸证明。

- 加强跨省流动监测:所有外省返渝人员需“三天两检”。

- 推动“场所码”全覆盖:确保流调精准高效。

该事件也引发公众对个人防疫责任的讨论,提醒人们在享受生活的同时,仍需保持警惕。

专家解读:如何避免类似事件?

- 出行前查询疫情动态,避免前往高风险地区。

- 全程做好防护,尤其在密闭空间务必佩戴口罩。

- 返程后主动检测,减少隐匿传播风险。

- 商家严格落实防疫措施,避免成为传播“放大器”。

疫情下的爱情与责任

这对情侣的故事,不仅是疫情防控的典型案例,也折射出个人行为对公共安全的影响,在病毒尚未消失的今天,每个人都是防疫链条上的一环,唯有提高警惕、履行责任,才能守护自己与他人的健康。

(全文约1200字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏