2022年11月,重庆这座以山城、火锅和夜景闻名的城市,迎来了疫情防控中最严峻的考验,当"重庆疫情封城时间"成为全国关注的焦点,这座城市的每一个角落都记录下了特殊时期的集体记忆,不同于其他城市的封控措施,重庆的防疫政策呈现出独特的时空特征,既体现了"动态清零"的总方针,又展现了因地制宜的灵活智慧。

重庆疫情封城的具体时间段

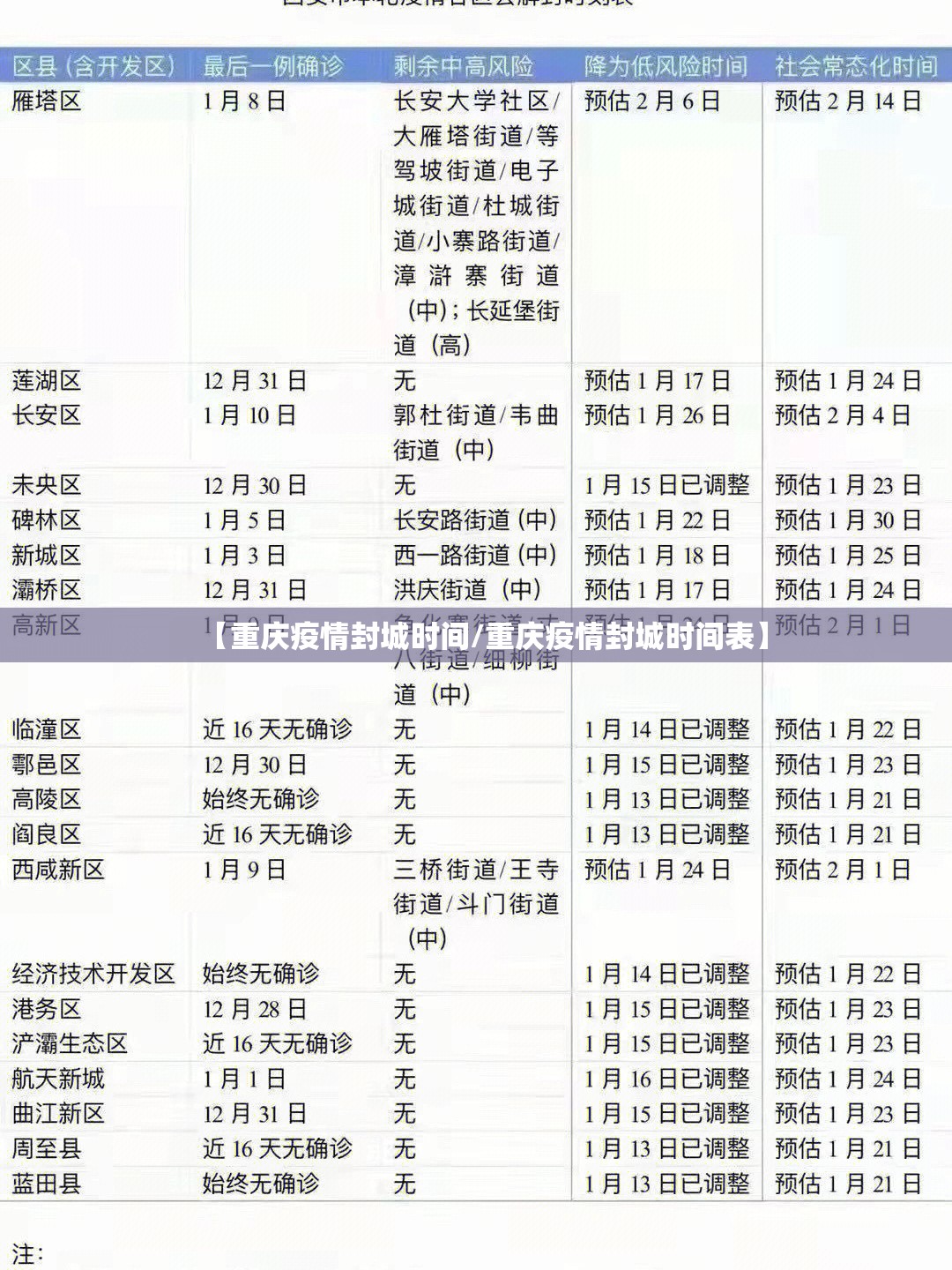

重庆本轮疫情的封控措施并非一蹴而就,而是随着疫情发展动态调整的渐进过程,根据官方通报,主城各区从2022年11月10日起陆续实施区域封控,至12月5日开始有序恢复生产生活秩序,历时约25天,值得注意的是,重庆并未采取传统意义上的"全城封锁",而是根据疫情传播风险实施分区分类差异化防控。

具体到各区县,封控时间存在明显差异,以疫情最严重的渝北区为例,部分高风险小区封控时间长达34天(11月8日-12月12日),而相对安全的武隆区等远郊区县则仅实施了短暂的限制措施,这种精准防控的策略,既避免了"一刀切"带来的社会经济成本,又有效遏制了疫情扩散。

封城期间的城市管理与民生保障

封控期间,重庆建立了"三级保供体系",确保物资配送"最后100米"畅通,数据显示,全市设置临时保供点1.2万余个,日均配送生活物资超过8500吨,针对特殊群体,社区工作人员提供"一对一"服务,累计解决就医购药等紧急需求23.6万件次。

交通管制方面,重庆实施了"通行证+健康码"双核查机制,轨道交通调整运行图,保留骨干线路低频次运行;公交系统开通就医、保供等专线车辆,值得一提的是,重庆特有的"立体交通"体系在封控期间发挥了独特作用,山城步道、缆车等设施成为物资配送的补充渠道。

疫情数据与防控成效分析

根据重庆市卫健委数据,封控期间(11月10日-12月5日),全市累计报告本土感染者9.8万例,其中无症状感染者占比87.6%,疫情曲线显示,实施封控后一周达到峰值(单日新增超9000例),随后呈现明显下降趋势。

与国内同类城市相比,重庆的防控效果显著,以感染率计算,重庆每万人感染量约为31例,低于同期其他重点城市的平均水平,流行病学专家分析认为,这与重庆采取"快封快解"策略、注重精准流调溯源密切相关。

封城对经济社会的影响评估

封控措施对重庆经济造成短期冲击,11月当月,全市社会消费品零售总额同比下降18.7%,规模以上工业增加值下降9.3%,但汽车、电子等支柱产业通过"闭环生产"维持了基本产能,长安汽车等龙头企业产能利用率保持在70%以上。

社会影响方面,封控期间心理咨询热线接听量增长近3倍,反映出民众普遍存在的焦虑情绪,但与此同时,社区邻里互助蔚然成风,"阳台音乐会"、"楼栋微信群团购"等自发行为,展现了重庆人特有的乐观与韧性。

解封过程与后续防控措施

重庆的解封采取"分区分级、由点及面"策略,12月1日起,连续5天无新增的高风险区逐步降级;12月5日,商场、餐饮等场所按50%限流开放;12月12日,除特定场所外全面取消查验核酸证明,这种渐进式放开既防范了反弹风险,又给市场复苏留出缓冲期。

后疫情时代,重庆重点加强医疗资源储备,三级医院ICU床位从950张扩充至2100张,并建成4个市级方舱医院,同时优化"渝康码"系统,新增购药登记、发热门诊导航等功能,为可能的新一波疫情做好准备。

重庆抗疫经验的启示

重庆的封城时间虽然短暂,但留下的经验弥足珍贵,这座城市证明:精准防控不是简单的技术问题,而是对治理能力的全方位考验,从"立体防控"适应山地地形,到"火锅式"保温配送解决餐饮难题,处处体现着因地制宜的创新思维。

当人们回望这段特殊时期,记住的不仅是封控的天数,更是政府与市民共同写就的责任与担当,正如一位社区干部所说:"重庆人爬坡上坎都不怕,还怕这点困难?"这种精神密码,或许比任何时间节点都更值得铭记。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏