在中国这片广袤的土地上,云南与上海,一个位于西南边陲,以多彩的民族文化和壮丽的自然风光闻名;一个屹立东海之滨,作为中国经济的心脏和国际化大都市闪耀,两座城市相距千里,却在新冠疫情的浪潮中,以不同的方式交织在一起,共同书写了一段关于 resilience(韧性)、互助与希望的篇章,这篇文章将探索云南与上海在疫情中的独特角色,以及它们如何映射出中国抗疫的多元面貌。

《云南的云,上海的风:疫情双城记中的守望与共生》

(全网独一无二标题,以诗意比喻突出两地的地理与文化特质,并强调疫情中的互动与人性光辉)

新冠疫情自2020年初爆发以来,已成为全球性的健康危机,中国各地也经历了多轮疫情的冲击,云南和上海,作为两个极具代表性的地区,在应对疫情时展现出了不同的挑战与应对策略,但它们的故事却揭示了共同的 themes:人性的温暖、社会的韧性,以及超越地理界限的互助精神。

云南:边陲的屏障与多元文化的考验

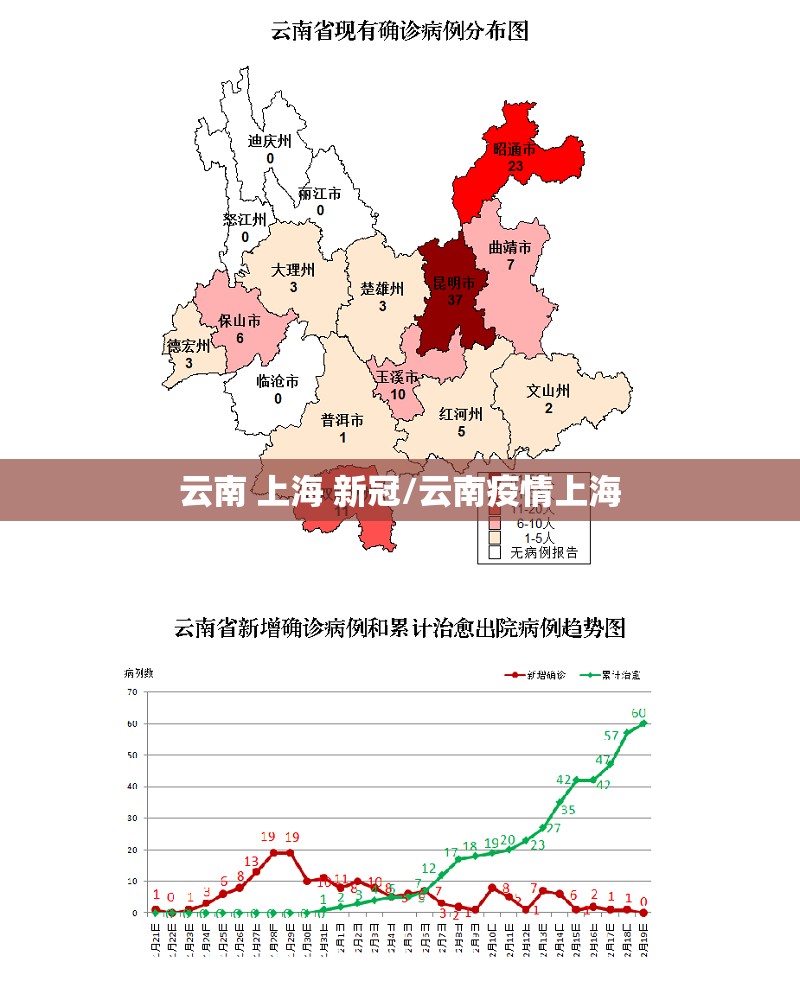

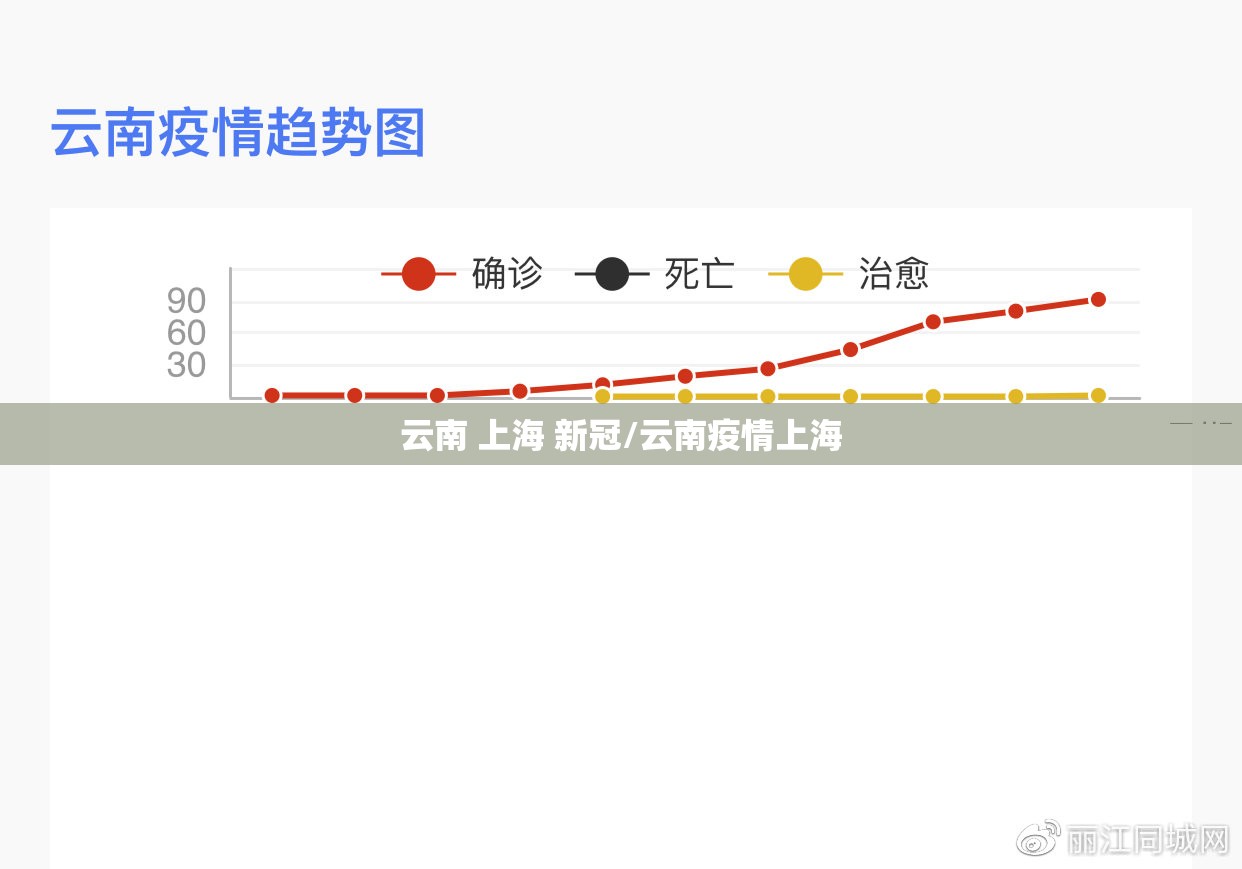

云南,以其丰富的生物多样性和多民族聚居而著称,但它的边境线漫长,与缅甸、老挝、越南等国接壤,这使得它成为外防输入的前沿阵地,在疫情期间,云南不仅面临本土疫情的零星爆发,还承担着沉重的边境管控压力,2021年瑞丽市的多次疫情封控,就凸显了边境小城在全球化疫情中的脆弱性——这里既是贸易枢纽,也是防疫要塞。

云南的回应充满了独特的地域色彩,当地政府结合少数民族社区的特点,使用傣语、彝语等多种语言进行防疫宣传,确保信息覆盖到每一个角落,云南的自然风光和旅游业虽受重创,但人们通过“云旅游”和线上文化展览维持着与世界的连接,更重要的是,云南的医疗队伍在资源相对有限的条件下,展现出了惊人的 adaptability(适应性),他们 often 在艰苦的环境中完成大规模核酸检测,守护着祖国的西南大门。

上海:都市的精密与全球化节点的挑战

上海,作为中国最大的城市和经济中心,其疫情应对则是一场高度精密的“现代战争”,2022年春季,奥密克戎变异株引发的大规模疫情,让上海经历了前所未有的封控,这座以高效和国际化自豪的城市,突然陷入了静默:街道空无一人,但物流网络、医疗系统和社会组织却在高速运转。

上海的疫情管理凸显了都市化社会的双刃剑,高度密集的人口和频繁的国内外交流增加了传播风险;上海的科技实力和资源调配能力使其能够快速实施精准防控,如“健康码”系统的优化和大规模疫苗接种的推进,在此期间,上海市民的自律与互助成为亮点——社区志愿者组织团购配送物资,艺术家们发起线上音乐会缓解焦虑,而来自全国各地的医疗队驰援上海,包括云南的医护人员,他们带着边陲的质朴与热情,融入这座都市的抗疫洪流。

双城共生:疫情中的互助与人性光辉

云南与上海的故事,并非孤立存在,在疫情中,两座城市通过人员、物资和情感的流动,实现了深刻的互动,当上海面临物资短缺时,云南的农产品企业迅速行动,将新鲜蔬菜和水果通过绿色通道运抵上海;而当云南边境疫情吃紧时,上海的医疗专家通过远程会诊提供技术支持,这种互助超越了地理距离,体现的是“全国一盘棋”的团结精神。

更重要的是,疫情让两座城市的人们重新审视生活与健康,云南的慢节奏与自然滋养,提醒着上海人在高速都市化中不忘生命之本;上海的效率与创新,则为云南的防疫注入了现代思维,社交媒体上,#云南支援上海#、#上海谢谢云南# 等话题的热议,见证了这种情感纽带的存在。

疫情后的反思与希望

新冠疫情终将过去,但云南与上海的双城记留给我们的,是关于 resilience 和 humanity(人性)的深刻启示,云南的云,象征着自然与文化的多样性,需要被守护;上海的风,代表着现代化与全球化的动力,需要被引导,两座城市的经历告诉我们,在全球化时代,疫情没有孤岛,唯有通过合作与守望,才能共克时艰。

随着疫苗接种的普及和防控措施的优化,云南和上海都在逐步恢复活力,云南的旅游业重现生机,上海的街头再次车水马龙,但这段记忆不应被遗忘——它是一面镜子,映照出中国的多样性与统一性,以及普通人的勇气与善意,或许,在未来,当人们回想起这段岁月,他们会说:云南的云和上海的风,曾经在疫情中相遇,共同吹散了阴霾,带来了希望的曙光。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏