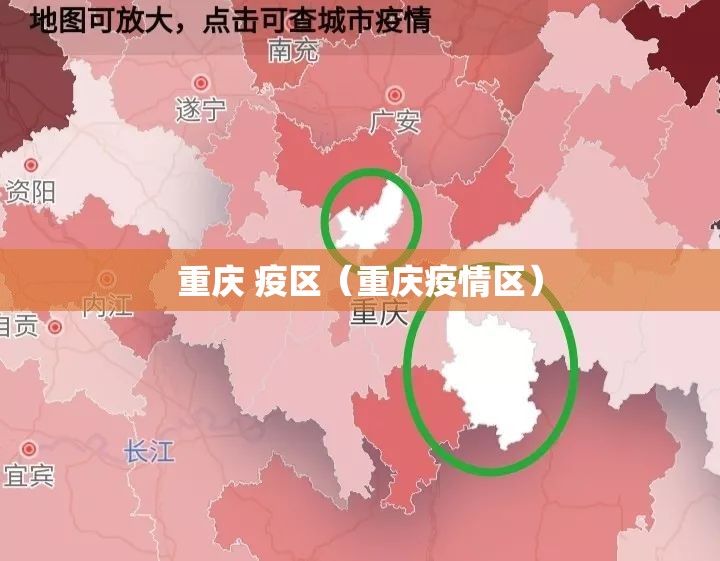

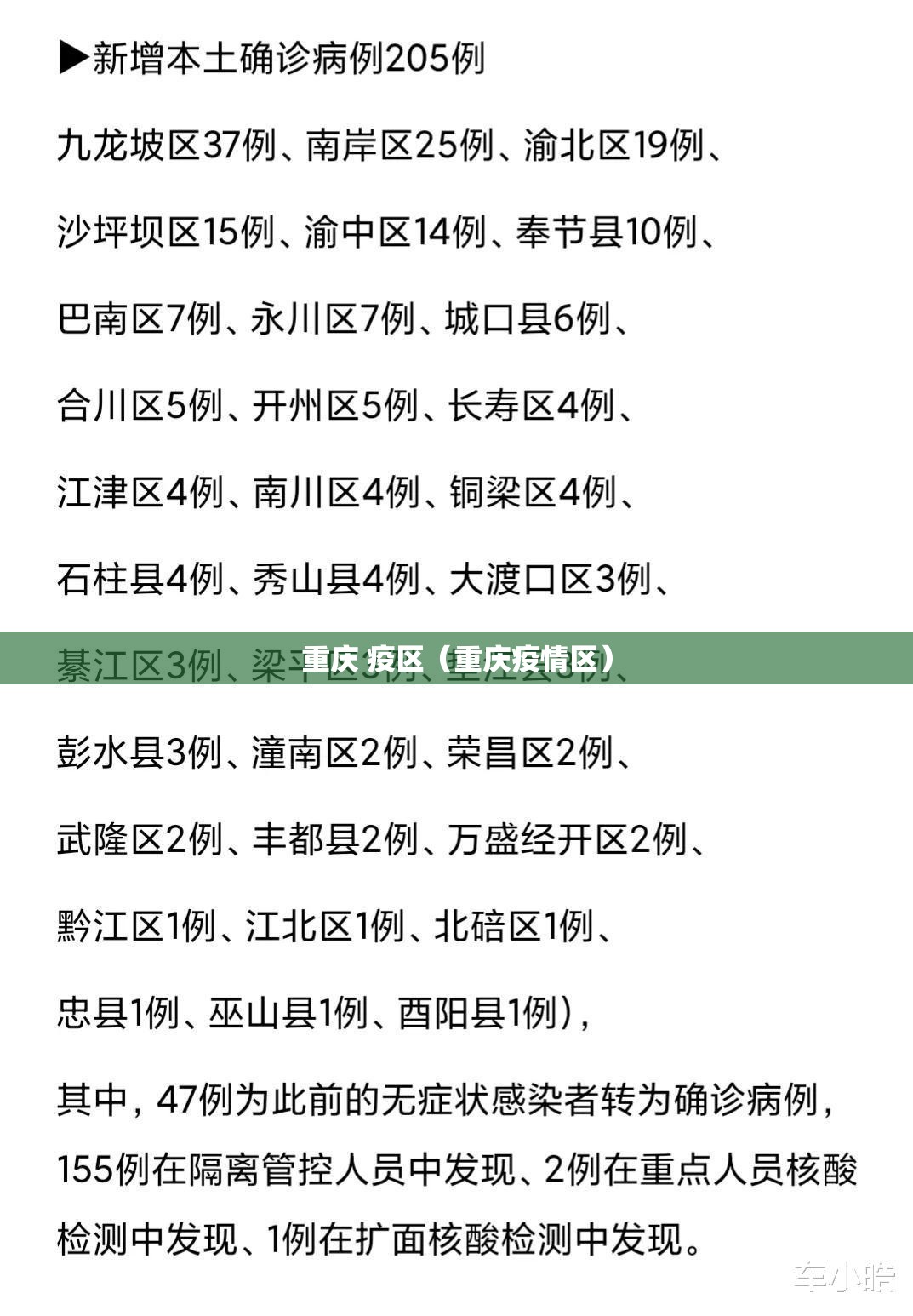

初冬的重庆,雾气比往年来得更浓,嘉陵江与长江交汇处,洪崖洞的灯火依旧次第亮起,却照不见往日摩肩接踵的游客,2022年冬,这座以魔幻地形和火爆性格闻名的城市,正经历一场前所未有的寂静震颤——它成了疫区。

这不是电影里的末日图景,没有恐慌的尖叫和混乱的逃亡,相反,一种极具重庆特色的“静默”笼罩了山城,但这种静默之下,并非真空,南岸区某老社区,一扇扇窗户在晚上八点准时打开,居民们探出身,不约而同地敲起锅碗瓢盆。“重庆,雄起!”的吼声在楼宇之间碰撞、回荡,旋即又被更大的寂静吞没,这是一种属于重庆人的倔强宣言:围困我们的,是病毒,不是恐惧。

城市的主动脉被临时掐断,但毛细血管却在疯狂搏动,外卖骑手老张的电动车,成了此时山城最活跃的细胞,他的手机屏幕上,订单不再是从商圈到住宅,而是从一个药房到另一个急需退烧药的家庭。“导航在这时屁用没有,”他说着地道的重庆话,嘴角叼着烟,“那些小巷子、梯坎,都在我脑壳里头。”他熟悉这座城市如同熟悉自己的掌纹,能精准地找到那些地图上未曾标注的、连接两个封闭小区的捷径,他的电动车篮里,装着的不仅是物资,更是一个个家庭的具体期盼,速度,在这里不再是追求效率,而成了一种道德。

而在渝中区一栋三十层住宅的天台上,一场微型音乐会正在上演,一个年轻人抱着吉他,对着对面楼的窗户唱歌,他的观众,是窗户后一个个模糊的人影,歌声被江风吹得断断续续,但掌声却异常清晰——来自四面八方、参差不齐的拍打阳台栏杆的声音,音乐无法杀死病毒,但它能短暂地缝合被物理距离割裂的情感,这种看似微小的抵抗,定义了疫区生活的另一种真实:在极端环境下,人对连接与美的渴望,反而被放大到极致。

火锅,这座城市的灵魂,也并未因封控而熄灭,它以一种更隐秘、更顽强的方式在流动,一家深藏在防空洞里的老火锅店,老板把炒制好的底料分装进一次性饭盒,由跑腿小哥送往四面八方,在那个冬天,无数个重庆家庭的厨房里,翻滚的红油第一次取代了日常的温和菜肴,一家人围着家里唯一的火锅,蒸腾的热气模糊了窗上的水珠,也模糊了外面的世界,这种辛辣的、富有侵略性的味道,是重庆人给自己开具的精神处方,是对不确定生活的一种味觉锚定。

政府的防控体系庞大而精密,像一套高速运转的齿轮,但真正让这座城市在冻结中保持生机的,是无数个“老张”、无数个“天台歌手”、无数个“火锅店老板”,他们自发编织成一张坚韧的、去中心化的互助网络,用最市井的智慧和最草根的温情,承接了宏大叙事之下那些细微的、具体的生存需求。

解封那日,并无狂欢,人们只是默默地走出小区,第一件事是深吸一口空气中熟悉的、混合着江水与花椒的味道,他们走向街边的小面摊,用一句“老板,二两小面,麻辣加重”宣告日常的回归,创伤并非不存在,但它被埋进了性格深处,就像这座城市本身——地表之上是繁华的现代都市,地表之下是盘根错节的防空洞与坚韧的岩石。

重庆的疫区故事,因而超越了单纯的灾难叙事,它是一份关于现代城市在危机中韧性的独特样本,人类的脆弱与非凡的坚强并非对立,而是像鸳鸯锅的红汤与白汤,彼此分明又同炉沸腾,当轰鸣的沉默终于褪去,山城用它的方式告诉世界:真正围困我们的,从来不是地理或病毒,而是失去彼此守望的勇气与连接,而这一点,重庆从未失去。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏