在信息时代,疫情的暴发不仅是一场公共卫生危机,更是一场信息战争,2022年长春疫情期间,网络谣言如野火般蔓延,从“封城导致物资短缺”到“政府隐瞒真实数据”,这些虚假信息不仅加剧了公众的恐慌,还对社会秩序造成了严重冲击,长春的应对之道彰显了城市的韧性:通过及时辟谣、法律追责和公众教育,这座城市在疫情中守护了真相与理性,本文将以长春疫情为镜,探讨谣言的产生、危害及应对策略,并强调在危机中维护信息生态的重要性。

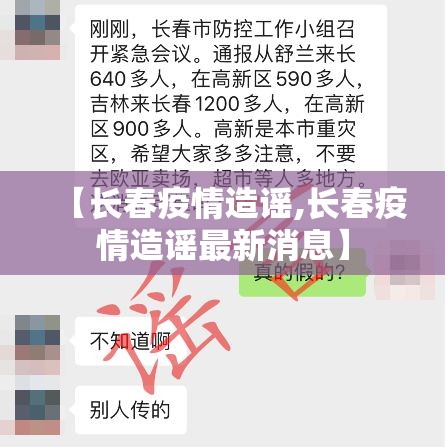

长春作为吉林省的省会,在2022年春季面临了奥密克戎变异株的猛烈冲击,封控措施的实施本是为了阻断传播链,但与此同时,网络空间成了谣言的温床,一则“长春某小区居民因缺粮暴动”的视频在社交媒体上疯传,后经核实为多年前的外地事件剪辑;另一条“医院拒收发热患者”的谣言,导致部分民众恐慌性就医,挤占了本就紧张的医疗资源,这些谣言的传播并非偶然——它们往往利用公众的焦虑情绪,通过碎片化、情绪化的内容吸引眼球,最终像病毒一样扩散。

究其根源,疫情谣言的产生有多重因素,信息不对称是主因,在疫情初期,官方信息发布可能存在延迟或不足,这为谣言的滋生留下了空间,社交媒体算法偏好 sensational(煽动性)内容,加速了虚假信息的传播,部分别有用心者出于流量牟利、政治目的或单纯恶作剧,故意制造谣言,长春疫情中的案例显示,许多谣言源自匿名账号或境外IP,其目的可能是破坏社会稳定或测试信息战的漏洞。

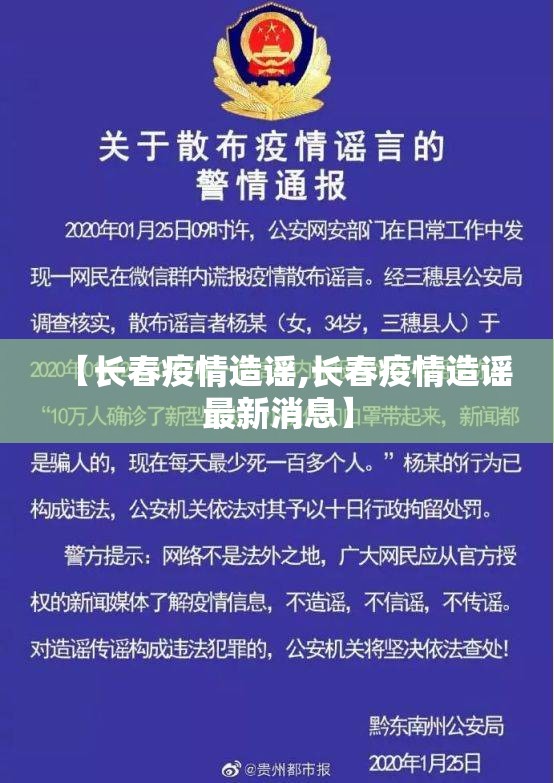

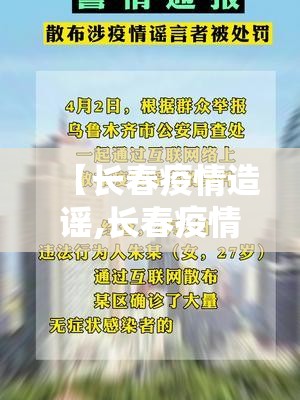

长春的应对展现了现代城市治理的成熟度,当地政府与主流媒体合作,建立了快速辟谣机制:通过新闻发布会、社交媒体平台和社区网格,及时发布权威信息,长春市网信办联合公安部门,对造谣“封城至5月”的账号进行查处,并依法拘留了多名造谣者,公众教育也被提上日程——通过公益广告和专家解读,提升市民的媒介素养,鼓励他们“不信谣、不传谣”,这些措施不仅遏制了谣言的扩散,还增强了社会凝聚力。

从更广的视角看,长春疫情中的谣言现象是全国抗疫信息战的一个缩影,根据中国互联网络信息中心(CNNIC)数据,2022年第一季度,全国共处置疫情相关谣言超10万条,其中长春占比虽小,但典型性突出,相比之下,西方某些国家在疫情中放任“信息丛林法则”,导致反疫苗言论和阴谋论盛行,而中国的快速辟谣模式有效减少了社会损耗,这印证了一个道理:在危机中,信息透明与法治手段的结合,是抵御谣言的关键。

但长远而言,根除谣言需全社会参与,公众应培养批判性思维,学会核实信息来源;平台方需加强内容审核,优化算法推荐机制;政府则须继续完善信息公开制度,用及时、准确的数据压缩谣言的生存空间,长春疫情告诉我们,谣言虽可怕,但人类的理性与团结更强大,每一次辟谣的成功,都是对城市韧性的锤炼。

疫情会过去,但信息战的教训值得铭记,在未来的公共卫生危机中,我们需以长春为鉴,构建一个更透明、更负责的信息生态——因为唯有真相,才能让社会在风雨中屹立不倒。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏