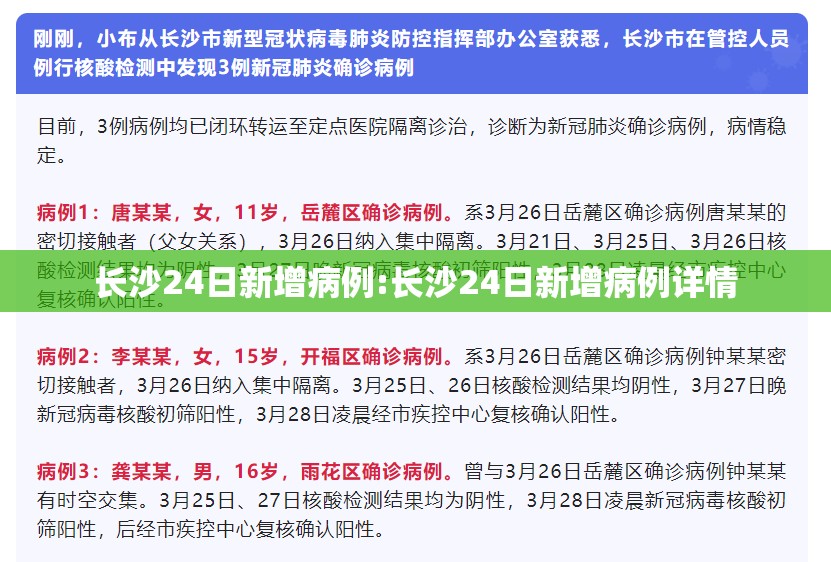

10月24日,长沙市卫健委通报新增新冠肺炎确诊病例5例,均为隔离管控中发现,数字背后,是一场没有硝烟的战争,也是一座城市治理能力的精准投射,长沙的应对,既没有恐慌性封锁,也没有放任自流,而是以“静”制“动”、以“动”护“静”的辩证实践。

数据背后的“静”:精准防控的底层逻辑

新增5例,全部在隔离管控中检出——这看似简单的通报,实则是长沙防控体系高效运转的结果,所谓“静”,体现在防控策略的精准与冷静:不搞大规模全员核酸的“运动式”筛查,而是依托大数据流调,锁定高风险人群,实现“点状突破”,这种“静”,是技术赋能下的沉着,是避免社会资源浪费的理性。

长沙的“静”得益于其早建立的“15分钟核酸采样圈”和智慧疾控平台,一旦发现病例,流调人员能迅速溯源,锁定密接、次密接人群,第一时间实施隔离,24日新增的5例,正是这一机制的成果:病毒尚未进入社区传播,就被“捂”在了管控圈内,这种“静悄悄”的处置,反而最大程度减少了社会面的扰动。

城市中的“动”:快速响应与市民配合

与防控策略的“静”相对应,是执行层面的“动”,长沙的“动”体现在速度与协作上:从病例发现到隔离管控,再到风险区域划定,往往在数小时内完成,24日新增病例后,天心区、岳麓区立即对相关场所进行终末消毒,并对周边居民开展核酸抽检,这种“动”,是城市应急能力的体现,也是多部门协同的结果。

更重要的“动”,来自市民的配合,长沙人早已习惯了“戴口罩、扫码、测核酸”的日常,但并未因零星病例陷入过度焦虑,社交媒体上,少有抱怨,更多是“加油长沙”的鼓励与防疫知识的转发,这种冷静与配合,成为城市防控的“软实力”。

何以长沙?一座城市的治理答卷

长沙的防控模式,并非偶然,作为中部地区重要中心城市,长沙近年持续推动“智慧城市”建设,公共卫生体系是其重点领域,2021年上线的“长沙市疫情防控指挥平台”,整合了卫健、公安、交通等多部门数据,实现了疫情研判、资源调度、风险预警的“一网统管”,此次24日新增病例的快速处置,正是这一平台的实战检验。

长沙的基层治理能力亦功不可没,社区网格员、志愿者、物业人员组成“最后一公里”防线,确保管控措施落地不漏一人,有市民调侃:“长沙的防疫像湖南人吃辣椒——看似不声不响,实则劲道十足。”

未来挑战:平衡防控与生活

尽管当前形势可控,但挑战依然存在,秋冬季节是呼吸道传染病高发期,加之全球病毒变异频发,长沙仍需保持警惕,下一步,如何在精准防控与经济发展、市民生活之间找到平衡,是关键课题。

长沙已尝试推出“核酸采样亭+便民服务”模式,将采样点与便利店、快递柜等结合,减少市民时间成本;通过“湘易办”APP实现健康码、行程码、疫苗接种信息“三码合一”,提升通行效率,这些细节,体现了一座城市的人文关怀与治理智慧。

以“静”制“动”,以“动”守城

长沙24日新增病例,是一次压力测试,也是一次城市治理的展示,其背后,是技术支撑的“静”——精准、高效、不扰民;也是执行与配合的“动”——快速、协同、有温度,这种“静”与“动”的辩证,正是中国超大特大城市疫情防控的缩影:既不躺平,也不过度,而是用科学与人性化的方式,守护每一个人的健康与日常。

疫情尚未结束,但长沙的答卷证明:唯有精准,方能持久;唯有共治,方可共赢。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏