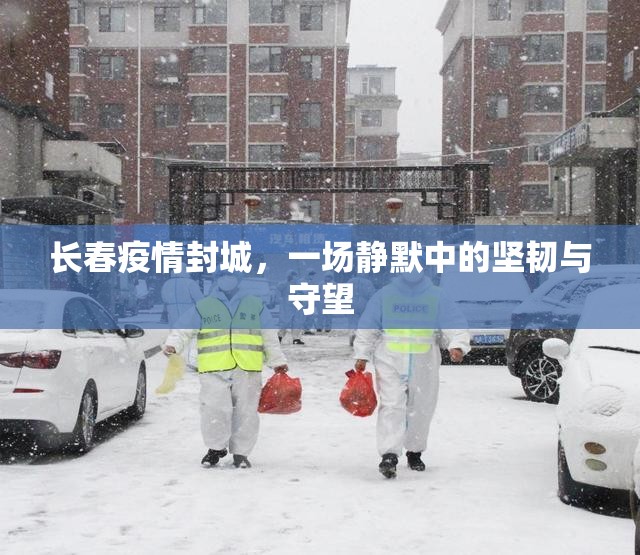

随着新冠疫情在全国多地的反复,吉林省长春市的防控措施成为公众关注的焦点,一个简单的问题——“长春疫情封城了吗?”——背后,是人们对生活、健康和社会秩序的深层关切,长春并未实施传统意义上的“封城”,但采取了精准、动态的管控策略,以平衡疫情防控与经济社会的正常运行,这篇文章将深入探讨长春的疫情应对,分析其背后的逻辑,并反思这场危机中的城市精神。

长春的防控策略:非“封城”而胜于封城

需要明确“封城”这一概念,在疫情初期,武汉的封城措施是指完全切断城市对外的交通和人流,内部实行严格管控,而长春的应对更侧重于“精准防控”,根据公开报道,长春在疫情高峰期(如2022年春季)曾实施过区域性的静态管理或封控,但并非全市范围的长期封城,在2022年3月,长春因奥密克戎变异株的传播,暂停了部分区域的公共交通和商业活动,对高风险小区进行封闭管理,但整体上保持了基本生活物资的供应和医疗通道的畅通。

这种策略的核心是“动态清零”,即通过快速核酸检测、流调追踪和分区管控,最大限度减少疫情扩散,同时避免一刀切的封锁,长春作为吉林省的省会和经济中心,这种 approach 旨在减少对民生和经济的影响,数据显示,在2022年的疫情中,长春的管控措施有效控制了感染峰值,但并未导致长期的城市停摆,相比之下,某些西方国家的全面封锁往往伴随经济衰退和社会动荡,长春的尝试体现了中国式防控的灵活性。

疫情下的长春:数据与事实支撑

从数据看,长春的疫情应对取得了显著成效,根据吉林省卫生健康委的报告,在2022年春季疫情中,长春的单日新增病例曾一度高达数千例,但通过大规模核酸检测和方舱医院的快速建设,在一个月内实现了社会面清零,期间,政府组织了超过千万人次的检测,并确保了物资配送和医疗服务的连续性,长春启动了“蔬菜包”配送机制,通过社区网格员为居民提供基本生活保障,避免了上海早期疫情中的物资短缺问题。

这个过程并非一帆风顺,社交媒体上曾出现过市民对管控措施的抱怨,如核酸检测排队时间长、部分区域管控过严等,但这些声音也推动了政策的优化,例如后期引入了更高效的检测技术和更人性化的管理方式,从宏观视角看,长春的疫情数据(如感染率、死亡率)远低于全球平均水平,这证明了防控策略的有效性,世界卫生组织在2022年的报告中,也肯定了中国在疫情控制方面的努力,尽管同时呼吁更多平衡。

深层分析:为什么长春没有“封城”?

长春避免全面封城的原因是多方面的,经济因素至关重要,长春是中国汽车工业的重镇,一汽集团等企业支撑着全国供应链,长期封城会导致生产中断,影响全球经济,2022年,政府在管控中特别保障了重点企业的闭环生产,避免了更大损失,社会心理因素也不容忽视,经过几年疫情,公众对封城的耐受度降低,更倾向于精准和短期的措施,长春的策略反映了从“硬防控”到“软管理”的转变,强调科学与人文的结合。

Omicron变异株的特性使得全面封城的效果打折,其高传染性但低致死率的特点,让许多专家主张重点保护高危人群而非全域封锁,长春的实践正是这一思路的体现:通过疫苗接种(长春的接种率超过90%)、分级诊疗和社区防控,降低疫情冲击,这不仅是中国的趋势,也是全球疫情管理的演进方向。

疫情中的城市韧性

长春的疫情应对,折射出中国城市在危机中的韧性,它没有采取极端的封城,而是通过创新和协作度过难关,志愿者和社区工作者在物资配送、核酸检测中发挥了关键作用,体现了社会自救的力量,数字技术的应用(如健康码、线上政务)提升了防控效率。

但教训也存在,疫情暴露了公共卫生体系的短板,如基层医疗资源不足、信息透明度有待提高,长春和其他城市需投资于公共卫生基础设施,建立更灵活的应急机制,毕竟,疫情不是终点,而是重塑城市治理的契机。

长春并未“封城”,但以更智慧的方式应对了疫情,这个问题背后,是人们对正常生活的渴望和对安全的权衡,在不确定性中,长春展现了一座城市的冷静与坚韧,正如一名长春市民在社交媒体上所说:“我们不怕封控,怕的是失去希望。”或许,这才是疫情带给我们的最深启示:在危机中,人性与科学共同指引前路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏