疫情下的重庆答卷

自2020年新冠疫情暴发以来,中国各地迅速构建起科学、高效的防控体系,作为西南地区的重要枢纽,重庆市凭借其独特的地理环境、庞大的人口流动量以及复杂的地形特点,在疫情防控中面临巨大挑战,重庆市疫情防控中心通过智能化管理、精准流调、大数据分析等手段,打造了一套独具特色的“智慧防线”,为全国疫情防控提供了宝贵经验。

本文将深入剖析重庆市疫情防控中心的核心工作机制,探讨其在科技赋能下的创新实践,并展望未来公共卫生体系的发展方向。

重庆市疫情防控中心的组织架构与职责

重庆市疫情防控中心成立于2020年初,由市政府牵头,整合了卫健委、疾控中心、公安、交通、大数据局等多个部门资源,形成“统一指挥、多部门联动”的防控体系,其主要职责包括:

- 疫情监测与预警:通过大数据平台实时监控全市疫情动态,分析风险点。

- 流行病学调查(流调):采用“人工+AI”结合的方式,快速锁定密接者。

- 核酸检测与医疗资源调配:优化检测点布局,确保“应检尽检”。

- 隔离管控与社区防控:利用健康码、行程码等技术手段实现精准管理。

- 信息发布与舆情引导:通过官方渠道及时通报疫情,避免谣言传播。

科技赋能:大数据与AI如何助力精准防控?

健康码与行程追踪系统

重庆市依托“渝康码”系统,结合通信大数据行程卡,实现对市民出行轨迹的精准记录,一旦发现确诊病例,系统可迅速回溯其14天内活动轨迹,并自动向相关密接者推送警示信息。

AI流调:从“人海战术”到“智能研判”

传统流调依赖人工电话排查,效率较低,而重庆市疫情防控中心引入AI语音机器人,可在1小时内完成上千人的初步筛查,大幅提升流调效率,利用自然语言处理(NLP)技术,系统能自动分析病例间的关联性,辅助疾控专家制定防控策略。

智能核酸采样与检测

在核酸检测方面,重庆市采用“移动方舱+无人机送检”模式,确保偏远山区也能快速完成采样,部分检测机构引入自动化PCR检测设备,将检测时间从4-6小时缩短至2小时以内。

疫情预测模型

重庆市与高校及科研机构合作,开发了基于机器学习的疫情预测系统,该系统可结合人口流动、疫苗接种率、病毒变异趋势等因素,对未来14天的疫情发展进行模拟,为政府决策提供科学依据。

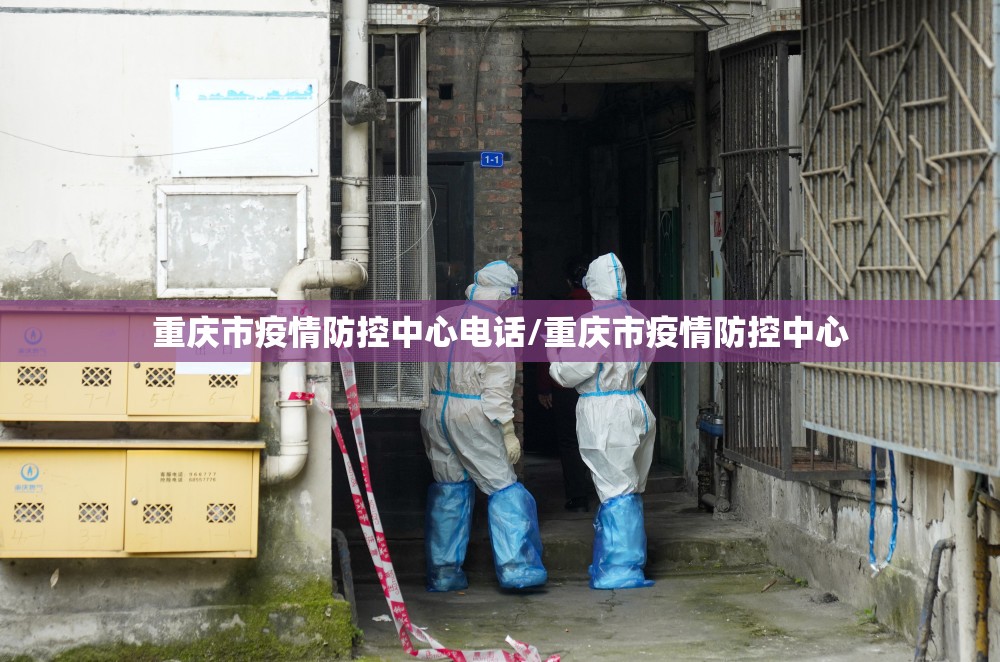

典型案例:2022年重庆“8·03”疫情阻击战

2022年8月,重庆市遭遇奥密克戎BA.5变异株的突袭,单日新增病例一度突破百例,面对严峻形势,重庆市疫情防控中心迅速启动应急响应:

- 48小时完成千万级核酸检测:通过增设临时采样点、优化检测流程,确保主城区在两天内完成全员筛查。

- 精准划定高风险区:利用GIS地理信息系统,动态调整封控范围,避免“一刀切”式管理。

- 保障物资供应:启用智能物流系统,确保封控区居民生活物资“最后一公里”配送畅通。

该轮疫情在20天内得到有效控制,未出现大规模扩散,展现了重庆防控体系的高效性。

未来展望:如何构建更强大的公共卫生体系?

尽管重庆市疫情防控中心已取得显著成效,但仍面临一些挑战,如病毒变异、公众防疫疲劳等,可从以下几方面优化:

- 加强基层医疗体系建设:提升社区医院的检测与应急处置能力。

- 推动疫苗与药物研发:支持本地生物医药企业参与新冠特效药研发。

- 完善跨区域联防联控:与四川、贵州等周边省份建立更紧密的数据共享机制。

- 提升公众健康素养:通过科普宣传增强市民的自我防护意识。

科技+人文,筑牢山城“防疫长城”

重庆市疫情防控中心的实践表明,科技手段是提升防疫效率的关键,但最终的成功仍依赖于政府、企业和市民的共同努力,随着5G、区块链等新技术的应用,重庆有望打造更加智能、韧性的公共卫生体系,为全国乃至全球疫情防控贡献“重庆智慧”。

(全文共计约1200字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏