在北京西城区一处临时疫苗接种点,七十岁的李大爷挽起袖子,露出枯瘦的胳膊,护士手中的注射器在日光灯下泛着冷光,一剂新冠疫苗在十秒内完成了它的使命,这个场景自2020年12月以来,在北京的社区服务中心、体育场馆甚至校舍中重复了超过两千万次,每一针疫苗背后,都编织着宏大的国家战略与细微的个体命运的双重叙事。

“中国速度”的生物医药版本

北京生物制品研究所的实验室里,研究员王琳已经连续三个月每天工作16小时,2020年初那个寒冷的春节,她和团队接到灭活疫苗研发任务时,墙上的倒计时牌显示着“距临床申报还剩120天”。“我们不是在追赶时间,而是在重新定义疫苗研发的速度维度。”玻璃器皿中摇晃的病毒液体制剂,最终成为国药集团中国生物新冠疫苗的核心原料。

这种速度背后是举国体制的强力支撑,科兴中维的疫苗生产线以“战时速度”完成改造,北京市政府开辟绿色通道,48小时内完成平日需要20个工作日的审批流程,当西方制药公司还在为供应链发愁时,北京的疫苗工厂已经实现日产百万剂的产能——这不仅是工业生产能力的体现,更是国家意志在公共卫生领域的具象化。

疫苗地图上的政治地理学

疫苗接种点的分布暗藏玄机,朝阳区外交公寓周边的接种点配备英语流利的志愿者,海淀区中关村园区设置深夜接种专场服务科创企业员工,大兴国际机场则建成24小时疫苗接种圈,这种精准的空间布局揭示疫苗不仅是医疗资源,更是政治资源:它保障首都核心功能的运转,维护国际交往中心形象,同时确保经济引擎不停摆。

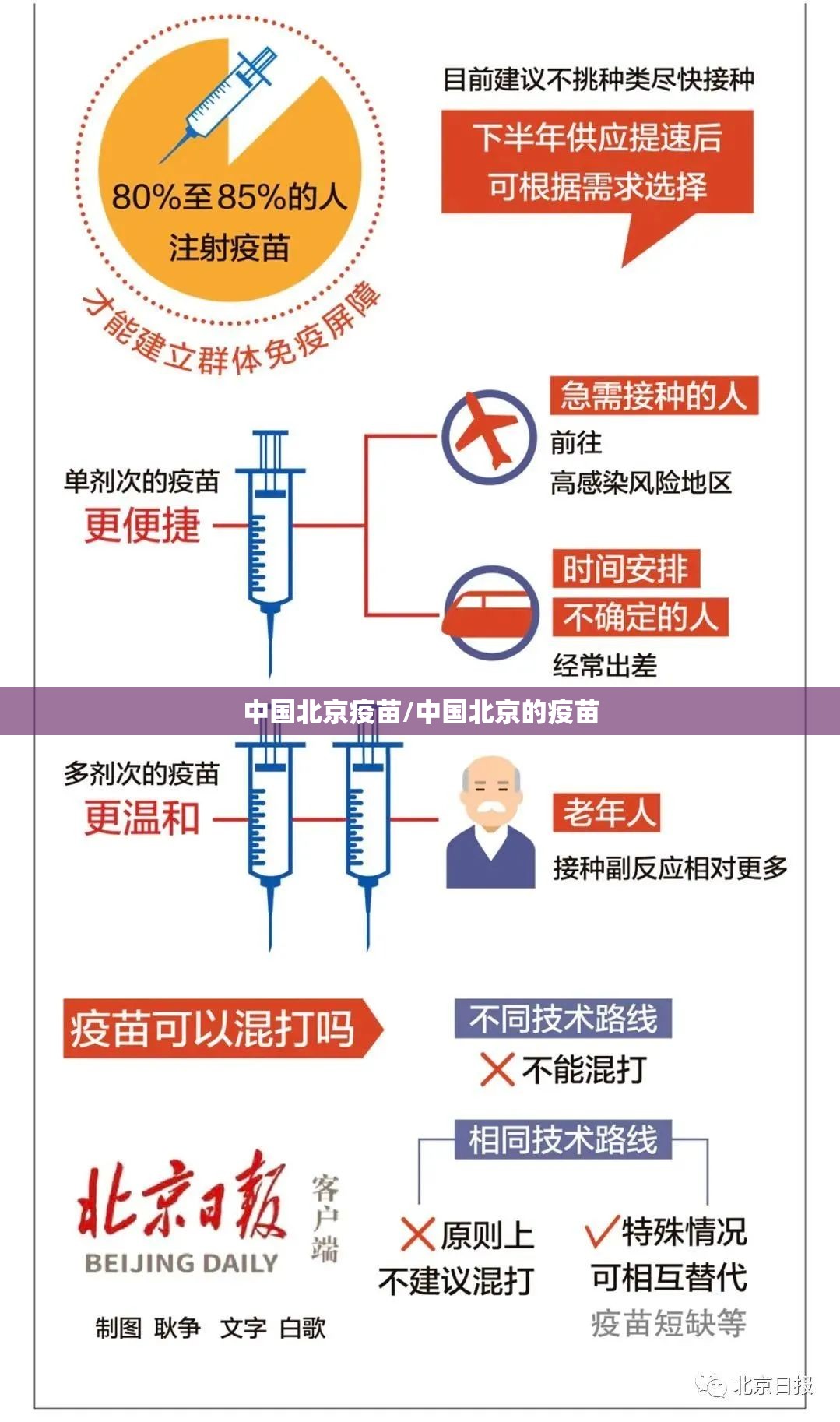

在建党百年庆典前夕,北京率先实现18岁以上人群接种率突破80%,长安街沿线竖起“接种疫苗、守护首都”的标语牌,疫苗接种与政治叙事被巧妙缝合,当外国记者追问“疫苗民族主义”时,外交部发言人展示的北京疫苗接种数据,成为软实力博弈中的硬通货。

玻璃瓶里的民生温度

然而在宏观叙事之下,疫苗流动的末梢充满着人间烟火气,东花市街道的网格员小张发明了“疫苗相亲角”——接种留观区的30分钟被改造为社区联谊会,朝阳群众自发组成“疫苗护送队”,用买菜小推车接送行动不便的老人,这些草根智慧消解了疫苗接种的医疗冰冷感,将其转化为社会关系的粘合剂。

更深刻的变革发生在认知层面,72岁的胡同居民赵秀英最初坚信“打疫苗会改变基因”,直到看见社区医生先给自己90岁母亲接种,这种示范效应比任何宣传标语都有力,折射出传统权威与现代科学在毛细血管层面的博弈与交融。

变异毒株与进化中的免疫屏障

当德尔塔变异株突破首都防线时,疫苗被赋予新的使命,北京市疾控制中心实验室里,研究人员发现接种过疫苗的病例病毒载量下降40%,重症率降低75%,这些数据支撑着“与病毒共存”新策略的形成——疫苗无法完全阻断传播,但能筑起重症防火墙。

此刻的北京正在实践一种精准防控哲学:用疫苗建立基础免疫,用核酸筛查织密监测网络,用健康宝二维码实现风险可视化,这套系统既不同于西方的完全放开,也区别于初期的全面封锁,而是疫苗技术与社会治理的深度融合。

后疫苗时代的城市免疫学

观察北京疫苗接种历程,我们看到一种新型公共卫生范式的形成:它既是国家能力的集中展示,又包含基层社会的弹性适应;既体现技术理性的冷峻(大数据调度、产能调控),又保留人文关怀的温度(志愿者服务、心理疏导),这种二元统一或许正是中国式现代化在公共卫生领域的典型缩影。

当世界各国仍在疫情中起伏时,北京已进入“疫苗+”阶段——加强针与特效药研发同步推进,免疫策略与开放政策动态调整,在这座超大型城市里,疫苗已超越单纯的生物制剂范畴,成为观察中国社会治理现代化的显微镜,映照出这个古老国度在面对全球性危机时,如何用东方智慧平衡集体安全与个体自由、短期应急与长期转型的永恒命题。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏