数字背后的城市脉动

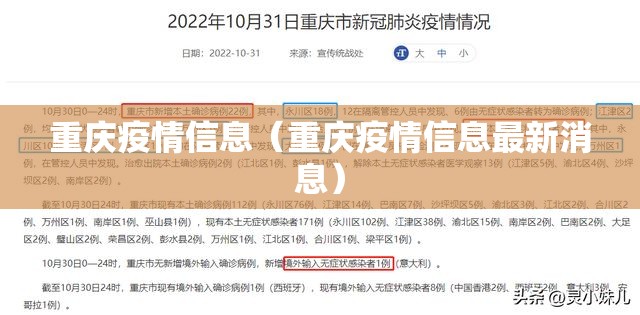

截至2023年11月,重庆市疫情防控形势总体平稳可控,根据重庆市卫生健康委员会最新通报,11月第一周全市新增本土确诊病例维持在个位数,无症状感染者数量呈现波动下降趋势,值得注意的是,渝中区、江北区等中心城区病例占比有所下降,而部分周边区县出现零星散发情况,这一分布变化反映了重庆疫情从中心向周边扩散的阶段性特征。

从病毒基因测序结果来看,当前重庆流行的主要毒株仍以奥密克戎变异株BA.5.2和BF.7为主,尚未检测到传播力更强的新变异株,重庆市疾控中心专家表示,现有疫苗对当前流行株仍具有较好的保护效果,呼吁市民特别是60岁以上老年人群及时完成全程接种和加强免疫。

在医疗资源准备方面,重庆市已启动分级诊疗体系,全市定点医院床位使用率保持在60%左右,重症床位储备充足,方舱医院保持待命状态,能够根据疫情发展随时启用,这种"平战结合"的资源调配模式,既保证了日常医疗服务的正常运转,也为可能出现的疫情反弹做好了充分准备。

解码重庆防疫:立体交通城市的独特挑战

重庆作为中国唯一的直辖市和西部重要交通枢纽,其疫情防控面临诸多独特挑战,这座拥有3200万常住人口的超大城市,以其"山城"、"江城"的立体空间结构和复杂的交通网络著称,这既为病毒传播创造了条件,也为精准防控带来了难度。

重庆江北国际机场作为西部重要航空枢纽,年旅客吞吐量超过4000万人次,最新数据显示,11月以来每日进出港航班约500架次,旅客流量已恢复至2019年同期的65%,为防范输入风险,机场实行"落地检"全覆盖,并建立了与各区县的闭环转运机制,重庆作为长江上游航运中心,港口防疫同样不容忽视,寸滩港、果园港等主要港口对国际航行船舶实行"非接触"作业,船员换班实施严格闭环管理。

中心城区与周边区县的人员流动是重庆防疫的另一重点,据统计,每天约有50万人次通过轨道交通、公交等方式进出中心城区,为此,重庆在主要交通节点设置常态化核酸采样点,并运用"渝康码"系统实现人员流动精准追溯,这种"点线面"结合的防控策略,有效降低了疫情跨区域传播风险。

重庆防疫政策全景:精准与温情的平衡术

重庆疫情防控政策始终在精准与温情间寻找平衡,当前执行的主要措施包括:常态化核酸检测、重点场所扫码查验、风险区域分级管理等,与许多城市不同,重庆并未采取"一刀切"的静默管理,而是推行"分区施策",尽可能减少对经济社会活动的影响。

在核酸检测方面,重庆实行"重点检"与"自愿检"相结合的策略,重点行业从业人员、医疗机构工作人员等实行"1天1检",普通市民"7天1检",全市设置常态化核酸采样点超过3000个,确保"15分钟采样圈"全覆盖,值得一提的是,重庆在全国率先推出"核酸采样电子地图",市民可通过手机实时查询各采样点位置、排队情况等信息,大大提升了检测便利性。

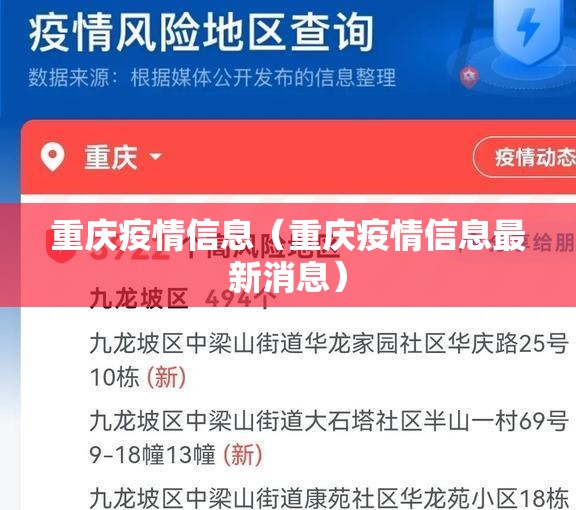

风险区域划定同样体现精准理念,重庆将风险区细化为高、中、低三个等级,并建立动态调整机制,以最近一次局部疫情为例,九龙坡区某街道仅对确诊病例所在楼栋实行封控,周边区域加强管理但不限制人员流动,这种"外科手术式"的精准防控,最大限度降低了社会成本。

重庆市民生活实录:疫情下的烟火气与韧性

走在重庆街头,仍能感受到这座城市的独特烟火气,解放碑、洪崖洞等知名景点游客数量虽不及往年,但本地市民的消费热情正在逐步恢复,监测数据显示,11月第一周,重庆主要商圈客流量环比增长12%,餐饮业营业额恢复至去年同期的80%左右。

社区生活方面,重庆创新推出"无疫小区"创建活动,已有超过2000个小区参与,在这些小区,居民凭"渝康码"绿码和规定时限内核酸阴性证明可自由出入,社区还组织"邻里互助团",为居家隔离人员提供代购、送药等服务,这种"政府引导+社区自治+居民参与"的模式,既保障了防疫效果,又维护了社区活力。

学校疫情防控同样备受关注,重庆中小学、幼儿园坚持"线下为主"的教学模式,实行"一校一策"防控方案,大学校园实施相对封闭管理,但通过增加文体活动、心理辅导等方式丰富学生生活,教育部门还开通"云端课堂",确保因疫情无法到校的学生学习不受影响。

重庆抗疫的智慧与信心

随着冬季来临,疫情防控面临新的考验,重庆市已制定秋冬疫情防控方案,重点加强医疗机构、养老机构、学校等重点场所防控,做好流感等呼吸道传染病多病共防,加快推进老年人疫苗接种,目前60岁以上人群全程接种率已达92%,加强免疫接种率持续提升。

重庆作为国家中心城市,在疫情防控中积累的"分区分级精准防控""科技赋能防疫""群防群控"等经验,不仅守护了本地居民健康安全,也为全国抗疫贡献了"重庆智慧",展望未来,随着防控措施持续优化、医疗资源不断充实、市民防护意识提高,重庆有信心统筹好疫情防控和经济社会发展,让这座山水之城焕发更加蓬勃的生机。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏