在中国抗击新冠疫情的宏大叙事中,疫苗的研发、生产和接种成为关键一环,长春和北京,这两座城市分别以不同的角色支撑起中国的疫苗战略:北京作为决策中心和研发高地,长春作为生产重镇和供应链枢纽,它们的合作不仅体现了中国速度,更彰显了中国智慧,本文将深入探讨这两座城市在疫苗战役中的独特贡献,并分析其背后的社会、科技和经济逻辑。

北京:疫苗研发的“大脑”与政策引擎

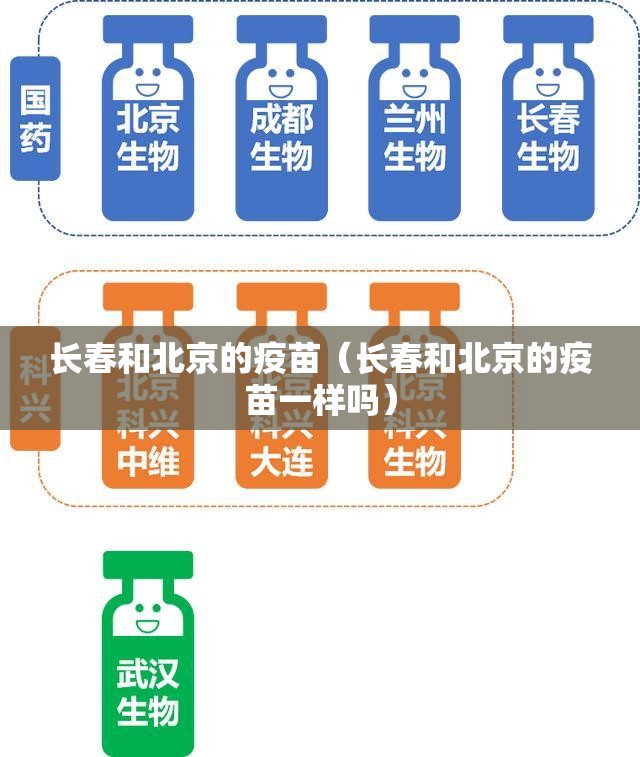

北京作为中国的首都,是国家疾控中心、中国食品药品检定研究院以及众多顶尖科研机构的所在地,这里汇聚了像中国生物技术股份有限公司(国药集团)和科兴控股等疫苗研发企业的核心团队,北京在疫苗战役中扮演了“大脑”角色:政策制定、临床试验协调和全球合作推进均从这里发端。

科兴的克尔来福疫苗(CoronaVac)和国药的北京生物疫苗(BBIBP-CorV)均在北京完成关键研发阶段,北京的高校和科研院所,如清华大学和北京大学,提供了基础研究支持,而政府的快速审批机制——如应急审批通道——确保了疫苗从实验室到市场的无缝衔接,北京还是中国疫苗外交的策源地,通过“春苗行动”等倡议,向全球提供疫苗援助,提升了中国的国际影响力。

北京的疫苗故事不仅是科技的胜利,更是制度优势的体现,从研发到分发,北京展示了如何通过集中资源和高效决策应对全球危机,这也伴随着挑战:如公众对疫苗安全性的疑虑,以及数据透明度的国际讨论,这些都在北京的舆论场中得到了充分辩论和引导。

长春:疫苗生产的“心脏”与制造堡垒

如果说北京是疫苗的“大脑”,长春则是生产的“心脏”,这座东北老工业基地城市,凭借其雄厚的生物制药基础,成为国药集团和科兴疫苗的重要生产基地,长春生物制品研究所等企业承担了大规模疫苗生产任务,利用自动化生产线和严格质量管控,确保了数亿剂疫苗的稳定供应。

长春的角色凸显了中国制造业的韧性,在疫情期间,长春的工厂24小时运转,工人和工程师们以“战时状态”加班加点,创造了单日产量破百万剂的纪录,这座城市不仅保障了国内需求,还通过物流网络将疫苗输送至全国乃至海外,长春的贡献是沉默却至关重要的:它证明了如何将科研成果转化为大规模现实应用,同时维护供应链的稳定性。

但长春也面临独特挑战,作为传统工业城市,其产业转型压力在疫情期间被部分缓解,但长期依赖单一产业的风险依然存在,疫苗生产带来的经济拉动效应——如就业增长和投资流入——为长春注入了新活力,但也提醒人们:生物医药产业的可持续发展需与区域经济多元化相结合。

双城协同:中国模式的缩影

长春和北京的协同合作,是中国疫苗战略成功的缩影,北京提供研发和政策支持,长春确保生产和物流效率,这种“研发-生产”分工模式高效且灵活,它反映了中国在危机管理中的顶层设计能力:通过资源整合和区域协作,最大化整体效益。

这种协同不仅限于国内,北京的国际合作与长春的制造输出相结合,使中国成为全球疫苗供应的关键玩家,截至2023年,中国已向超过120个国家提供疫苗援助,其中长春生产的疫苗占据了相当份额,双城故事因此超越了地理界限,成为全球公共卫生治理的一部分。

协同中也存在改进空间,疫苗分配中的城乡差距和区域不平等问题,在长春和北京的实践中也有所显现,需通过数字化管理(如健康码系统)和公平政策,进一步优化疫苗分发的效率和公平性。

疫苗双城记的未来启示

长春和北京的疫苗战役,不仅是一场科技和工业的胜利,更是一次国家治理能力的展示,两座城市以互补角色,共同支撑起中国的疫苗长城,为全球抗疫贡献了“中国方案”,随着mRNA疫苗等新技术的发展,双城需继续深化创新合作,应对可能出现的病毒变异和公共卫生挑战。

更重要的是,长春和北京的经验可为其他地区提供借鉴:如何将科研优势与制造能力结合,如何平衡速度与安全,以及如何在全球化背景下维护本土供应链安全,疫苗故事终会过去,但双城所承载的中国速度与中国智慧,将持久影响未来的公共卫生体系构建。

在这个意义上,长春和北京不仅是地图上的两个点,更是中国应对危机时韧性、创新和协作的象征,它们的疫苗之旅,最终映照的是一个国家在挑战中前行、在合作中强大的身影。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏