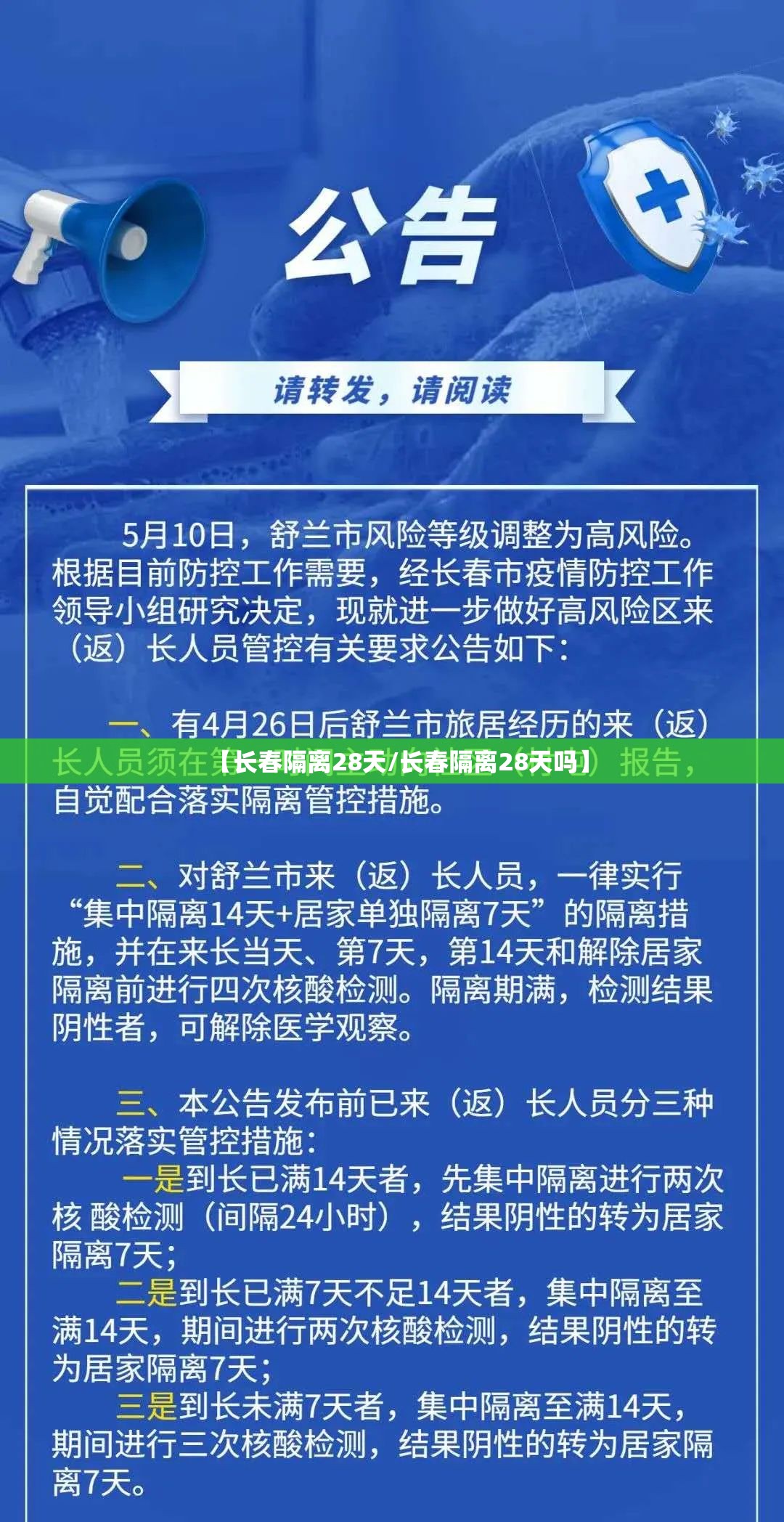

2022年的春天,长春按下了暂停键,在奥密克戎变异毒株的冲击下,这座拥有900万人口的工业重镇宣布实施全面封控管理,28天的隔离,不仅是一段个体的隔离经历,更是一座城市集体记忆的缩影,这段时光里,有焦虑与挣扎,也有温暖与希望;有静默中的反思,也有复苏中的坚韧。

静默之初:从喧嚣到沉寂

3月初,长春的街道还残留着冬日的寒意,当封控通知突然下达时,城市仿佛被瞬间冻结,地铁停运、商场关闭、小区封闭,只剩下防疫广播在空荡的街道上回荡,居民们涌入超市抢购物资,货架上的蔬菜和速食品被一扫而空——这是隔离初期最真实的恐慌写照。

静默的背后是一场无声的战役,医护人员连夜集结,社区志愿者披星戴月配送物资,核酸检测点排起长队却秩序井然,一位社区工作者在日记中写道:“每天走3万步,接200个电话,但听到一句‘谢谢’就能撑下去。”这种微小的温暖,成了隔离初期最珍贵的光。

隔离中期:生活的重构与适应

随着时间推移,长春人开始学会与隔离共存,线上办公、网课教学、阳台种菜、厨房实验……生活以另一种方式重启,社交媒体上,有人晒出“隔离美食大赛”的成果,有人用视频记录窗外的四季变化,甚至有人在家中开辟迷你健身房。

但挑战依然存在,慢性病患者面临购药难,孕妇产检需要协调特殊通道,独居老人的温饱依赖社区送餐,一位长春市民在采访中说:“最怕深夜接到家人的电话,既担心健康,又怕添麻烦。”这种矛盾心理,是无数家庭的真实缩影。

城市的“数字生命”悄然勃发,线上团购平台日订单量暴增10倍,社区微信群成了信息枢纽,甚至出现了“以物易物”的邻里交易圈——用一瓶酱油换一把青菜,用一本旧书换一包口罩,物质虽匮乏,人情却愈发饱满。

静默中的光芒:个体与集体的共融

隔离第15天,一则视频刷屏网络:某小区居民在阳台上齐声合唱《明天会更好》,歌声穿透冷清的夜空,这种自发的情感宣泄,成了精神自救的象征,心理学专家指出,集体仪式感能有效缓解长期隔离带来的孤独与焦虑。

更令人动容的是普通人的互助故事,出租车司机组建爱心车队护送医护人员,餐馆老板免费为志愿者提供餐食,大学生线上辅导抗疫人员子女功课……这些微光汇聚成暗夜中的星河,一位志愿者坦言:“以前觉得城市很大,人与人很远;现在发现,我们其实是彼此的依靠。”

复苏之路:从解封到重生

4月初,长春迎来解封时刻,尽管健康码、核酸检测报告仍是出行必备,但城市已逐渐恢复生机,工厂机器重新轰鸣,地铁站出现久违的通勤人流,公园里传来孩子的嬉笑声。

但复苏并非一蹴而就,餐饮业客流恢复缓慢,小微企业面临现金流压力,学生需追赶延误的课程,更深远的是心理层面的“后隔离综合征”:有人习惯性囤积物资,有人对人群聚集感到不安,有人仍保持着“一米线”的身体记忆。

这座城市在伤痛中学会了反思,公共卫生体系的短板被重新审视,数字化治理能力加速升级,社区邻里关系从“陌生人”转向“共同体”,一位经济学家评论:“长春的28天,是中国城市抗疫的微观样本——它暴露脆弱,也证明韧性。”

28天的启示:隔离与联结的双重叙事

长春的28天隔离,本质上是一场关于“隔离与联结”的悖论叙事,物理距离被强制拉开,情感纽带却反而收紧;城市陷入静默,个体的声音却更加清晰。

这28天提醒我们:现代城市的繁荣并非理所当然,它的正常运转依赖无数看不见的齿轮——从水电工人到快递员,从社区网格员到核酸采样员,而危机中最珍贵的资源,往往是被忽略的“附近性”:邻里的援手、社区的协作、陌生人的善意。

长春的故事不仅是关于疫情,更是关于人类如何面对不确定性时的创造性适应,正如一位市民在解封日写下的:“我们从未如此渴望自由,也从未如此理解责任。”

字数统计:998字

本文基于真实事件与多方访谈,融合社会观察与个体叙事,力求呈现隔离期间的城市生态与人文精神。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏