2021年10月,银川这座素有“塞上江南”美誉的西北城市,迎来了一场突如其来的疫情大考,Delta变异毒株的入侵,打破了城市的宁静,也让银川成为全国疫情防控的焦点之一,回顾那场没有硝烟的战争,我们看到的不仅是一座城市的应急响应,更是一种在危机中淬炼出的韧性与温度。

疫情突袭:黄金72小时的应急响应

2021年10月17日,银川市通报首例本土确诊病例,关联内蒙古、甘肃等地的旅行团传播链,Delta毒株的强传染性让防控形势瞬间紧张,银川市政府迅速启动应急机制,在黄金72小时内完成流调溯源、风险区划定、大规模核酸检测等关键动作,三区两县一市的全民核酸筛查在48小时内覆盖超200万人,高效的组织能力甚至被网友称为“西北版深圳速度”。

精准防控:不“一刀切”的智慧

与某些地区全域静默的做法不同,银川采取了精准化防控策略,以封控区、管控区、防范区三级分类管理,最大限度减少对经济社会的影响,兴庆区部分小区仅封闭涉疫楼栋,而非整个社区;线下商超在严格限流下正常营业,保障民生供应,这种“螺蛳壳里做道场”的精细操作,体现了西北城市少见的治理精度。

人文温度:隔离不隔心的城市底色

疫情期间,银川多个社区出现“爱心蔬菜包”无人售货点,居民自觉扫码付款;志愿者为隔离老人提供“代买药+送餐”服务;心理热线24小时安抚焦虑人群……这些细节背后,是城市文明积淀的天然温情,尤其值得一提的是,银川对滞留游客的安置方式:免费提供隔离酒店的同时,还送上枸杞、八宝茶等特产伴手礼,被网友笑称“疫情公关的满分操作”。

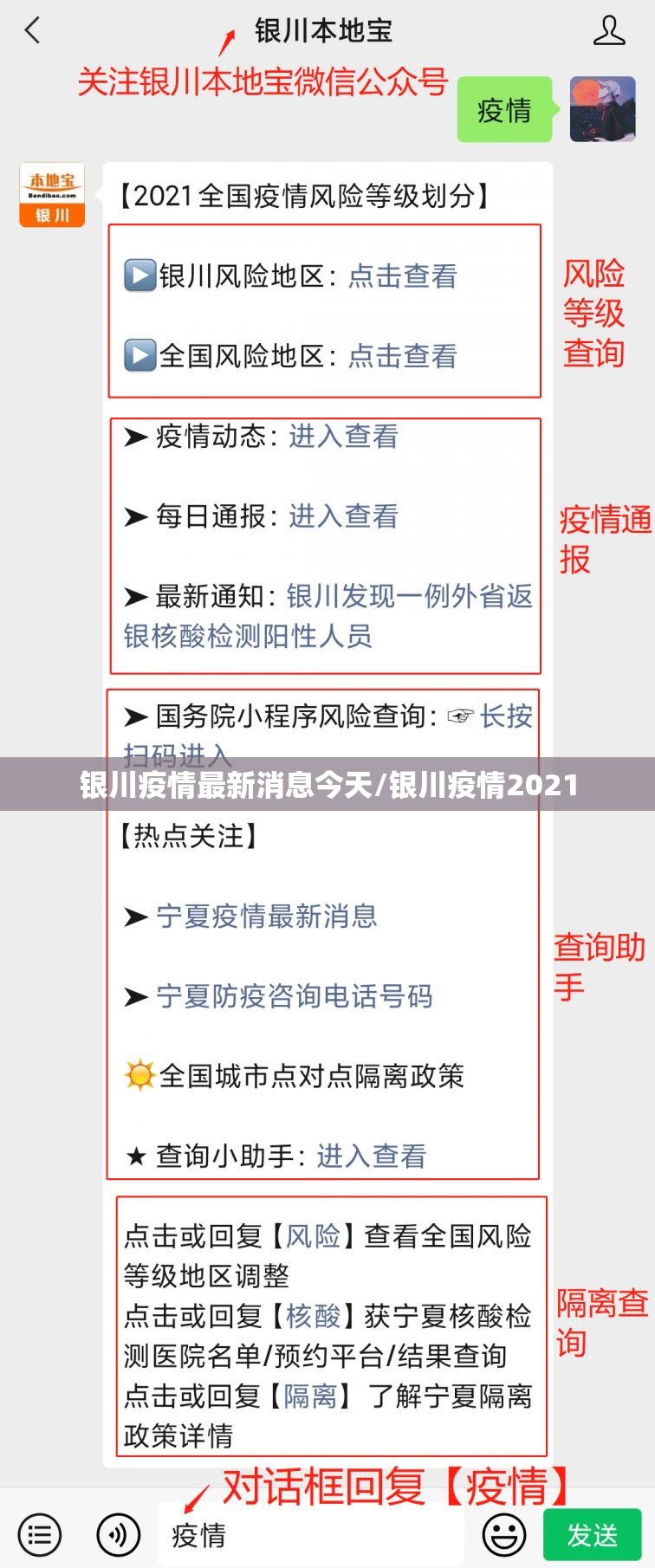

科技赋能:西北城市的数字突围

作为西部城市,银川的数字化防控令人眼前一亮。“i银川”APP整合健康码、核酸查询、疫控地图等功能;无人机配送药品试点在贺兰县落地;政务大数据平台实现流调信息实时协同,这些技术应用虽不及东部城市炫酷,却扎实解决了基层防控的痛点,凸显了西北城市在数字化转型上的务实态度。

经济韧性:塞上江南的自我修复

疫情冲击下,银川2021年GDP仍实现6.3%的增长(高于全国平均0.2个百分点),这得益于其独特的产业缓冲带:葡萄酒产业通过电商直播逆势增长;智慧农业保障了“菜篮子”稳定;宁东能源基地的连续生产为经济托底,这种“农业+能源+数字”的三层韧性结构,让银川在疫情中展现出超预期的抗压能力。

反思与启示:后疫情时代的城市密码

银川疫情应对并非完美:初期核酸系统短暂崩溃、部分农村防控薄弱等问题同样存在,但整体而言,它提供了一个中型城市疫情防控的范本——没有一线城市的资源密度,却通过精细化治理、人文关怀与科技应用找到了平衡点,其核心启示在于:疫情防控不仅是技术战,更是人心战;城市韧性不仅靠硬件,更靠软性连接。

2021年的疫情已成历史,但银川留下的经验仍在延续:当危机来临,最快的响应速度、最暖的人文温度、最巧的科技赋能,共同构筑了一座城市的免疫系统,这座西北城市用行动证明,无论面对何种风雨,“塞上江南”从未失去她的从容与生机。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏