云南省昆明市,素有“春城”美誉,常年气候宜人、花卉繁盛,是中国西南地区的重要经济、文化和旅游枢纽,自2020年初新冠疫情爆发以来,这座以温暖和活力闻名的城市也不可避免地经历了疫情的反复冲击,从最初的突发应对,到如今的常态化防控,昆明的疫情故事不仅是一座城市的抗疫缩影,更展现了其独特的韧性与人文精神,本文将从疫情时间线、防控措施、社会响应和未来展望等方面,深入探讨昆明市的疫情历程。

疫情时间线:从突发到常态化

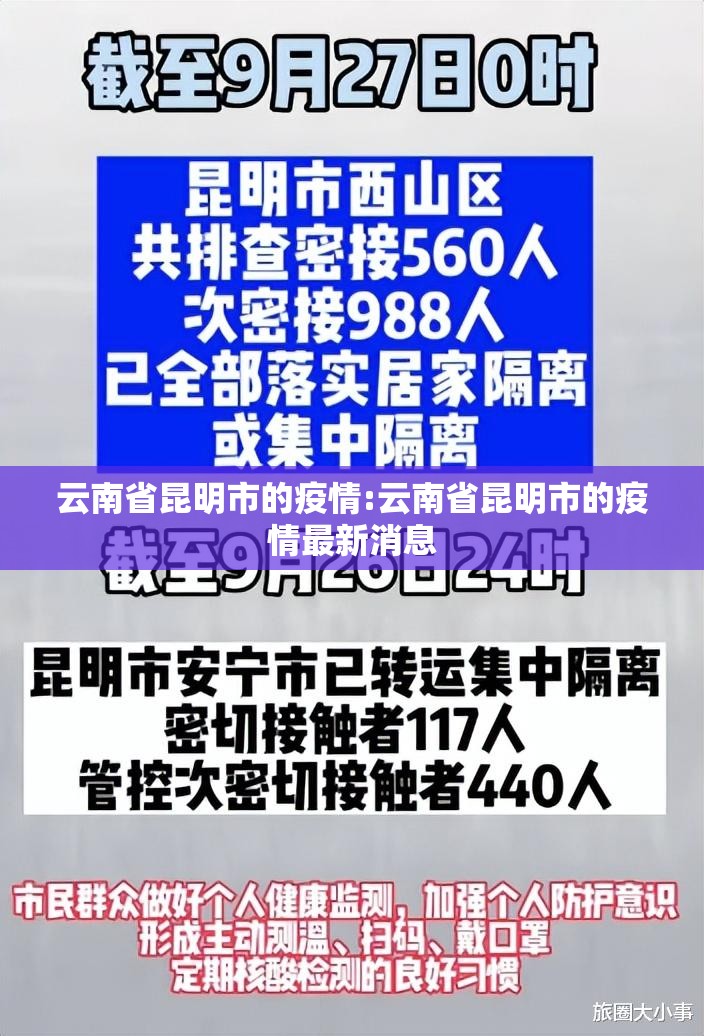

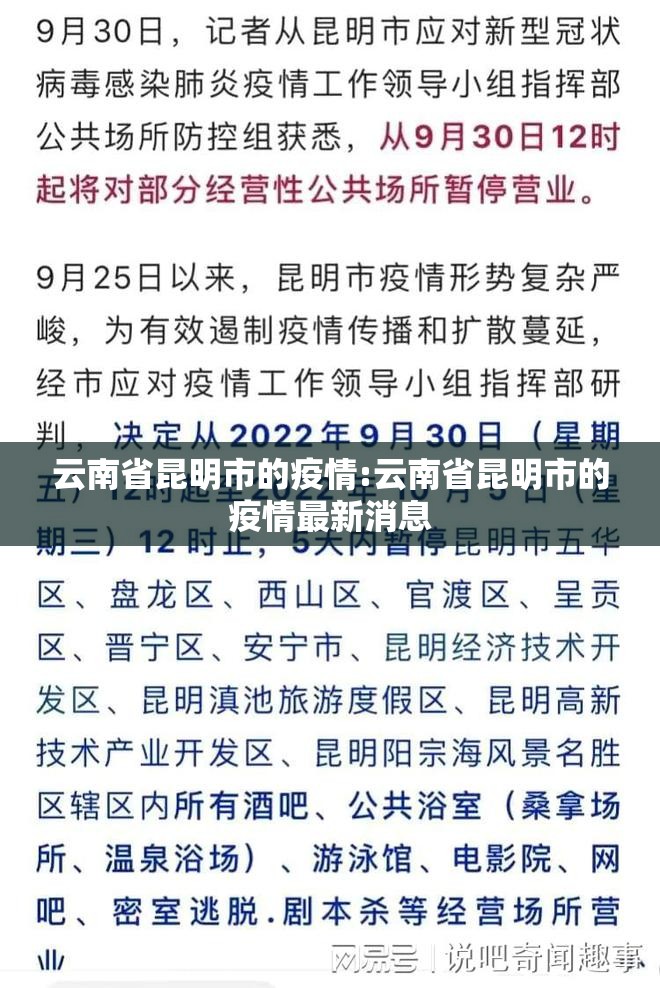

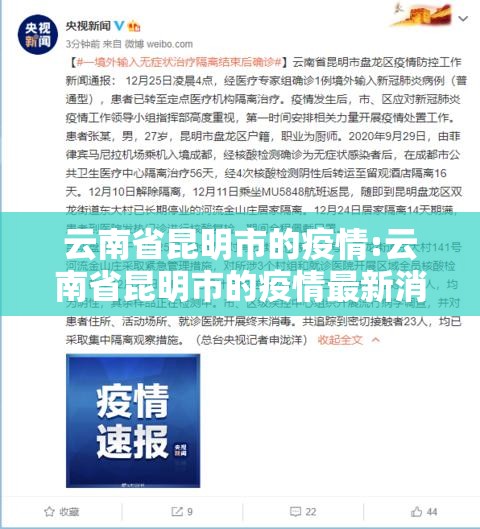

昆明市的疫情发展大致可分为几个阶段,2020年初,疫情首次爆发时,昆明作为旅游热门城市,面临较大输入性风险,但得益于早期严格的封锁和筛查措施,首波疫情得到较快控制,2021年至2022年,随着Delta和Omicron变种病毒的全球传播,昆明经历了数次局部爆发,例如2022年3月的官渡区聚集性疫情和同年8月的旅游相关病例激增,每次疫情反弹,昆明市都迅速启动应急响应,通过精准流调、区域核酸筛查和临时管控,避免了大规模扩散,进入2023年,随着国家政策优化调整,昆明逐步转向常态化防控,重点放在疫苗接种、医疗资源储备和科学精准管理上。

防控措施:精准与温情并存

昆明市的疫情防控策略突出“精准化”和“人性化”,政府利用大数据和健康码系统实现高效流调,减少全面封控对经济和社会的影响,在2022年的疫情中,昆明并未采取全域静默,而是针对高风险区域实施短暂管控,最大程度保障了民生和旅游业的运行,昆明注重人文关怀,如为隔离居民提供“蔬菜包”和心理疏导服务,并在疫苗接种中优先覆盖老年人和流动人口,截至2023年,昆明疫苗接种率已超过90%,建立了坚实的免疫屏障。

昆明依托其医疗资源,加强了定点医院和方舱医院的建设,全市指定了多家医院作为新冠定点救治机构,并储备了充足的药物和医疗设备,这种未雨绸缪的做法,在疫情高峰期间有效避免了医疗挤兑。

社会响应:全民参与的春城力量

昆明的疫情应对不仅是政府行为,更是全社会参与的集体努力,社区居民自发组成志愿者团队,协助核酸采样和物资配送;企业纷纷捐赠物资,支持一线抗疫;媒体则通过多语言(如傣语、彝语)宣传,确保信息覆盖所有群体,值得一提的是,昆明作为多民族聚居城市,在疫情中保持了民族团结,未出现任何歧视或冲突事件。

旅游业是昆明的经济命脉,疫情中受损严重,但行业展现了强大韧性,酒店、景区和旅行社积极转型,推出“云旅游”和本地游产品,并严格执行消毒和限流措施,2023年后,随着疫情稳定,昆明旅游业逐步复苏,五一假期接待游客量同比大幅增长,彰显了城市的活力回归。

挑战与未来展望

尽管昆明市疫情整体可控,但仍面临挑战,作为边境省份的省会,昆明需持续防范境外输入风险,尤其是与东南亚国家往来频繁的贸易和旅游活动,后疫情时代的经济恢复仍需时间,特别是中小企业和旅游业需更多政策支持。

昆明市应继续强化公共卫生体系,投资智慧医疗和疫情预警系统,同时推动经济多元化,减少对旅游业的过度依赖,总结疫情中的经验,如社区治理和应急响应机制,可为其他城市提供借鉴。

疫情下的昆明,如同一朵在风雨中绽放的鲜花,既经历了严峻考验,也展现了无尽的韧性与温暖,这座春城用科学和人文并重的方式,守护了人民的健康与春天的希望,正如一位昆明市民所说:“疫情终会过去,但我们的团结和勇气永远都在。” 在未来的日子里,昆明将继续以它的方式,书写一座城市与疫情共存的智慧篇章。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏