当“银川疫情最新轨迹”成为热搜关键词,这座宁静的西北城市突然被推到了风口浪尖,在这些冷冰冰的行程数据背后,隐藏的是一场全民参与的无声战争,每一处足迹的公开,都是对生命的敬畏和对责任的坚守,银川的疫情轨迹,不仅是信息的透明,更是一座城市温情的体现。

轨迹公布:透明与精准的博弈

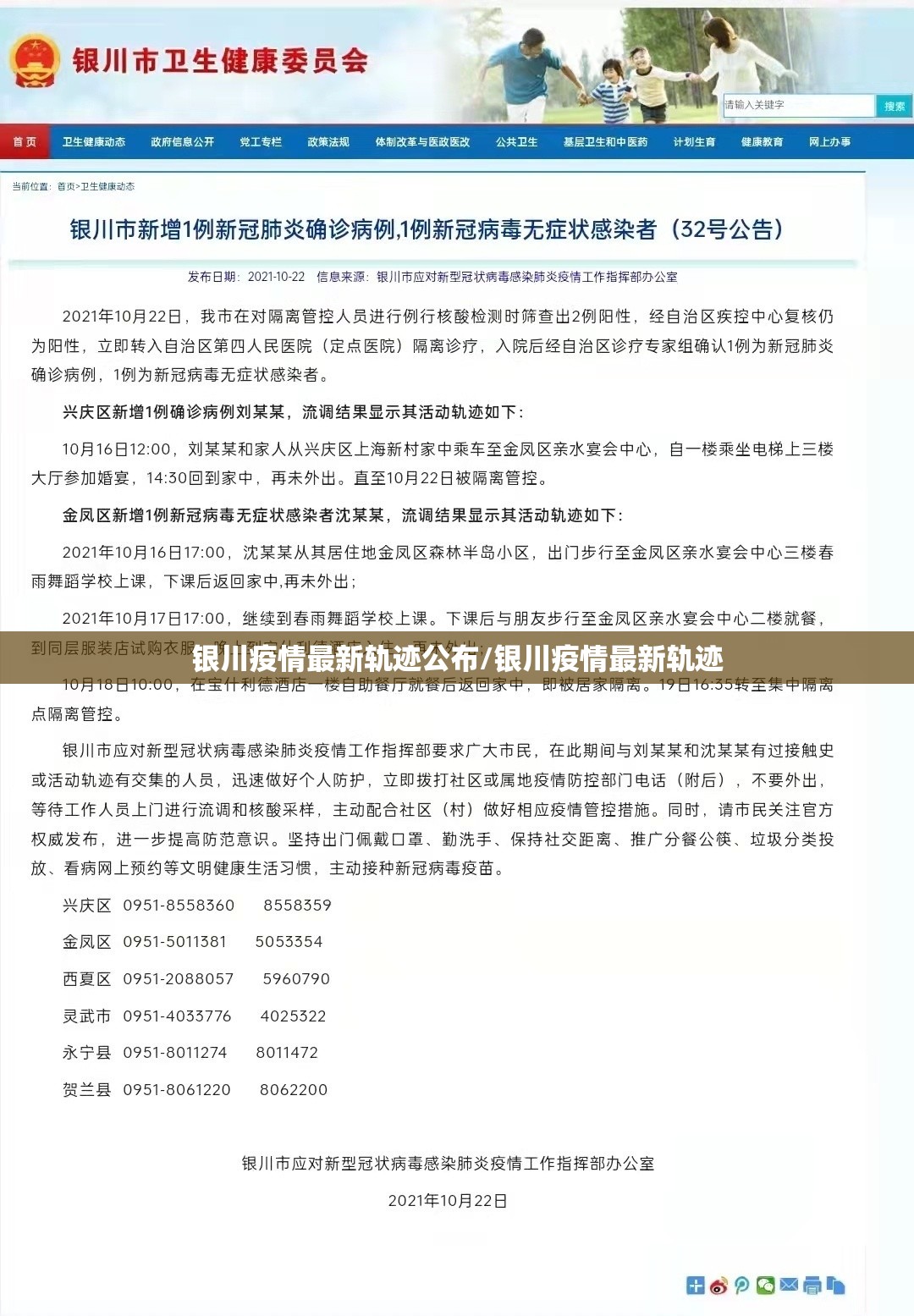

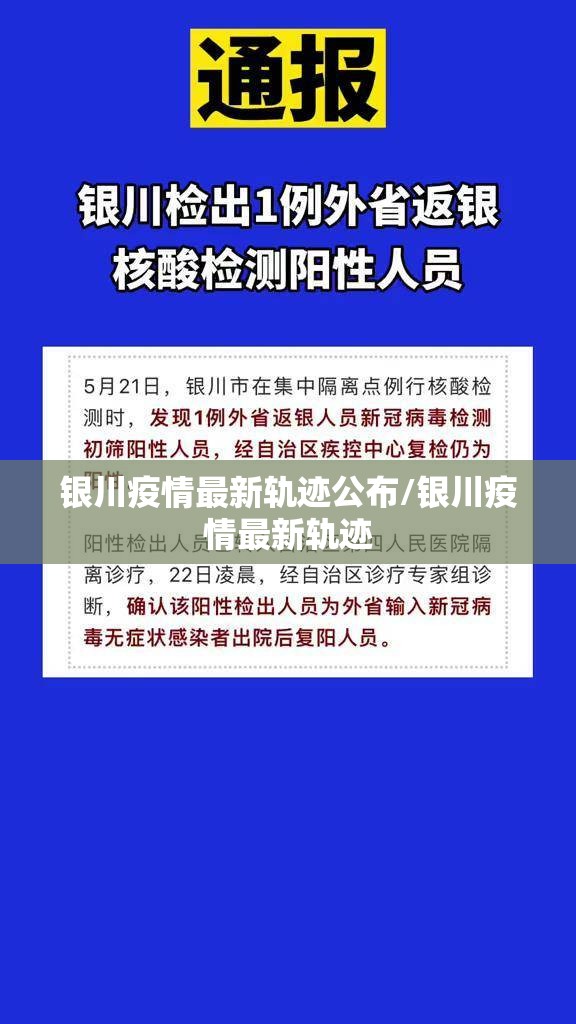

10月下旬,银川市通报新一轮疫情最新轨迹,涉及超市、餐厅、公交线路、医院等多个公共场所,与以往不同,本次轨迹公布呈现出前所未有的细节化特征:精确到分钟的时间节点、具体到门牌号的地点、甚至包括当事人的行为描述(如“佩戴口罩”“扫码进入”),这种高透明度的处理方式,并非简单的信息堆砌,而是基于流行病学调查的精准科学研判。

某确诊病例的轨迹中明确记录:“10月25日14:32-15:10,在金凤区某超市购物,期间全程佩戴口罩”,这类细节不仅帮助潜在风险人群快速自查,更传递出关键信息:防护措施的重要性,银川市疾控中心负责人表示:“轨迹公布的目的是切断传播链,而非制造恐慌,每一处足迹的追溯,都是对市民健康的负责。”

轨迹背后的科技力量

轨迹追踪的高效性,离不开科技支撑,银川通过“大数据+网格化”模式,整合通信基站定位、支付扫码记录、公共场所监控等多源数据,实现了行程轨迹的快速重构,以本次疫情为例,从发现病例到发布完整轨迹,平均时间缩短至6小时以内,这种速度的背后,是智慧城市基础设施的长期积累。

但科技并非万能,部分老年人或因不使用智能手机,轨迹存在盲区,为此,社区网格员通过上门询问、邻里协助等方式补全信息,这种“人机结合”的模式,既体现了技术的精准,又保留了人文的温度。

轨迹中的普通人:沉默的英雄

疫情轨迹中频繁出现的场所,往往是城市运行的毛细血管:菜市场、早餐店、公交车站……这些地点背后,是无数普通人的日常生活,一位轨迹中涉及的拉面馆店主在采访中说:“看到自家店名出现在公告里,第一反应是紧张,但很快转为配合,暂停营业、全员核酸,这是我们对社会的责任。”

而更多未被写入轨迹的普通人,同样在默默守护,志愿者协助流调工作,商家主动提供监控录像,市民自觉减少流动——每一份微小的努力,共同织就了疫情的防护网。

轨迹之外的反思:公共卫生体系的进化

银川疫情轨迹的公开,也暴露出城市公共卫生体系的短板与进步,早期轨迹信息中曾出现“某小区”等模糊表述,引发市民质疑,随后官方快速优化,将地点具体化,并附上风险等级提示,这种动态调整能力,反映出城市应急管理的成熟。

轨迹公布后的配套措施同样关键:临时核酸检测点设置、生活物资保障、心理热线开通……这些举措让透明化轨迹不仅停留在信息层面,更转化为实际行动。

未来挑战:在隐私与公共安全之间

轨迹公开虽利于防疫,却也可能引发隐私泄露问题,银川的做法是通过技术脱敏(如隐去姓名、身份证号)和法律约束(严格限制信息使用范围)平衡二者,但长远来看,仍需建立更完善的数据伦理规范,让公众在安全感与尊严感之间无需抉择。

轨迹终会消失,守护永不褪色

疫情轨迹终将随着风险消散而淡出公众视野,但其中蕴含的城市精神——科学、透明、共情、担当——却会持续沉淀为银川的文明底色,每一处足迹的追溯,不仅是为了阻断病毒传播,更是对每一个生命的郑重承诺:纵然疫情无常,守护从未缺席。

(字数:998字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏