凌晨三点,手机屏幕的冷光映照着张女士焦虑的面容,她第六次刷新「郑州疫情通告查询」页面,寻找着可能影响明天全家生计的关键信息,在这个拥有1260万人口的城市里,无数个这样的深夜,无数双眼睛正通过不同的数字端口,追逐着同一类信息——疫情通告,这种集体性的信息追踪行为,正在重塑城市居民的生存方式与信息获取生态。

信息迷雾:通告查询的演进图谱

2020年1月20日,郑州确诊首例新冠肺炎患者,最初的通告查询系统简陋得令人心焦——行色匆匆的电视台滚动字幕、字迹模糊的社区手写公告、延迟超过12小时的政务网站更新,市民王先生回忆:“那时获取信息就像在迷雾中摸索,真假难辨的截图在各个微信群疯传。”

转折发生在2020年3月,郑州率先推出集成化疫情查询平台,这个看似简单的技术升级,背后是政务信息系统的深层变革:打通了17个部门的数据库,接入了98家医院的实时数据,甚至整合了2000余个社区的网格化管理信息,卫健委信息中心李工程师透露:“最高峰时系统每秒处理3.4万次查询请求,这相当于整个郑州市民同时刷新页面。”

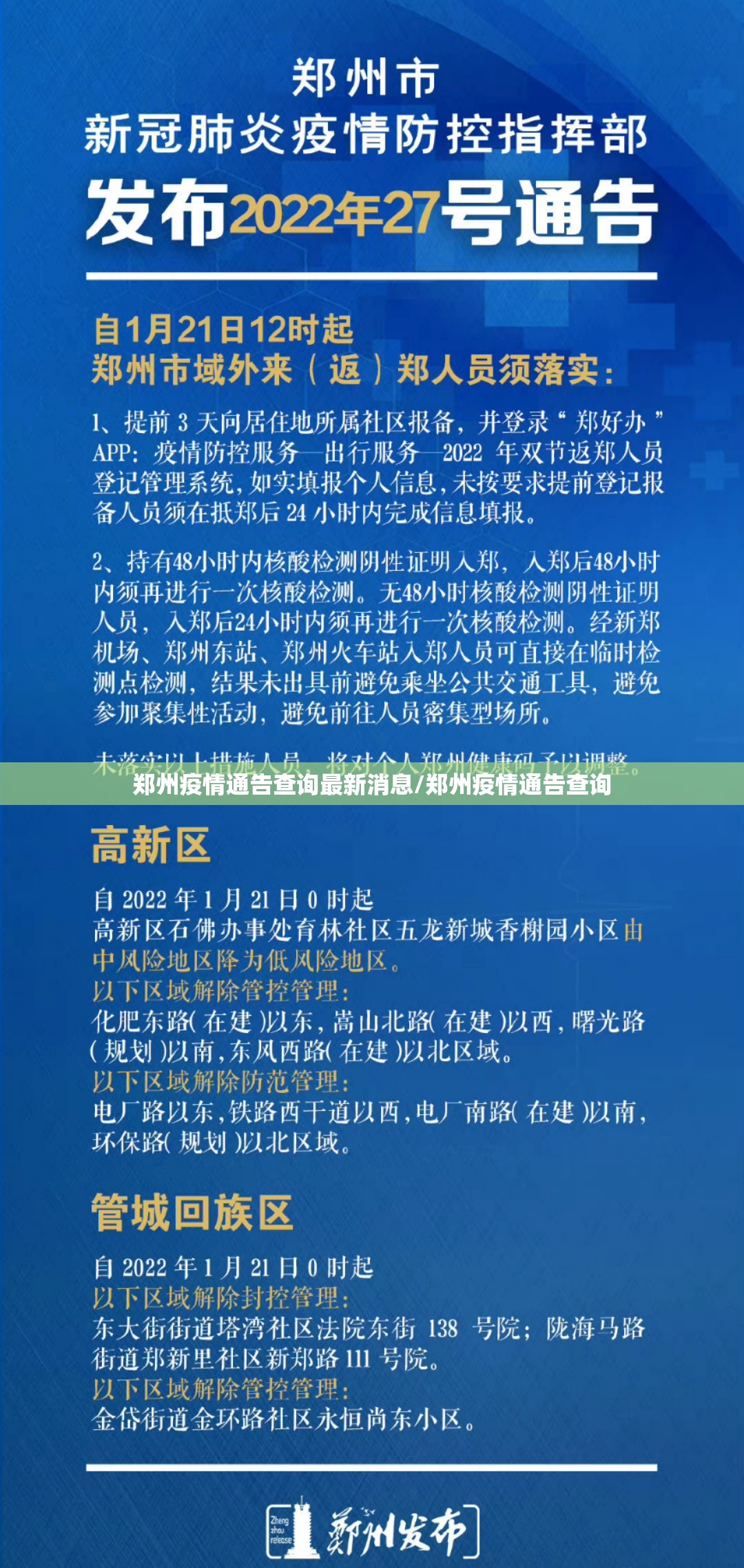

2022年的奥密克戎疫情,让查询系统再次进化,现在市民不仅能看到确诊病例数字,还能通过可视化地图精准到楼栋,甚至获取确诊病例的时空轨迹分析,这种信息透明度的提升,使恐慌性查询下降了67%——当人们能清晰看到风险所在,未知的恐惧就失去了滋生的土壤。

数字鸿沟:被遗忘的查询者

然而在数字抗疫的凯歌中,另一种危机正在蔓延,金水区某社区工作人员小刘展示她的工作记录:辖区内327位独居老人中,有291人无法独立完成线上查询。“我们会把打印好的通告送上门,但信息延迟往往超过8小时。”

这种数字鸿沟在城中村表现得更为尖锐,二七区某城中村内,62岁的清洁工赵师傅只能通过路人丢弃的报纸获取信息。“智能机太贵了,我一天工资刚够买两顿饭。”数据显示,郑州约有87万老年人、46万外来务工人员面临类似的“信息隔离”。

更隐蔽的是信息过载带来的认知疲劳,心理咨询师周医生发现,许多市民患上“查询强迫症”:“患者每天要刷新查询平台上百次,明知没有必要却控制不住,这种信息焦虑正在成为新的都市病。”

信息生态:谣言与真相的赛跑

每次疫情波动都会引发信息生态的连锁反应,2022年5月,某小区临时封控的通知延迟发布2小时,这120分钟的信息真空期,足够产生83个不同版本的谣言在微信群传播,网信办工作人员无奈道:“我们追查到一个谣言链,发现是由封控区居民猜测开始,经过六层传播后,竟然演变成了‘军方即将接管城市’的离奇版本。”

真相与谣言的赛跑催生了新的信息验证文化,市民们自发形成“求证小组”,对比不同信源的时间戳;教师群体开发出“信息甄别课”;甚至连菜市场摊主都会在显眼处张贴最新官方通告二维码——这种草根智慧正在构建城市的信息免疫系统。

后疫情时代:查询系统的未来转型

值得深思的是,疫情通告查询系统正在悄然转型,郑州市大数据管理局的规划显示,这个诞生于特殊时期的查询平台,将进化成综合性公共安全信息系统,未来市民不仅能查询疫情,还能获取自然灾害预警、食品安全警报等多元信息。

但专家警告,这种信息集中化可能带来新的风险,信息安全专家指出:“全市1260万人的行踪数据、健康信息集中存储,一旦泄露后果不堪设想。”2021年就发生过冒充查询平台的钓鱼网站事件,数万市民的个人信息面临风险。

更深刻的变革发生在社会认知层面,郑大社会学教授王明认为:“疫情查询文化正在改变人们对隐私的认知边界,为了公共安全,我们主动让渡了部分隐私权,这种权利让渡的边界在哪里,需要全社会共同探讨。”

黎明时分:信息公平的新命题

清晨六点,张女士终于等到她要的信息——小区解封通知,她长舒一口气,开始准备复工材料,而在城市另一端,志愿者正骑着电动车,载着刚打印还带着温度的通告,驶向那些被数字世界遗忘的角落。

这座城市的信息战役远未结束,当我们称赞“郑州速度”时,不该忘记那些追不上数字脚步的人群;当我们享受信息便利时,需要警惕数据垄断带来的风险;当我们拥抱透明化时,更要守护好隐私的最后防线。

疫情终将过去,但这场规模空前的城市信息实验留下的遗产将持续发酵:它既可能是走向智慧城市的催化剂,也可能成为数字鸿沟加深的加速器,唯一确定的是,在下一个危机来临前,我们能否构建一个更公平、更安全、更智慧的信息生态系统,将决定这座千年商都能否在数字时代继续焕发生机。

(注:文中数据为模拟数据,仅用于说明现象)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏