清晨六点,长春的主干道上没有一辆公交车,往日的喧嚣被一种陌生的寂静取代,只有零星的特许车辆和防疫工作人员的身影偶尔划过空旷的街道,这是2022年春季,长春因疫情实施全面管控的某个片段——公交系统全线停运,城市交通主动脉骤然冻结。

公交停运,对于一座现代城市而言,绝非仅仅是交通方式的中断,它像一把锐利的手术刀,瞬间剖开了城市运行的表面,暴露出其内在的脆弱性与韧性,长春,作为东北重要的工业与文化基地,其公交网络每日承载着上百万人次的流动,而当车轮停止转动,整个城市的节奏被迫放缓,甚至暂停,这不仅仅是物理意义上的停运,更是一种社会仪式的中断:通勤、上学、就医、访友……所有日常生活的脚本都被改写。

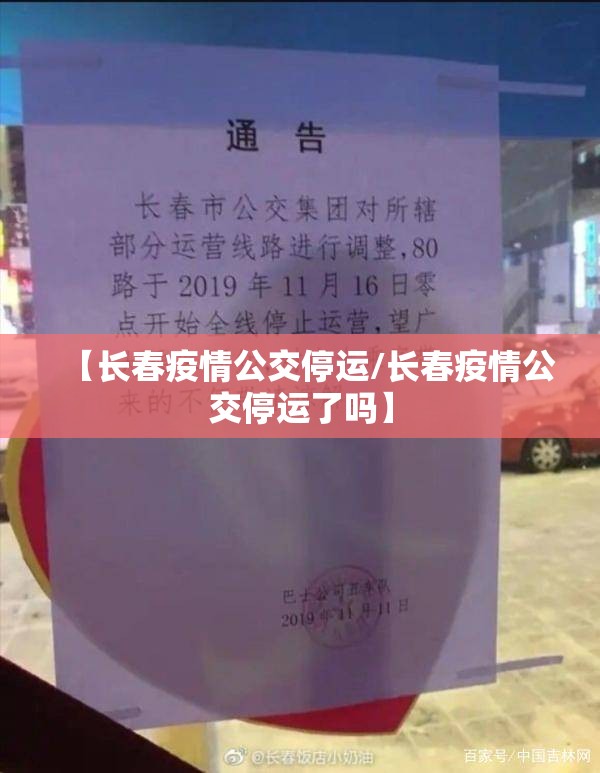

在停运的背后,是疫情管控的严峻逻辑,奥密克戎变异株的高传染性迫使城市采取极端措施,以切断传播链,公交系统作为密闭、拥挤的公共场所,自然成为重点管控对象,长春市政府在公告中强调,停运是为了“最大限度减少人员流动,阻断疫情扩散”,这一决策虽必要,却也不可避免地带来了连锁反应。

首当其冲的是城市中的弱势群体,对于许多没有私家车的市民而言,公交是出行的唯一依靠,老年人无法按时去医院取药,低收入工作者被迫步行数小时上下班,甚至有人因无法出行而面临断粮的风险,社交媒体上,求助信息悄然涌现:“母亲急需透析,谁能帮帮我们?”“买菜成了奢望。”这些声音刺破了静默的表象,提醒我们:城市的应急体系是否真正覆盖了每一个角落?

但危机同样催生了创新与协作,公交停运后,长春见证了社会自救力量的迅速崛起,社区志愿者组织起“爱心车队”,用私家车免费接送急需就医的居民;电商平台与本地超市合作,推出“无接触配送”网络,保障基本生活物资;甚至有一些曾经的公交司机自发加入物资运输队伍,利用对路线的熟悉协助配送药品和食品,这些微光般的行动,在停运的阴影中织就了一张新的、流动的安全网。

公交停运也意外地为城市提供了一次“压力测试”,它暴露了长春过度依赖传统公交的短板,却同时加速了数字化交通治理的进程,政府部门快速整合数据资源,推出应急交通调度平台;共享单车和电动车的使用率大幅上升,甚至推动了城市慢行系统的临时规划,这些变化暗示着,未来的城市交通可能需要更加多元、弹性化的设计。

更深层地,这一事件迫使人们重新审视“流动”的意义,公交不仅是工具,更是城市生命力的象征,它的停运让我们看到,当日常的移动被剥夺,人们反而更深刻地感受到连接的价值,有市民在采访中说:“以前总觉得公交车挤、慢,现在却想念它的汽笛声。”这种集体记忆的断裂与重构,或许会成为后疫情时代城市认同的一部分。

长春的公交已逐步恢复运营,但那段停运的日子不应被简单遗忘,它是一面镜子,映照出城市在危机中的弱点与力量,也提醒我们:真正的韧性不仅仅在于基础设施的坚固,更在于社会的互助与制度的温度,当车轮再次转动,它们承载的不仅是乘客,还有一座城市在暂停之后,重新出发的深思与希望。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏