初春的长春,本应是冰雪消融、万物复苏的季节,突如其来的疫情反弹,让这座素有“北国春城”之称的城市再次面临严峻考验,长春疫情病例的数字波动,牵动着无数人的心,但在这组数字背后,是一座城市的顽强抵抗、无数个体的默默付出,以及社会机器高效运转的复杂图景,长春的疫情应对,不仅是一场公共卫生战役,更成为观察中国城市治理现代化和社区韧性的重要窗口。

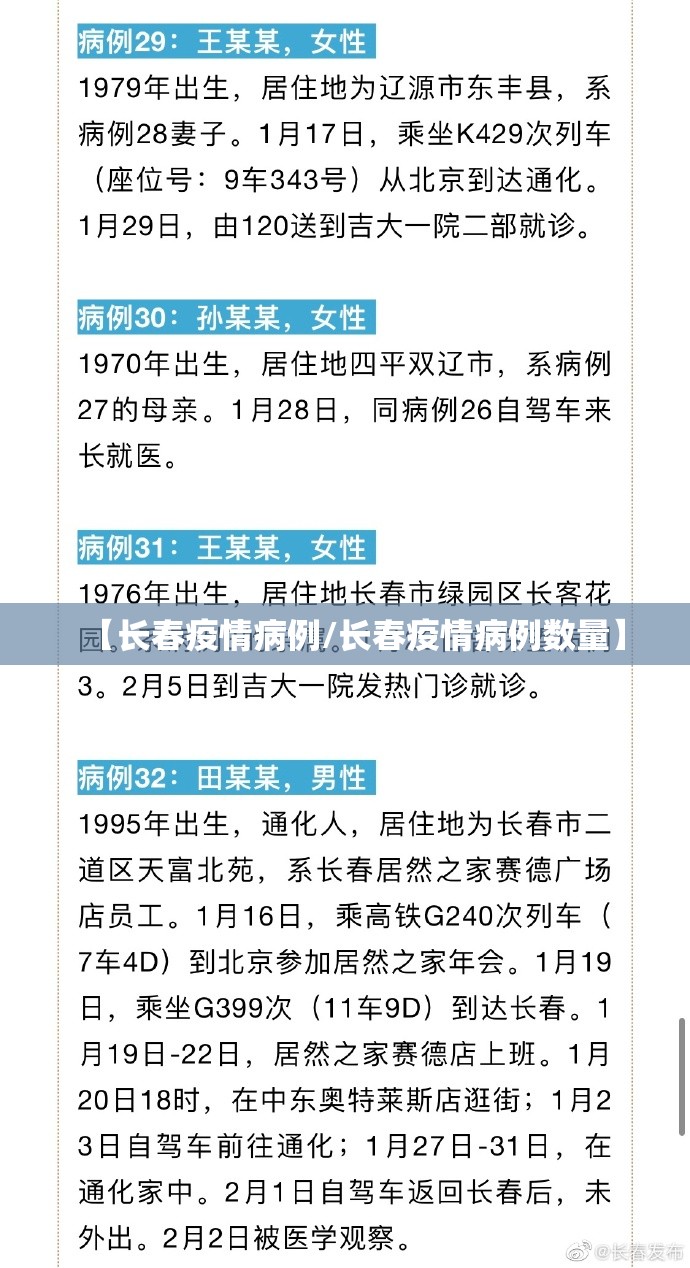

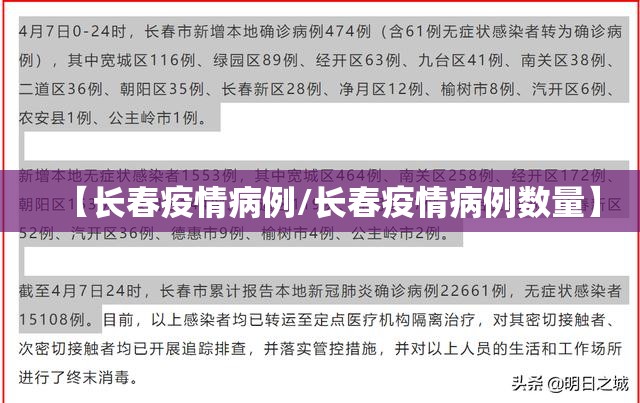

长春本次疫情病例的增长,主要与奥密克戎变异株的传播特性相关,这一毒株具有极强的传染性和隐匿性,导致早期发现难度加大,疫情初期,病例数呈现快速上升趋势,主要集中在社区传播和部分聚集性场所,政府部门迅速响应,通过流调溯源、大规模核酸检测和区域管控等措施,力图切断传播链,值得注意的是,长春在疫情中采用了“精准防控”策略,避免简单化的一刀切,而是根据风险等级动态调整管控范围,最大限度减少对经济和社会生活的影响。

疫情病例数据的背后,是无数抗疫工作者的昼夜奋战,长春的医疗队伍、社区志愿者、物流保障人员,构成了城市防御体系的中坚力量,在严寒的天气中,核酸检测人员持续作业;社区工作者穿梭于楼宇之间,为居民配送物资;流调人员争分夺秒追踪病例轨迹,这些场景,折射出中国基层治理的细致与人性化,长春部分社区为老人、孕妇等特殊群体开辟绿色通道,提供上门检测服务,体现了防控中的温度。

疫情病例的管理也凸显了科技支撑的重要性,长春利用大数据和人工智能技术,优化核酸检测流程,实现快速溯源和风险预警,市民通过健康码系统实时更新健康状况,政府部门借助数字平台动态调配资源,这种“智慧抗疫”模式,不仅提升了效率,也为未来城市公共卫生体系建设积累了经验。

疫情的影响远不止于公共卫生领域,长春作为东北地区重要的工业基地,疫情病例的波动对经济生产链造成了冲击,一汽集团等大型企业曾短暂停产,中小企业面临供应链中断和经营压力,但当地政府通过闭环生产、财政补贴和金融支持等措施,助力企业复工复产,这种平衡疫情防控与经济运行的尝试,彰显了城市在危机中的适应能力。

从社会层面看,疫情病例的增加也激发了市民的集体意识和自律精神,长春市民积极配合防控措施,减少非必要外出,主动接种疫苗,并通过社交媒体传播正能量,这种社会团结,是应对疫情的重要软实力,疫情暴露的短板也在推动改革,例如基层医疗资源的强化、公共卫生教育的普及以及数字基础设施的升级。

纵观全球,疫情病例的起伏已成为常态,长春的经历表明,疫情防控没有一劳永逸的解决方案,而是需要动态调整、多方协作和持续学习,这座城市的应对经验,既为中国其他地区提供参考,也为全球城市治理贡献了案例,长春需进一步健全公共卫生体系,加强科技赋能,提升社区韧性,以应对可能出现的挑战。

长春疫情病例的背后,是一座城市在危机中的成长与蜕变,这里有艰难,也有希望;有泪水,也有笑容,正如北国的春天终将到来,长春在抗疫中的坚守与复苏,正书写着一份关于韧性与智慧的答卷。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏