长春市因疫情防控需要实施临时交通管制,部分区域的快递服务随之暂停,这一突发状况不仅打乱了市民的日常生活节奏,也折射出城市应急管理中民生供应链的脆弱性,快递停运背后,是疫情防控与民生保障之间的平衡难题,更是城市治理能力的一场压力测试。

交通管制的必要性与快递停运的连锁反应

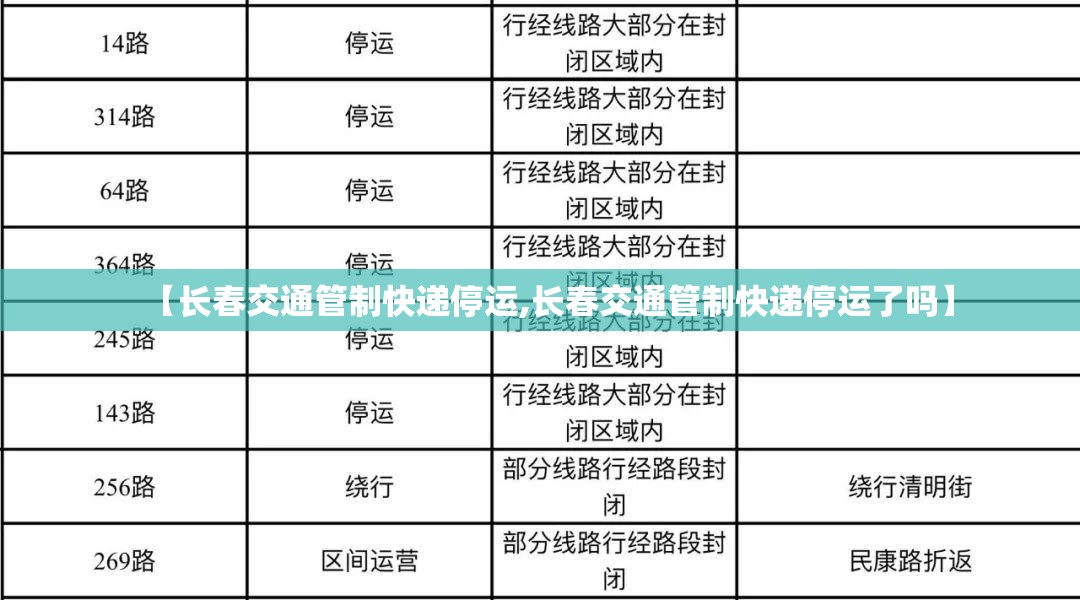

长春此次交通管制旨在快速切断疫情传播链,减少人员流动与聚集,是公共卫生应急响应的标准操作,快递物流作为城市运行的“毛细血管”,其停运直接触发了多重连锁反应:

- 民生物资配送延迟:药品、生鲜食品、母婴用品等时效性强的包裹积压,部分市民面临短期生活不便。

- 电商与中小企业承压:线上订单无法履约,商家退款率上升,尤其是农产品电商和中小商户现金流压力骤增。

- 末端配送人员生计受影响:快递员收入与派件量直接挂钩,停运导致其日薪锐减,群体生计问题凸显。

为何快递成为管制“牺牲品”?

快递物流高度依赖交通网络与人员流动,在“静默管理”模式下往往首当其冲,但深层次看,此次停运也暴露了三个结构性短板:

- 应急物流体系未完全打通:虽然各地已有保供企业“白名单”制度,但跨部门协调效率、末端配送通行证发放速度仍待提升。

- “最后100米”配送韧性不足:社区封闭后,物业、志愿者与快递企业之间的衔接机制尚未标准化,导致包裹从分拣站到居民手中的链条断裂。

- 数字治理能力参差不齐:部分区域未能及时通过数字化平台(如社区团购小程序、应急配送调度系统)弥补传统快递的缺口。

应对策略:短期纾困与长期韧性建设

面对突发管制,长春市政府与相关企业已采取多项措施缓解压力:

- 优先保障民生重点物资:建立药品、母婴用品等“绿色通道”,允许持特殊通行证的车辆点对点配送。

- 社区集单配送模式:以小区为单位统计需求,由保供企业统一配送到社区,再由志愿者分发,减少人员交叉。

- 无接触配送技术应用:无人机、智能快递柜在部分封闭区域试点,降低人力依赖与接触风险。

长远而言,城市需从此次事件中吸取经验,构建更具韧性的物流体系:

- 建立分级管控物流预案:根据疫情风险等级设计差异化配送方案(如低风险区正常配送、中风险区无接触配送、高风险区集单配送)。

- 推动数字供应链平台建设:整合政府数据、企业运力与社区需求,实现应急状态下物资调度“一网统管”。

- 加强末端配送多元协作:培训社区工作者、志愿者掌握基本物流分发技能,与专业快递企业形成互补网络。

市民视角:焦虑、理解与自救

在社交媒体上,长春市民的情绪复杂交织:既有对急需药品延误的焦虑,也有对防疫政策的理解支持,许多社区通过业主群自发组织“物资共享角”,以物易物缓解短期需求,展现出民间互助的温暖力量,这种自上而下政策与自下而上应对的结合,正是特殊时期城市韧性的体现。

危机中的进化契机

长春此次快递停运是应急状态下的临时阵痛,但也为全国城市提了个醒:疫情防控与民生保障并非单选题,唯有通过技术创新、制度优化与社会协同,才能让城市的“动脉”(交通)与“毛细血管”(物流)在危机中仍能有序跳动,当人们回望这段时光,或许会记得的不仅是等待包裹的焦灼,更是一座城市在压力中走向更智慧、更坚韧的足迹。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏