在信息爆炸的时代,疫情数据已成为公众关注的焦点,银川,作为宁夏回族自治区的首府,其疫情数据不仅反映了公共卫生状况,更折射出社会应对能力的多维度变化,本文将从数据趋势、政策响应、社会影响和未来展望四个方面,深入剖析银川疫情数据的独特内涵,超越简单的数字罗列,揭示其背后的深层故事。

数据趋势:波动中的规律与启示

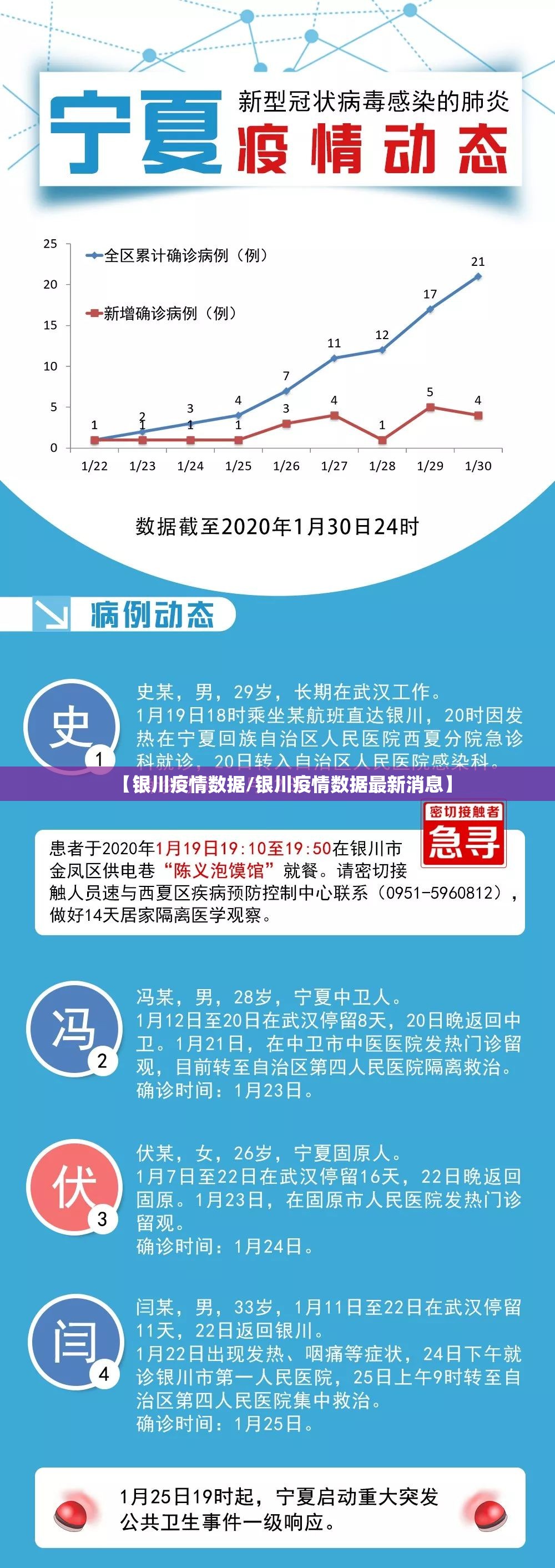

银川的疫情数据自2020年以来呈现出明显的阶段性特征,初期(2020-2021年),病例数较低,以输入性病例为主,防控措施以“外防输入”为核心,进入2022年,随着病毒变异和传播力增强,数据出现多次波动,尤其是奥密克戎变异株引发的本土聚集性疫情,导致单日新增病例数一度攀升,2022年11月,银川单日新增本土确诊病例超过50例,创下阶段性高峰。

这些数据并非孤立存在,通过对比全国其他城市(如乌鲁木齐或兰州),银川的疫情数据总体处于可控范围,但局部暴发频次较高,反映出西北地区城市在资源分配和应急响应上的共性挑战,数据还显示,疫苗接种率与病例重症率呈负相关——截至2023年初,银川全程接种率已达90%以上,这使得重症比例始终低于全国平均水平。

政策响应:从精准防控到动态调整

疫情数据驱动了政策的迭代,银川早期采用“一刀切”的封控模式,但后期逐步转向精准防控,2022年夏季,基于数据预测,银川率先推行“分区分级”管理,将高风险区缩小至楼栋或单元,减少社会面影响,政策调整的背后,是数据支撑的决策机制:利用大数据分析传播链,通过核酸筛查覆盖率(持续保持在95%以上)快速锁定潜在风险。

数据透明化成为政策公信力的关键,银川每日通过官方平台发布疫情数据,包括确诊病例轨迹、风险区域变化和物资保障情况,这增强了公众信任,但数据也暴露了短板:农村地区检测资源覆盖不足,曾导致数据延迟或低估,提示了城乡差异的治理难题。

社会影响:数据背后的人文叙事

疫情数据不仅是统计数字,更承载着社会情绪和经济代价,银川的第三产业占GDP比重超过50%,疫情波动导致服务业反复受创,数据显示,2022年银川社会消费品零售总额同比下降3.5%,中小微企业注销率同比上升12%,这些数据背后,是无数个体经营者的挣扎——一位银川餐馆老板在接受采访时坦言:“每一条疫情曲线都牵动着我们的生死线。”

数据也反映了社会韧性的提升,社区团购订单量在封控期间增长200%,志愿者参与率上升35%,显示基层自救能力的增强,心理健康数据同样值得关注:银川市心理咨询热线2022年接听量同比增长40%,提示疫情对心理健康的长期影响需纳入政策考量。

数据驱动的常态化治理

银川疫情数据的未来价值在于预测与预防,随着病毒流感化趋势,数据监测重点应从“病例数”转向“重症率”和“医疗资源负荷”,银川已试点将疫情数据与智慧城市平台整合,通过AI模型预测爆发风险,提前部署资源,基于历史数据,冬季返乡潮可能引发小幅反弹,但医疗系统准备率已提升至80%以上。

数据共享机制亟待完善,西北地区城市间数据壁垒仍存在,未来需构建区域协同网络,实现预警联动,从全球视角看,银川的数据治理模式可为中小城市提供借鉴——平衡防控与经济发展,关键在数据驱动的精细化决策。

数字之外,更见人心

银川的疫情数据是一面镜子,照见政府的响应速度、社会的耐受底线和个体的悲欢离合,它提醒我们,数据本质是工具而非目的,真正的挑战在于如何让冷冰冰的数字赋能温暖的人文关怀,银川或需在数据开放与隐私保护、短期防控与长期发展之间寻找更优解,而这正是所有城市在后疫情时代的共同课题。

通过深度解析银川疫情数据,我们不仅看到了一个城市的抗疫轨迹,更窥见了人类在危机中的进化与反思,数据终会褪色,但其中蕴含的智慧与勇气,将长久照亮前路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏