2022年,郑州这座千万级人口的现代都市,因疫情反复而多次进入封控状态,街道空旷,商场闭户,小区紧闭——这些场景似乎已成为中国城市在特殊时期的共同记忆,但郑州的封控故事,远不止于静态的管理措施,而是一座城市在危机中展现的韧性、人性与变革力。

封控之下的城市运转逻辑

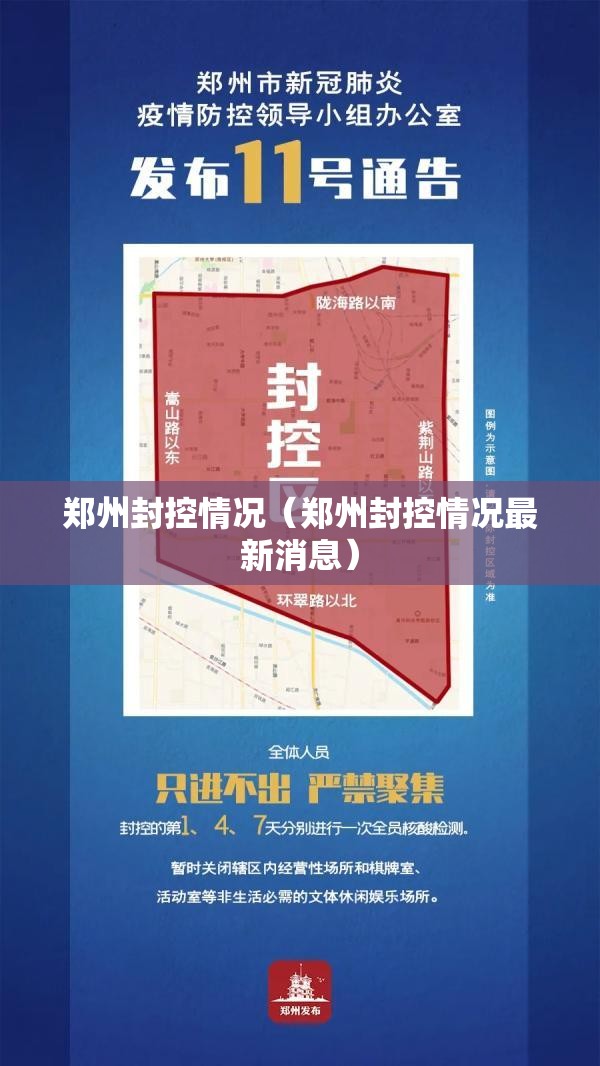

郑州的封控管理遵循“精准化、网格化”原则,以行政区划为基础,将城市划分为多个防控单元,每个单元由社区工作人员、志愿者和下沉干部组成服务团队,负责物资配送、核酸检测和紧急救助,与2020年初期相比,郑州的封控更注重数据支撑:通过健康码、行程码和核酸检测结果动态调整风险等级,避免“一刀切”式管理,部分区域仅封控楼栋而非整个小区,最大限度减少对居民生活的影响。

封控也暴露了城市治理的短板,初期,部分区域因物资配送延迟引发短暂混乱,但随后政府通过建立“线上订购+定点配送”体系,与本地电商平台(如UU跑腿、丹尼斯百货)合作,逐步稳定了供应链,这种快速迭代的应对方式,反映了城市在压力下的自我修复能力。

微观视角:普通人的生存策略

封控期间,郑州居民的生活呈现出两极状态,线上办公、网课成为主流,数字技术弥合了物理隔离的鸿沟,底层劳动者(如环卫工人、外卖员)面临收入骤降的困境,社交媒体上,有人分享阳台种菜的经验,有人组织社区团购自救,也有人因长期隔离产生心理焦虑。

一个值得关注的现象是“邻里共同体”的复苏,许多小区自发建立互助群,年轻人帮助老人网购药品,志愿者为医护人员提供免费餐食,这种自下而上的协作网络,成为官方体系之外的重要补充。

经济与民生的平衡难题

作为国家中心城市和交通枢纽,郑州封控的经济成本极高,据本地媒体报道,2022年封控期间,批发零售、餐饮住宿等行业营收同比下降超30%,中小微企业面临租金、人力成本的双重压力,部分商户通过直播带货转型线上,但更多依赖线下流量的实体店难以维系。

政府虽推出减税降费、信贷支持等政策,但政策落地存在滞后性,一名受访的餐饮店主表示:“补贴申请流程复杂,等到资金到位时,店铺可能已经倒闭。”这种矛盾凸显了应急政策与执行效率之间的脱节。

封控背后的技术创新与争议

郑州在封控中广泛应用技术手段:无人机巡逻、电子围栏、智能门磁等设备被用于监控隔离人员;核酸检测点通过算法优化分布,减少排队时间,但技术治理也引发隐私担忧,部分小区要求居民全天候开启位置共享,数据安全成为公众质疑的焦点。

“沉默的少数”需求易被忽视,残障人士、慢性病患者、孕妇等群体在封控中面临就医难、购药难等问题,尽管后来开通了绿色通道,但初期响应不足表明应急机制仍需完善。

后封控时代的反思与启示

郑州的封控经验揭示了一个核心问题:如何在公共卫生安全与个体自由之间找到平衡?从结果看,封控有效遏制了疫情扩散,但代价是社会成本的持续累积,城市或需从三方面改进:一是建立更透明的信息发布机制,减少公众恐慌;二是构建“平战结合”的物资保障体系,提升抗风险能力;三是将心理疏导纳入应急响应,关注长期隔离的精神健康。

更重要的是,封控不应仅是临时措施,而应推动城市治理的深层变革,郑州此后加快了“15分钟便民生活圈”建设,增加社区医疗资源投入,这些举措正是对封控暴露问题的直接回应。

郑州的封控是一面多棱镜,既折射出中国城市的治理效能,也映射了普通人的坚韧与智慧,它提醒我们:一座城市的真正力量,不仅在于高楼广厦,更在于危机中的人性光辉与制度弹性,当封控成为历史,那些关于互助、创新与反思的故事,将继续塑造郑州的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏