在新冠疫情反复冲击与经济下行压力交织的背景下,浙江省作为中国民营经济大省和对外开放前沿,率先推出一系列精准、多维的疫情减免政策,不仅有效缓解了企业负担,更成为全国区域经济韧性治理的典范,本文将深入解析浙江政策的核心特点、实施效果及未来挑战,展现其如何通过制度创新实现“保主体、稳就业、促发展”的多重目标。

政策背景:危机中育新机

浙江省经济体量庞大,中小企业占比超过90%,疫情对餐饮、旅游、制造等行业造成严重冲击,2020年初以来,浙江省委省政府快速响应,结合本省实际,先后出台《关于应对疫情影响支持企业健康发展的若干意见》《浙江省稳经济38条措施》等政策文件,形成“减负、纾困、输血、赋能”四位一体的政策体系,其核心逻辑是通过阶段性政策与长效机制结合,既救急又治本。

政策亮点:多维减免与精准直达

浙江的减免政策并非简单“撒胡椒面”,而是注重精准性和系统性,主要涵盖以下维度:

-

税费减免与延期缴纳

对小微企业、个体工商户实施增值税减免、所得税缓缴、房产税和城镇土地使用税优惠,仅2022年一季度,全省新增减税降费超过400亿元,惠及市场主体超300万户,通过“浙里办”数字化平台,企业可在线申请“即享即兑”,实现政策直达。 -

社保公积金缓缴与补贴

对餐饮、零售等特困行业实施养老保险、失业保险和工伤保险单位缴费部分缓缴,并发放稳岗补贴,杭州、宁波等地还推出员工技能培训补贴,鼓励企业以训代岗。 -

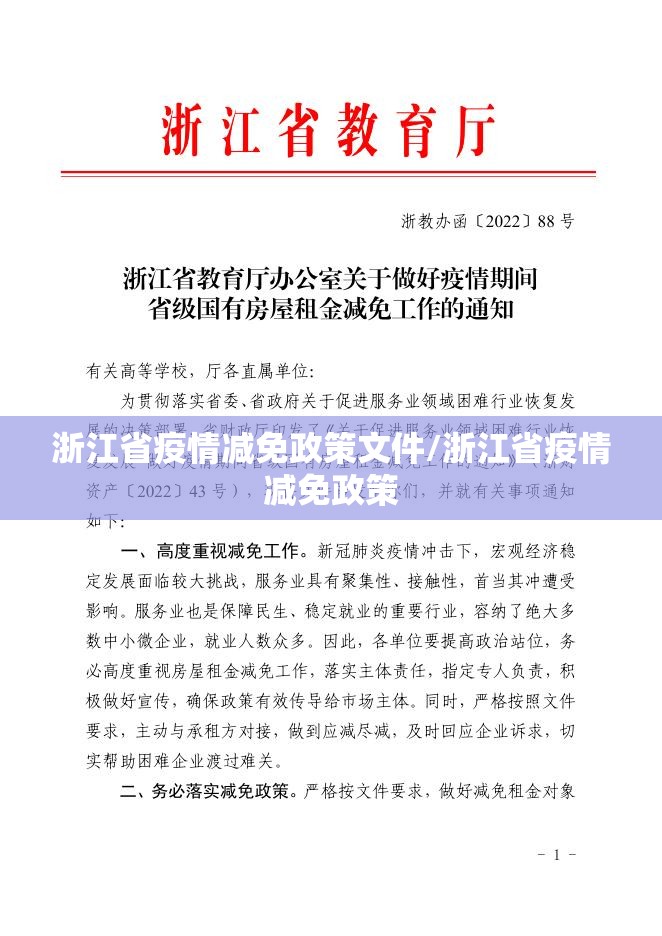

租金减免与能源成本控制

要求国有房产为承租户减免3-6个月租金,并鼓励非国有物业参与,对用电量较大的制造业企业实行阶段性电价优惠,降低运营成本。

-

金融信贷支持

设立专项再贷款额度,鼓励银行对中小微企业提供无还本续贷、信用贷款支持,浙江省金融综合服务平台上线“抗疫贷”产品,实现银企对接智能化。

创新机制:数字化与协同治理

浙江政策的最大特色在于其治理手段的创新:

- 数字化赋能:依托“浙里办”“企业码”等平台,实现政策发布、申报、审核、兑付全流程线上化,避免企业“跑断腿”。

- 区域差异化:杭州、温州、义乌等地根据本地产业特点推出补充政策,如义乌针对外贸企业推出出口信用保险补贴,温州为鞋服行业提供物流补贴。

- 社会力量联动:鼓励商会、行业协会参与政策宣传与监督,形成“政府+市场+社会”协同网络。

实施效果:数据说话,企业点赞

截至2022年6月,浙江省累计为企业减负超过3000亿元,市场主体数量逆势增长5.2%,城镇调查失业率控制在5%以内,宁波一家外贸企业负责人表示:“租金减免和出口退税加速到账,让我们撑过了最难的时候。”政策不仅避免了大规模倒闭潮,还助推了数字经济、生物医药等新业态的爆发。

挑战与展望:从应急到常态化的制度建构

尽管成效显著,浙江政策仍面临一些挑战:一是部分小微企业政策知晓率低,二是非国有物业租金减免推进难,三是长期减负与财政可持续性的平衡,浙江需进一步优化政策精准推送机制,探索“疫情险”等市场化工具,并将临时措施转化为长效机制,如建立企业应急纾困基金、完善产业链风险预警系统。

浙江经验的全国意义

浙江省的疫情减免政策不仅是区域应急管理的成功实践,更为中国其他省份提供了可复制的范式——通过数字化手段、多维政策组合和市场化思维,实现经济治理的精准性与包容性,在疫情常态化的今天,浙江正以“干在实处、走在前列”的姿态,书写着高效统筹疫情防控与经济发展的新篇章。

参考文献:浙江省政府办公厅、浙江省税务局公开数据;《浙江日报》相关报道;中小企业调研访谈记录。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏