随着疫情防控形势的逐步好转,长春这座东北工业重镇是否解封,已成为全社会关注的焦点,这不仅是一个简单的政策决策,更是一场涉及公共卫生、经济复苏和社会心理的多维博弈,长春的解封之路,折射出中国在疫情常态化管理中的挑战与智慧,也引发了人们对未来城市治理的深层思考。

长春作为吉林省的省会,自2022年初暴发疫情以来,经历了严格的封控措施,封城期间,城市按下暂停键:工厂停产、商铺关闭、居民居家隔离,整个社会运转几乎陷入停滞,这种“硬核”防控虽有效遏制了病毒扩散,但也带来了巨大的经济和社会成本,中小企业面临生存危机,市民生活受限,心理压力倍增,解封与否,直接关系到城市的生机与人民的福祉。

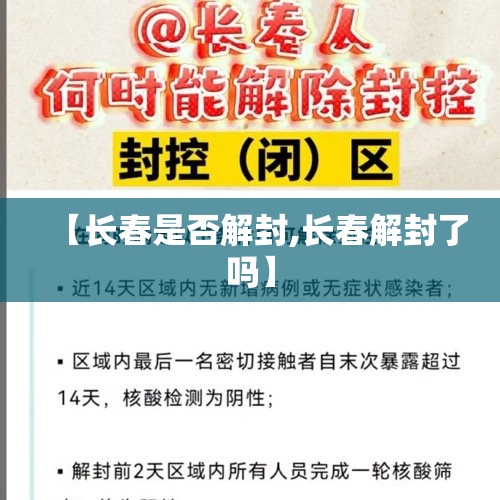

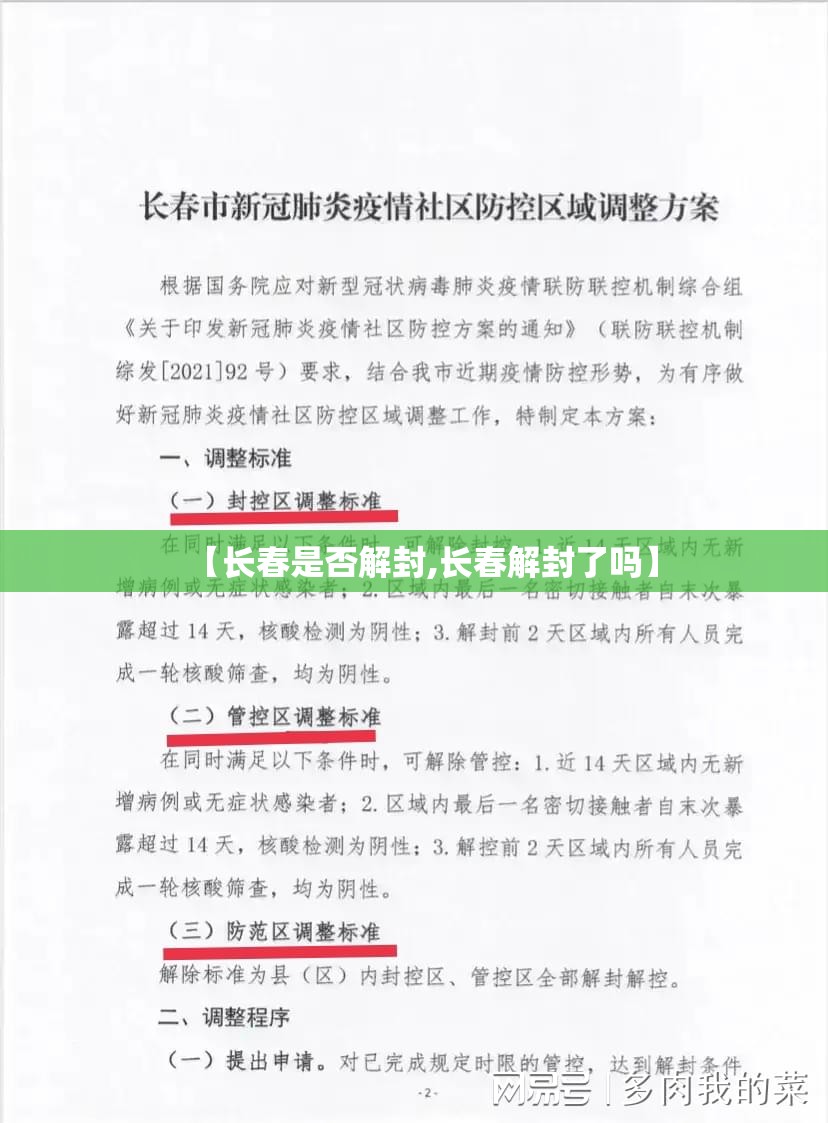

从数据看,长春近日新增确诊病例持续下降,多个区域逐步实现社会面清零,这为解封提供了客观基础,解封不是一蹴而就的过程,而是一个分阶段、分区域的谨慎试水,政府部门需综合考虑疫情反弹风险、医疗资源承载力、疫苗接种率等多重因素,优先开放低风险区的商场、公园,逐步恢复公共交通,同时保持核酸检测和健康码查验的常态化,这种“有序解封”模式,既是对科学防控的践行,也是对市民期待的回应。

但解封背后的挑战不容小觑,奥密克戎变异株的高传染性,意味着任何松懈都可能引发新一轮爆发,长春的工业结构以汽车制造、轨道交通等产业集群为主,一旦复工后出现聚集性疫情,将导致产业链中断,影响远超本地范围,解封后的社会心态调整至关重要,长期封控让部分市民产生焦虑或麻痹心理,如何引导公众适应“与病毒共存”的新常态,成为政府和社会的一项持久任务。

更重要的是,长春的解封决策具有全国性示范意义,作为老工业基地,长春的经济复苏关乎东北振兴战略;作为人口密集城市,其防控经验可为其他地区提供参考,解封不仅是打开城门,更是探索一条平衡疫情防控与经济发展的新路径,这需要政策精准发力,比如加大对企业纾困的财政支持,推广“无接触”数字经济,以及完善突发公共卫生事件应急机制。

从全球视角看,长春的解封也是中国防疫政策演进的缩影,在“动态清零”总方针下,各地正逐步从全面封控转向精准防控,长春若成功解封,将证明中国有能力在保障人民健康的同时,稳步恢复社会活力,但这并不意味着疫情终结,而是进入更精细化的管理阶段——如加强疫苗加强针接种、普及抗原检测、优化隔离政策等。

长春是否解封,答案已渐明朗:解封是大势所趋,但必须是科学、有序、有温度的,这座城市的重启,象征着抗疫韧性与希望,也提醒我们:疫情从未远离,解封不代表解放,而是新挑战的开始,唯有政府、企业、市民携手,才能在复苏之路上行稳致远,让长春的春天真正到来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏