清晨的滇池边,海鸥掠过水面,却少见游人的身影;往日熙攘的南屏步行街,如今只有零星行人戴着口罩匆匆而过;地铁站入口处,工作人员耐心查验健康码,红外测温仪无声闪烁——这是2023年冬日昆明的日常图景,作为中国西南重要门户,昆明在疫情防控中展现出的既不是一刀切的僵化,也不是放任自流的懈怠,而是一种精准而富有弹性的“昆明式防疫”,在坚守与变通之间寻找着最佳平衡点。

精准防控:科学为尺,数据为器

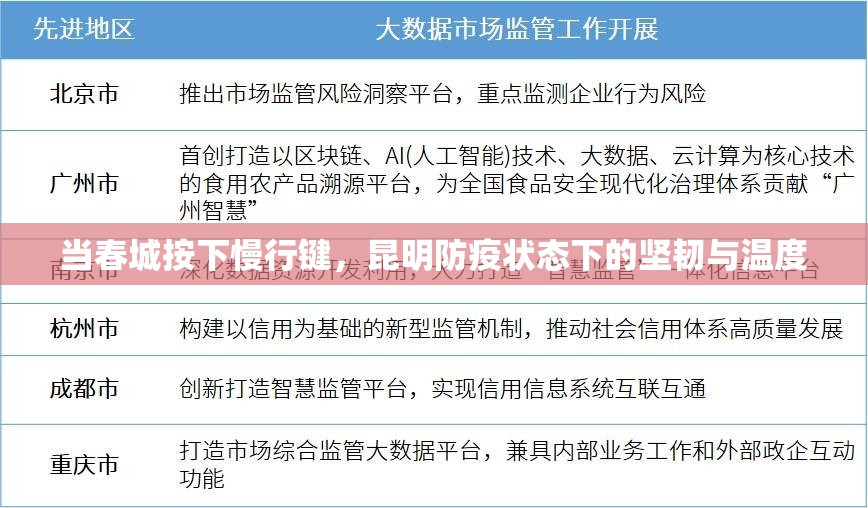

昆明防疫最显著的特征是“精准”,与某些地区动辄全域静默不同,昆明推行“分区分类”管控,官渡区某街道出现阳性病例时,防控区域可以精确到某个小区甚至某栋楼,而非整个区域一刀切,这种精细化管理的背后,是“大数据+网格化”系统的支撑,昆明率先建立的多源数据融合平台,整合了健康码、行程卡、核酸检测、疫苗接种等十余类数据,实现风险人员的快速识别和轨迹追踪。

值得注意的是,昆明的精准不仅体现在空间维度,更体现在时间维度,根据疫情发展态势,动态调整防控等级成为常态,2022年12月初,当全国多地防控政策调整时,昆明没有急于跟风,而是基于本地医疗资源承载能力和疫情传播数据,制定了分阶段有序开放的“昆明方案”,这种不盲从、不拖延的务实态度,获得市民广泛认可。

边境防控:西南门户的特殊使命

作为面向南亚东南亚的桥头堡,昆明长水国际机场年出入境旅客超百万人次,边境防控压力巨大,这里形成了独特的“三道防线”体系:第一道防线在口岸入境环节,实行“全闭环管理”;第二道防线在隔离酒店,采用“人防+技防”双重监控;第三道防线在社区,建立回国人员健康监测网络。

值得一提的是昆明的“人性化隔离”实践,在指定隔离酒店,不仅提供符合少数民族饮食习惯的餐食,还为带儿童的家庭配备玩具绘本,这种“隔离不隔爱”的细节,缓解了入境人员的焦虑情绪,一位从老挝回国的昆明人在社交媒体上写道:“14天隔离出乎意料地温馨,每天都有医护人员问候,甚至为我准备了生日蛋糕。”

民生保障:防疫线上的温度传递

防疫期间民生保障往往是最考验城市治理水平的环节,昆明创新推出“五华经验”,建立“区-街道-社区-小区”四级保供体系,在封闭管理区域,不仅保障基本生活物资,还特别关注特殊群体需求——为慢性病患者配送药品,为孕产妇开辟绿色通道,为独居老人提供每日问候服务。

最体现昆明特色的是“鲜花保供”机制,作为亚洲最大鲜切花交易中心,疫情下昆明国际花拍中心曾面临交易停滞风险,当地政府没有简单关闭市场,而是创造性地推出“数字花市+线下配送”模式,花农通过线上拍卖成交后,物流车辆凭专用通行证实现“点对点”运输,既保住了花农生计,也让疫情期间的城市依然保有鲜花的装点。

心理防疫:隐形的第二战场

相较于物理防控,心理健康的维护同样重要,昆明市精神卫生中心开通24小时心理援助热线,组建专业团队进驻隔离点,更有特色的是“社区心理小屋”项目,在各街道设立心理咨询室,由经过培训的社区工作者提供初步心理支持。

云南大学心理学教授陈彦指出:“昆明防疫注重心理建设,将传统社区文化中的互助精神转化为现代心理支持网络,这是很有价值的探索。”在官渡区吴井街道,居民自发组织的“阳台音乐会”“云端厨艺赛”成为隔离期间的亮点,这些民间自发的心理调适活动,得到社区的积极引导和支持。

常态化下的思考:防疫与发展的平衡术

当前,昆明正探索疫情防控与经济社会发展的动态平衡,一方面保持必要的防控措施,另一方面推动“线上+线下”融合模式:旅游景区实行预约制,会展产业转向线上线下结合,餐饮行业拓展外卖渠道...这些调整看似被动应对,实则推动着城市运行方式的升级。

云南省社会科学院研究员李明分析:“昆明防疫模式的核心价值,在于始终把握‘适度’原则——防控力度不过度,民生保障不欠缺,这种平衡艺术可能为后疫情时代的城市治理提供新范式。”

站在西山龙门俯瞰滇池,这座被称为“春城”的城市正在经历一个特殊的冬天,口罩遮住了人们的笑容,却遮不住眼神中的温暖;防疫拉开了物理距离,却让心与心更贴近,昆明的防疫状态,就像云南特色的过桥米线——表面平静如水,底下热流涌动,以恰到好处的火候,守护着这座城市的生机与温度。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏