随着全国疫情防控形势动态变化,作为东北重要中心城市的长春市,近期悄然迎来防控策略的重大升级,根据最新发布的《长春市常态化疫情防控优化调整方案》,这座拥有900多万人口的特大城市正展现出不同于以往的防控新思维,其背后折射出中国超大城市公共卫生治理体系的深刻演进。

精准划分管控单元,最小化社会影响

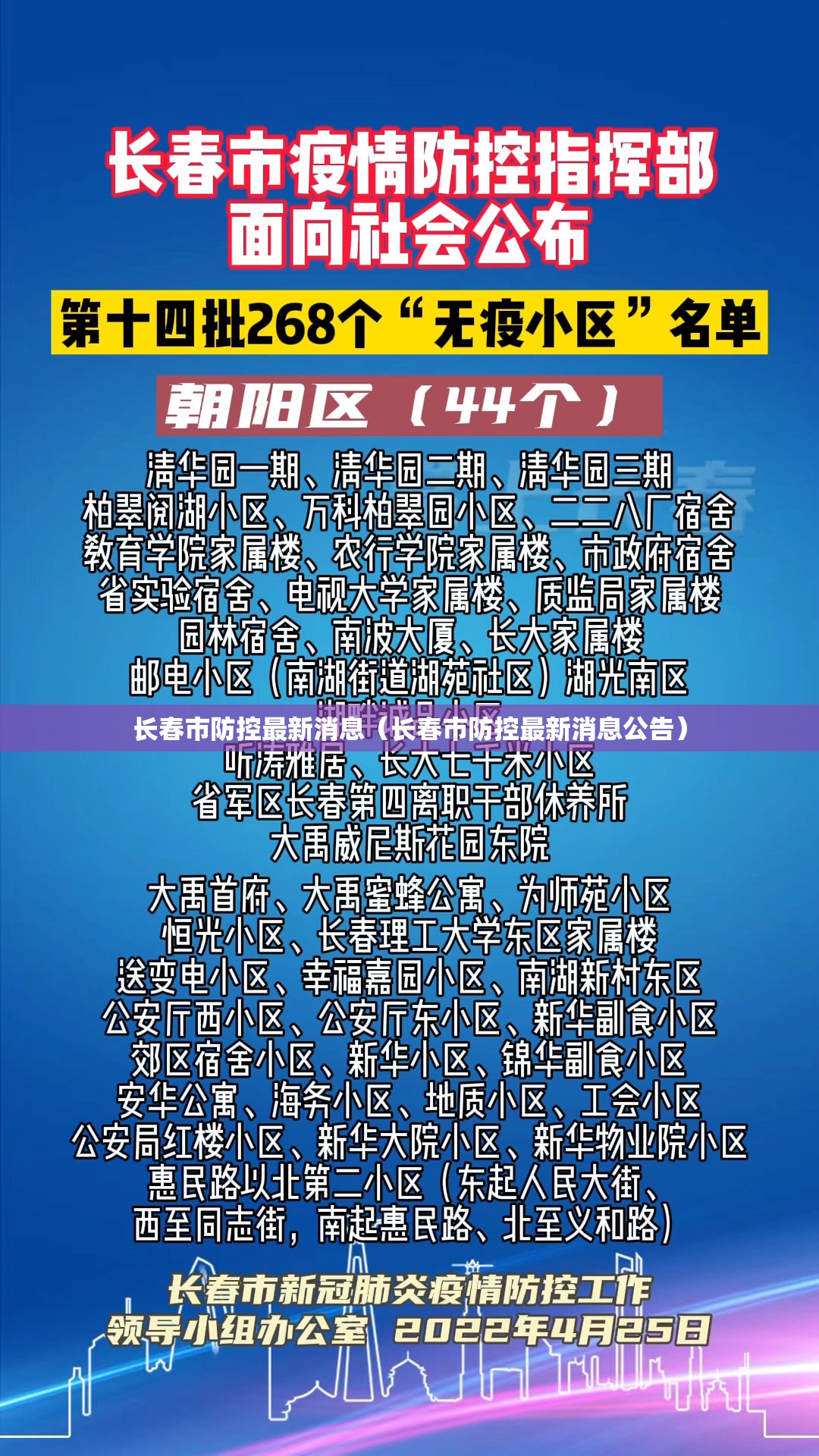

长春市最新防控方案最显著的变化,是彻底告别“一刀切”模式,全市首次建立“街道-社区-小区-楼栋”四级精准管控体系,将管控单元从原来的行政区级细化到最小楼栋单位,这意味着未来即使出现疫情,也将最大限度缩小管控范围,90%以上的区域可保持正常生产生活秩序。

值得注意的是,长春创新推出“数字围栏”技术,通过通信大数据智能划定虚拟管控区域,取代实体硬隔离,居民在管控区内可通过APP申请“临时通行码”外出就医、采购必需品,系统自动记录行动轨迹,实现“管住风险而不管死人员”的精准平衡。

检测预警系统升级,构筑第一道防线

在监测预警方面,长春建立起全国领先的多点触发预警机制,除常规核酸检测点外,全市2000余家药店、400余所医疗机构和所有学校均纳入监测网络,对购买退热止咳药物人员、发热门诊患者和师生每日健康监测实行数据实时上传。

特别值得关注的是,长春在重点场所推广“气味检测”新技术,在地铁站、商场等公共场所部署环境气味监测设备,可实时检测空气中可能存在的病毒气溶胶,较传统检测方法提前2-3天发现疫情苗头,这种前瞻性技术布局,使长春成为全国首个将环境监测纳入常态化防控的城市。

应急响应机制重构,实现平战无缝转换

最新方案首次明确“分级响应、动态调整”原则,建立蓝、黄、橙、红四色预警机制,每种预警级别对应不同的防控措施组合,且设置明确的启动和退出条件,特别规定任何级别的防控措施持续时间原则上不超过14天,避免“无限期管控”情况发生。

在物资保障方面,长春创新建立“企业白名单”制度,选定50家重点企业作为应急保供单位,确保在任何防控等级下都能维持基本民生需求,同时建立市-区-街道三级物资调度平台,实现生活物资“最后一公里”配送全程可视化监控。

民生服务精细化,特殊群体保障升级

针对前期防控中暴露的薄弱环节,新方案特别加强特殊群体关怀,建立独居老人、孕产妇、重大疾病患者等六类特殊人群数据库,实行“一人一策”服务保障,社区必须提前掌握这些人员的就医用药需求,设立24小时应急服务专线。

在就医保障方面,全市划定18家“红码医院”、36家“黄码医院”和12家“绿码医院”,形成分级诊疗体系,创新推出“云药房”服务,慢性病患者可通过互联网医院开具最长3个月的长处方,药品直接配送到社区接收点。

科技赋能防控,数字治理显现成效

长春疫情防控的深层变革,得益于数字治理体系的全面升级。“灵动长春”APP整合了健康码、行程卡、核酸检测、疫苗接种等15项功能,实现“一码通行”,更值得注意的是,系统引入人工智能算法,可根据人员流动数据预测疫情传播路径,提前3-5天预判风险区域。

大数据中心每日处理超过10亿条数据信息,却严格遵循“数据可用不可见”原则,所有分析都在加密环境下进行,个人隐私信息经过脱敏处理,这种技术架构既保障了防控效率,又守护了公民隐私权。

长春市的防控新策正在重新定义超大城市公共卫生事件应对模式,其核心是从应急性防控转向常态化治理,从粗放管理转向精准施策,从单一政府主导转向社会多元协同,这种转变不仅关乎疫情防控本身,更预示着中国城市治理体系和治理能力现代化的新方向。

随着这些措施逐步落地,长春正在探索一条统筹疫情防控与经济社会发展的新路径,为其他同类城市提供值得借鉴的“长春方案”,这座北国春城的实践表明,精准防控不仅需要科学技术支撑,更需要治理理念的深刻变革。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏