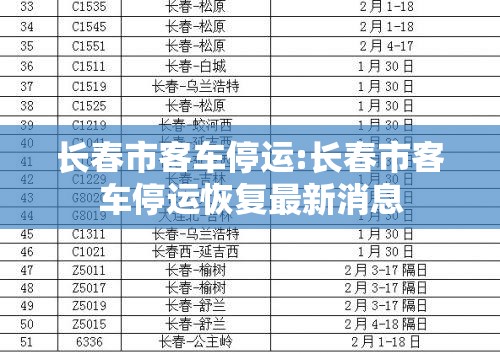

初冬的长春,寒风凛冽,清晨六点,原本应当人声鼎沸的高速公路客运站却异常安静——电子屏上的班次信息大片灰暗,售票窗口紧闭,只有零星几名工作人员在巡视,2023年11月起,长春市多家客运企业陆续宣布部分长途客运线路暂停运营,这一决定像一块投入湖面的石子,激起了层层涟漪,客车,这一曾经承载着无数人跨城记忆的交通工具,突然按下了暂停键。

停运背后的多维真相

长春市客车停运并非孤立事件,而是多重因素交织下的必然结果,高铁网络的迅猛发展彻底重塑了中国的交通格局,哈大高铁、长珲城际铁路等线路开通后,长春至沈阳、哈尔滨、吉林等地的通行时间从过去的3-5小时缩短至1小时左右,速度与舒适度的双重优势,使客车在300公里以上的出行市场中彻底失去竞争力,数据显示,2022年吉林省公路客运量较疫情前下降逾60%,而铁路客运量却逆势增长15%。

疫情对客运行业造成了毁灭性打击,2020-2022年间,长春客运企业长期处于“开开停停”状态,实载率一度跌破20%,许多中小企业资金链断裂,不得不变卖车辆偿还债务,即便在防疫政策优化后,民众出行习惯也已发生根本改变——远程办公普及,商务活动减少,探亲频率降低,这些都在持续稀释客运需求。

更深层次的问题在于产业结构失衡,东北地区人口外流趋势显著,第七次人口普查显示,长春市常住人口较十年前仅微增3.3%,远低于全国平均水平,客源基础的萎缩,使得传统客运模式难以为继,某客运公司经理算了一笔账:“一辆45座客车单程成本约5000元,现在平均上座率不到15人,每发一班就亏损3000元。”

裂缝中的微光:转型中的探索

停运不等于终结,在行业寒冬中,一些企业正尝试破局,吉林省运输协会牵头推进“客运+旅游”融合模式,将部分长途客车改造为旅游专线,开通长白山冰雪游、集安边境游等特色线路,2023年冬季,这类线路的上座率意外达到70%以上,显示出市场新需求的存在。

更值得关注的是“农村客运公交化”改造,在榆树市、农安县等地区,传统定点班车正逐步转变为灵活响应的预约制服务,通过微信小程序下单,客车可根据乘客需求优化路线,实现“门到门”接送,这种类网约车模式虽未完全盈利,但显著提升了农村地区的出行便利性。

技术赋能也在悄然进行,部分企业给车辆加装物流舱,开展“客货邮”融合业务——白天运送旅客,夜间承接电商快递下乡,这种创新不仅提高了车辆利用率,更打通了城乡物流的“最后一公里”,数据显示,开展此类业务的线路亏损面减少了40%。

重启之路:政策与市场的双轮驱动

要破解客车停运困局,需要更系统的解决方案,政策层面,交通运输部已出台《关于加快道路客运转型升级的指导意见》,鼓励客运企业开展定制化服务,长春市可借鉴成都“天府行”、深圳“e巴士”等经验,通过政府购买服务方式,保障基本公共服务供给的同时,给予企业更多经营自主权。

市场层面则需重新定位客车价值,在高铁未覆盖的县域之间,在机场深夜接驳场景中,在农民工集体返乡需求里,客车仍然具有不可替代性,某高校交通规划教授指出:“未来客车不应与高铁正面竞争,而应成为综合交通体系的毛细血管,填补网络空白。”

最重要的是推动行业整合,目前长春市仍有30余家客运企业,其中多数为中小规模,通过兼并重组形成规模化运营主体,才能有效降低管理成本,提升抗风险能力,国有企业可牵头组建客运联盟,统一调度车辆,共享站点资源,避免恶性竞争。

暂停键下的城市启示

长春客车停运事件,折射出中国传统交通行业转型的阵痛,它既是技术迭代的必然结果,也是城市发展的一面镜子——当人口流动模式改变,当出行需求分化,公共服务供给方式必须相应变革。

某种意义上,这次停运是一次被迫的“压力测试”,它迫使管理者重新审视:在高铁时代,如何定义公路客运的价值?在人口流动放缓的背景下,怎样构建更具韧性的交通网络?这些问题的答案,不仅关乎一家企业的存亡,更关系到区域经济的血脉畅通。

寒冬终会过去,当新一轮曙光洒向长春站前广场时,或许我们会看到不一样的风景:不再是大批客车排成长龙待客,而是新能源车辆有序接驳,定制班线精准服务,城乡物流高效流转——一次暂时的停运,正成为新生的起点。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏